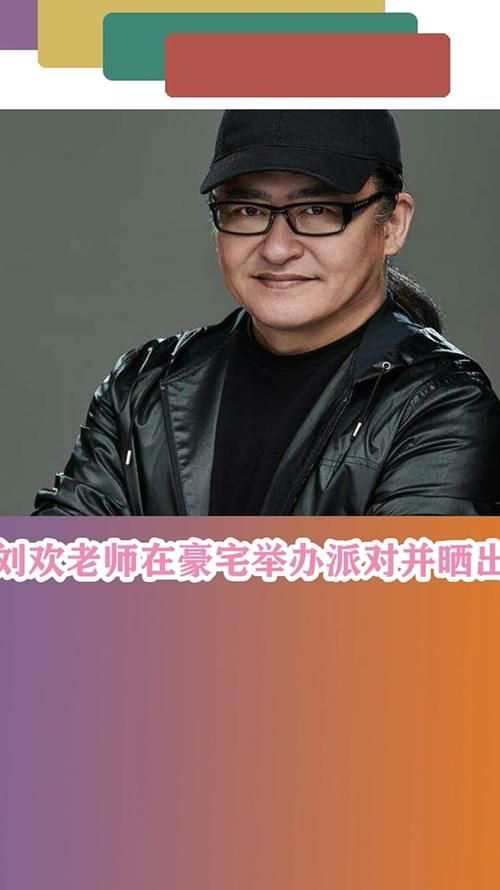

前些日子,有位在音乐圈混迹二十多年的编曲老师在朋友圈晒了张图:昏黄的落地灯下,刘欢举着半杯红酒,眼角堆着笑,旁边沙发上窝着几个人影,桌上摆着吃剩的烤鸡翅和一盘剥好的橘子。配文是:“在欢哥家喝多了,发现当年唱好汉歌的大哥,居然会蹲在地上给小朋友捡积木。”

评论区炸开锅:“这哪是派对啊,跟回自己家似的!”“说好的明星排面呢?”

说真的,娱乐圈里的派对,见过太多——要么是香槟塔比桌还高,要么是红毯合影比红毯还长,演员、歌手、网红挤在一块儿,互相交换着商业微笑,各自盘算着眼前的资源。但刘欢家的派对,像是闯进了另一个次元:没有助理簇拥,没有媒体蹲守,连桌上的水果都是他夫人李娜出门时顺道从菜市场挑的“最新鲜的那挂”。

“来我家,别端着,谁端谁是外道”

认识刘欢的人,几乎都提过他家里的“规矩”:进门先换鞋,鞋柜上常年备着五六个尺寸不同的拖鞋,连遛狗回来的朋友都能找到合脚的;鞋柜旁的篮子里装着一次性口罩,怕谁回家路上着凉;玄关处总有一罐温热的蜂蜜水,是李娜怕大家喝酒伤胃提前准备的。

有次导演宁浩带着新团队去拜访,临走时刘欢非要把刚烤好的饼干塞满他们的背包。“你们这帮年轻人拍戏累,半夜饿了垫垫肚子,比吃泡面强。”宁浩后来在采访里说:“我以为他是大艺术家,结果像个唠叨的邻家大叔,那种让你不自在的本事,他真没有。”

“音乐是挑人的,但朋友是‘捡’来的”

刘欢家的客厅,与其说是派对场所,不如说是个“音乐沙龙”。角落里架着一架旧钢琴,琴盖上堆着厚厚的乐谱,沙发上扔着一把木吉他,墙角立着个非洲鼓——这些都是老朋友们“落”在这儿的,谁来了顺手就能拿起弹两下。

歌手韩磊当年刚来北京时没地方住,在刘欢家客厅住了小半年。“每天早上起来,就看见欢哥系着围裙在厨房煎蛋,音乐响得能把房顶掀了。”韩磊说,刘欢的派对外人看是聚会,对他们这群朋友来说,“就是回家蹭饭顺便唱歌”。

某次派对外,音乐人小柯抱着吉他把刚写的歌哼了一遍,还没唱完,刘欢已经从厨房端着果盘出来了:“副歌那个转音能不能再扬上去一点?你这样写,歌手唱破音是迟早的事。”小柯当时脸就红了,后来那首歌成了某个热播剧的插曲,他总说:“要不是欢哥那天‘不留情面’,这首歌早毁了。”

“咱们不说事儿,就聊聊‘前天’”

娱乐圈的饭局,十有八九绕不开“事儿”:新项目、新角色、新合作。但刘欢家的桌上,聊得最多的反而是“前天”——谁家孩子上了学,谁家楼下新开了家面馆,谁年轻时骑自行车把腿摔破了还坚持去排练。

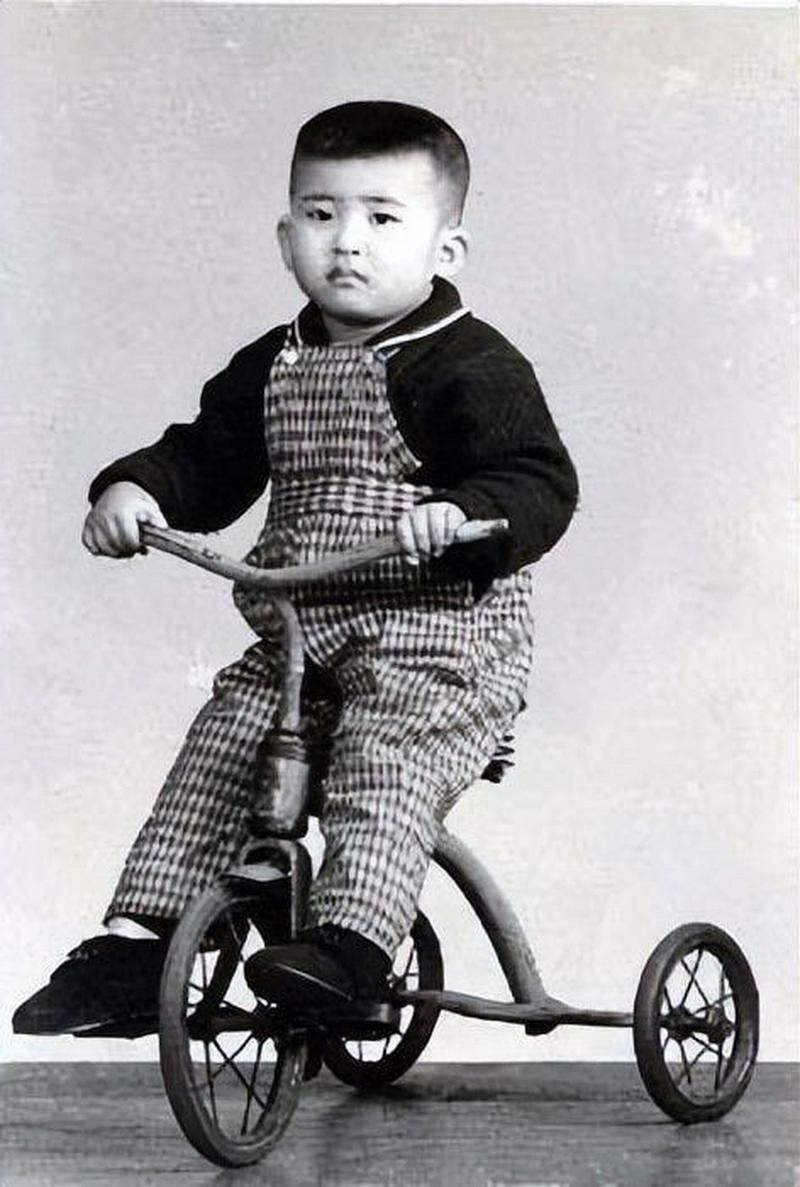

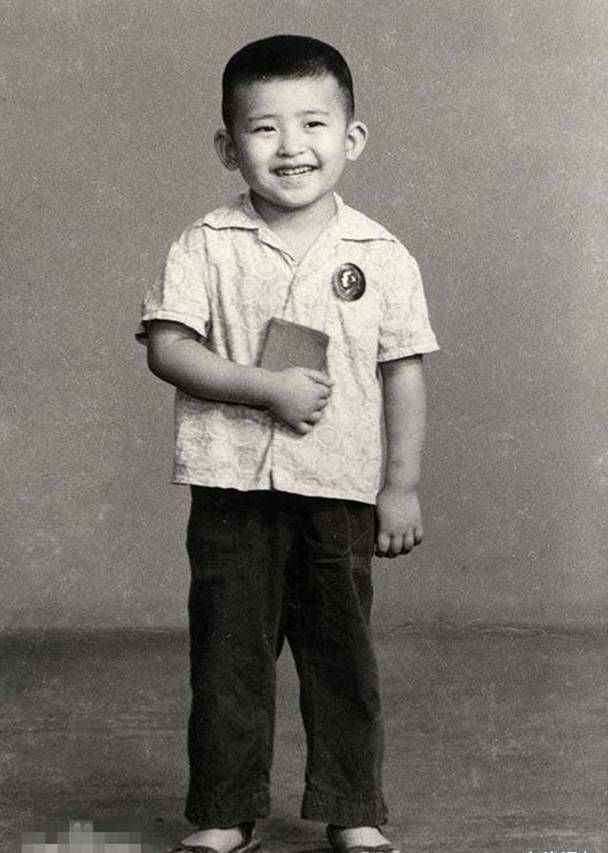

导演陈凯歌有次带着陈飞宇来玩,聊到兴起,刘欢突然翻出一摞老照片:上面是1990年春晚后台,他和毛阿敏挤在一起化妆,背后是穿喇叭裤的费翔。“你看那时候咱们穿得多傻,”他把照片塞到陈飞宇手里,“你爸当年还是个愣头小子,现在都拍妖猫传了,时间快得吓人。”

这种“聊过去”的氛围,把每个人都拉回了最放松的状态。演员张国立有次喝多了,举着杯子非要看刘欢年轻时的“爆炸头”照片,李娜在旁边笑着拦:“快别看了,再看他晚上该睡不着觉了。”桌上的人笑作一团,没有导演没有皇帝,只有几个认识了几十年的“老伙伴”。

“最美的不是灯光,是有人记得你爱吃什么”

有次派对外,歌手李健特别想吃北方的炸酱面,但当时北京下大雨,外卖送不了。刘欢二话不说套上外套就出门了,回来时裤脚全是泥,手里却拎着热腾腾的炸酱面:“知道你家老北京人,特意让老张多加了两勺黄酱。”

李健后来在综艺里提起这事,眼圈有点红:“在欢哥家,你不用假装自己不需要被照顾。他记得你爱吃什么,知道你怕冷,甚至能看出你今天心情不好——这种‘被看见’的感觉,比任何排场都珍贵。”

写在最后

这些年,见过太多聚散离合的派对:有人一夜成名后,家里的门槛踏破了;有人过气了,曾经热闹的门庭变得冷清。但刘欢家的派对,像是娱乐圈里的“常青树”,二十年如一日地温暖着每个朋友。

或许是因为他从未把这里当成“展示自己的舞台”,而是“安放朋友的家”。在这里,没有高低贵贱,只有“咱们”;没有虚情假意,只有“随意”。

说到底,能把一堆“老炮儿”聚在一起,让他们卸下所有光环,变回那个会为炸酱面开心、会为老照片发笑的“孩子”的,从不是刘欢的歌声有多响亮,而是那个“家”字里藏着的,最实在的人情味。

这大概就是为什么,每次提起刘欢家的派对,所有人都会笑着说:“下次还得去啊。”