在娱乐圈这个名利场,"评价"二字向来带着几分小心翼翼——前辈提携后生多是客套鼓励,同行之间少有直白褒贬,可刘欢对金炜玲的那句"她是真正的艺术家",却像一颗被时光包裹的琥珀,过了这么多年,非但没有黯淡,反而在越来越多的人听来,透着一种历经淘洗后的分量。

从"沪上金嗓子"到被刘欢点赞:金炜玲的底气到底是什么?

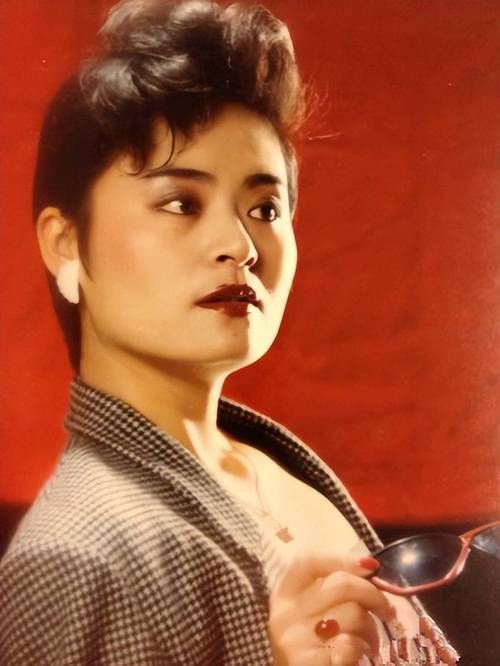

很多人对金炜玲的印象,还停留在1980年代上海电视台的荧幕上——那时她一头利落短发,穿着剪裁得体的套装,主持舞台与银幕上海电视周报等节目,声音清亮不输播音员,眼神里却带着股不同于传统主持人的飒爽。可鲜少人知道,这位"沪上金嗓子"其实并非科班出身的主持人——她最早是上海沪剧团的演员,因为嗓子好、形象佳,被电视台挑中转型,硬是从戏曲舞台"跨界"到了镜头前。

跨界从来不是易事。金炜玲曾在一次采访里回忆,刚主持节目时,对着提字器都常常"舌头打结",为了练普通话,她把字典翻得起了毛边,对着镜子练表情、练仪态,甚至模仿国外主持人的台风。有次直播春节联欢晚会上海分会场,直播前半小时她才发现字幕出错了,硬是凭记忆把整场流程顺了下来,下播后手心全是汗,却笑着对工作人员说"没事,观众不知道"。这种"死磕"的专业劲,或许就是多年后刘欢愿意公开评价她的底色——毕竟在刘欢眼中,真正的艺术家从不是靠天赋"躺赢",而是把"较真"刻进了骨子里。

刘欢的那句"评价",不是客套是真心

刘欢和金炜玲的交集,要追溯到1990年代初的一次音乐活动。当时刘欢刚刚凭少年壮志不言愁火遍全国,作为受邀嘉宾参加上海的文艺晚会,而金炜玲是晚会的主持人。后来他在访谈中提到那次合作:"我本来以为是个很严肃的场合,结果金老师全程带着笑,台本上的每一个流程、每一个环节,她比我还清楚。到了我上台时,她一个眼神、一个手势,就把我该走的位置、该听的音乐节奏都给提示了,那种功力,不是靠经验靠什么?"

更让刘欢印象深刻的,是金炜玲对艺术的"较真"。有一次彩排,刘欢唱的一首歌需要背景音里有雨声,原版的雨声效果音太"假",金炜玲跟音响师磨了半天,硬是冒雨出去录了真的雨声,再剪进背景音里。"后来我听成品,那种雨声的质感,跟我的歌声是完全融在一块的。"刘欢说,"那一刻我突然明白,为什么她能在主持界那么多年,一直站着不倒——她把每一次工作都当成作品在做,不是完成任务,是对得起观众,也对得起自己。"

这就是刘欢口中"真正的艺术家":不一定是台前最耀眼的那个,但一定是把"专业"二字看得比天大的人。用现在的话说,就是"业务能力拉满",但金炜玲从来不用"人设"包装自己,她只是朴素地觉得:"观众把时间花在你身上,你就得拿出最好的东西。"

被时间验证的"艺术家":褪去浮华的本真

这些年,娱乐圈的流量来来往往,有人靠综艺刷脸,有人靠话题炒作,但金炜玲却始终把自己"藏"得很好。退休后她很少出现在公众视野,只在偶尔的文艺活动中露面,头发花白,眼神却依旧清亮。有人问她"会不会觉得遗憾",她笑着说:"我当年就没想过当什么'明星',就想把节目做好,观众觉得'这个主持人挺靠谱',这就够了。"

这份清醒,或许就是刘欢评价她的另一个原因。在浮躁的娱乐圈,能守住"初心"的人太少——有人为了热度迎合低俗,有人为了资源弯腰折腰,而金炜玲却始终像个"守灯人",在自己的专业领域里默默发光。刘欢作为音乐界的"匠人",最能懂这种"笨功夫"的珍贵:所谓"艺术家",从来不是名头,而是把热爱熬成信念,把专业刻进骨子里的坚守。

如今回头再看刘欢当年的那句话,突然明白它为何能穿越时间。在流量至上的时代,"艺术家"三个字或许会被滥用,但真正配得上的人,从来不需要靠营销证明——就像金炜玲,像刘欢,他们用一辈子的作品,写就了最硬核的"评价"。而我们这些观众,能记住他们的名字,恰恰是因为:真正的艺术家,永远不会被时光遗忘。