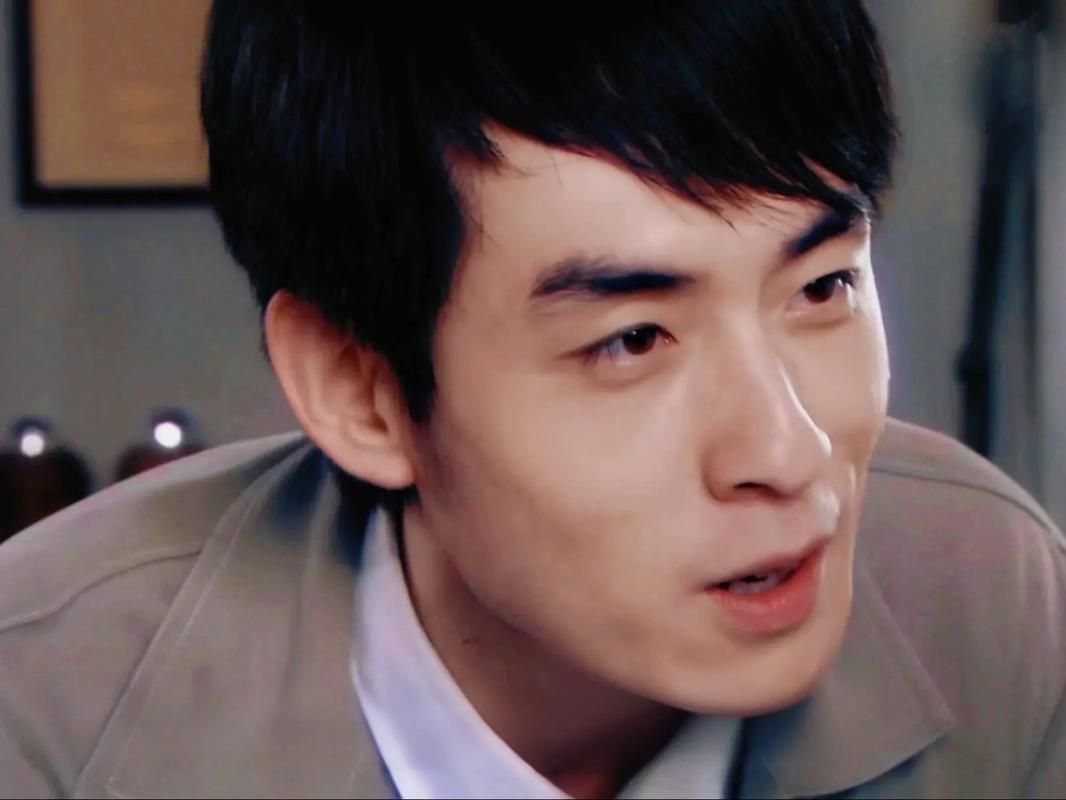

最近刷到刘欢老师的一段旧采访,主持人笑着喊他“娃娃”,他先是一愣,然后露出标志性的憨笑,眼角的皱纹都挤出了暖光。屏幕前的我愣住了——那个唱弯弯的月亮时眼神清亮、唱从头再来时气势如虹的“音乐大魔王”,居然有这么个接地气的称呼?

这事儿勾起我的好奇:刘欢和“娃娃”,到底藏着什么故事?

“娃娃”不是名字,是刻在骨子里的纯粹

很多人对刘欢的印象,停留在“国民歌手”“音乐教授”这些闪光的title上,却少有人知道,这个在舞台上叱咤风云的男人,骨子里像个长不大的“娃娃”。

早年间他刚火的时候,有记者问他“作为歌坛巨星,会不会觉得和普通人有距离?”他摆摆手,一脸认真:“我爸妈从小就叫我‘娃娃’,这名字叫了三十年,在我这儿,‘刘欢’和‘娃娃’,永远分不开。”

后来上中国好声音,有个学员紧张到发抖,他拍着对方肩膀说:“别怕,我就一‘娃娃’,你唱,我听着呢。”结果学员破涕为笑,台下观众瞬间被他的真诚戳中。还有一次后台采访,被问“为什么这么多年都不接商演”,他挠挠头,像个被问到难题的孩子:“就想着把时间留着陪孩子唱歌,顺便教教他们啥是正经音乐——你们不知道,我闺女说爸爸的歌能‘治愈不开心’,这比啥广告都值钱!”

说真的,你敢信吗?那个在好汉歌里吼出“大河向东流流”的豪迈男人,在家能给女儿当“人形点读机”,在综艺里会因为一块糖笑得像个小孩。他从不给自己设“人设”,活成了娱乐圈最稀有的模样——真实的“娃娃”,永远纯粹。

从“娃娃”到“大魔王”:岁月拿走的,他从没给

有人说“娃娃”是昵称,我看更像个隐喻。

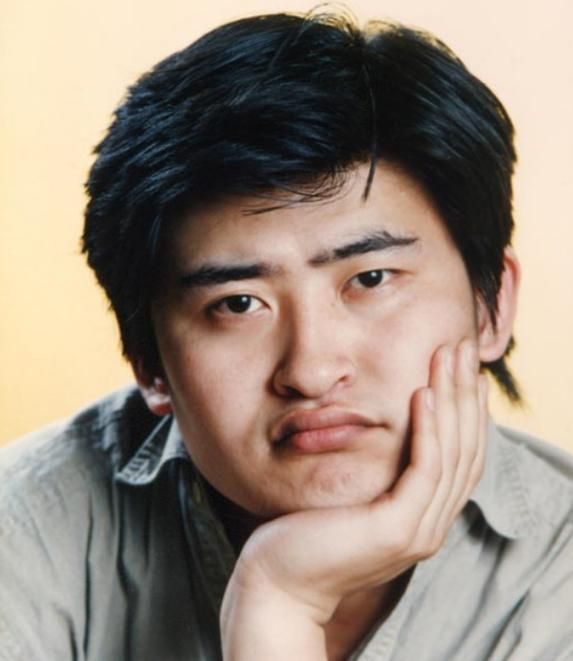

20岁的刘欢,带着一股子“娃娃”的愣劲儿,凭着少年壮志不言愁横空出世,那时他唱歌全凭一股子“天生我材必有用”的冲劲儿,像块未经雕琢的玉,透着亮;40岁的刘欢,在好声音的转椅上问“你的梦想是什么”,眼神里有岁月沉淀的温柔,也有不妥协的坚定,成了学员眼里的“音乐导师”;现在的刘欢,鬓角添了白发,唱路远时依旧能飙出高音,只是开口前总会先清清嗓子,笑着说“老了,嗓子不比当年了”。

但你发现没?岁月拿走的是他的胶原蛋白,却没拿走他对音乐的较真。有次后台准备上台,他手里还攥着改编好的谱子,对着助理碎碎念:“这个地方和声是不是再加个细节?总觉得缺了点儿什么。”旁边工作人员说“刘老师,观众就喜欢您原汁原味的样子”,他抬头一笑:“不行,我得对得起听歌的人——他们叫我‘娃娃’,是信我,我不能糊弄。”

这种“较真”,像极了小时候搭积木非要拼出造型的小娃娃,不完美不罢休。只是他的“积木”,是音乐,是舞台,是几十年来从未熄灭的热望。

娃娃不“娃”,是娱乐圈的一股清流

如今娱乐圈里,“人设”“营销”满天飞,可刘欢偏不。他从不炒“恩爱大师”的人设,却和妻子卢璐结婚三十多年,依旧会在采访里说“我媳妇儿比我聪明多了”;他不玩“宠粉”的套路,却有粉丝说“刘老师看我一眼,能记好几年”;他更不端“大咖”的架子,有次碰到年轻歌手请教音乐,他蹲在地上和人聊谱子,像个学生在请教前辈。

前阵子他在短视频平台发了段弹弯弯的月亮的视频,评论区有人说“大师就是大师”,他回复:“啥大师,就是个爱弹琴的‘娃娃’。”说完还不好意思地挠挠头,像个被抓到“逞强”的孩子。

其实啊,娱乐圈从不缺完美的偶像,但缺像刘欢这样“娃娃”一样的人——用真实的才华面对作品,用纯粹的热爱面对观众,用柔软的心面对生活。他不追光,自己就是光;他不设“人设”,活成了人人羡慕的样子。

所以下次再听到“刘欢娃娃”这称呼,别觉得奇怪。这不是调侃,是观众对他最真的疼惜——那个在音乐里拼尽全力的男人,骨子里永远有个“娃娃”,用一生告诉我们:所谓成长,不是变得世故,而是把纯粹过成一辈子。

你说,这样的“娃娃”,谁能不爱呢?