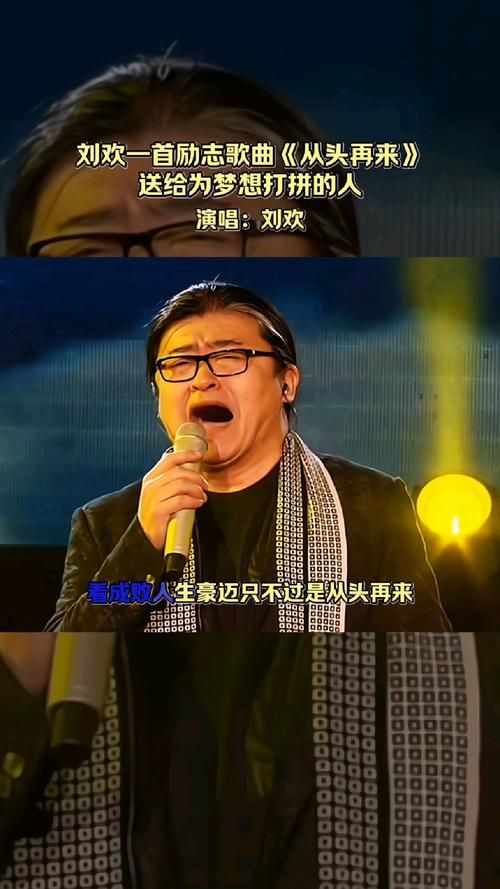

2000年央视春晚的舞台上,没有酷炫的灯光,没有华丽的特效,只有两把木吉他伴奏,两个站在麦克风前的人——刘欢和孙楠。当他们唱起山路十八弯的那一刻,现场数亿观众仿佛被一双无形的手轻轻拽住了呼吸,连后排的摄像机都忍不住拉近镜头:不是因为他们动作多帅,而是因为他们眼神里那种“仿佛能穿透屏幕”的光,像山涧里的溪水带着凉意,又像山巅上的阳光带着温度,让每个听的人心里都跟着“拧”了一下。

这歌本身就有故事。原版是湖北民歌,唱的是鄂西山区的崎岖山路,歌词里“十八弯弯过连九坳,九坳连着云天外”,带着泥土的腥气和山风的凛冽。1999年,作曲家截取了民间的旋律碎片,填了更鲜活的新词,想让这首歌“从山里走到台前”。可找了好多歌手试唱,总觉得差了点什么——要么是技巧有余、缺了山里的“野”,要么是感情够浓、少了点对土地的“真”。直到刘欢和孙楠被推荐上来,才突然觉得“对味了”。

为什么是他们俩?您细品:刘欢的声音,从来就不是“飙高音”的类型,他的低音像浸了水的青石,沉得能压住人心;中音像老家的土陶碗,粗粝却带着暖意;高音时又像山间的薄雾,飘着却又不散。他唱“这里的山路十八弯”时,没用什么华丽转音,就是带着一点点叹息的娓娓道来,像山里人坐在田埂上跟你说“咱这路啊,难走,但每一步都有根”。孙楠正好相反,他的嗓音像淬了火的刀刃,亮、脆,带着一股不服输的劲儿。他唱“这里的水路九连环”时,那句“连环套着水湾湾”,尾音突然扬起来,像山瀑从崖上砸下来的瞬间,把前面刘欢铺的“稳”一下顶得飞起来——一个像山,一个像水;一个像扎根的老树,一个像窜高的竹子,偏偏凑在一起,就成了“山环水绕”的完美。

但他们俩的合作,从一开始就“难”。刘欢后来在采访里说:“孙楠那会儿年轻,嗓子跟装了小马达似的,一激动就容易‘炸’。我得在旁边给他‘兜着’,不能让他把山里的‘劲儿’唱散了。”孙楠则笑:“刘欢老师像大哥,每次排练都拉着我说‘你悠着点,这歌不是比谁嗓门大,是比谁把山里的‘情’唱进人心里’。”您想,一个想“稳”,一个想“冲”,俩人得磨多少次?据说彩排时,光是“十八弯”那句合唱,就练了十几遍——孙楠每次唱到高潮都忍不住加花腔,刘欢就按着他肩膀说:“老弟,停!山里的路,哪有那么多弯弯绕绕,它就是直来直去,有沟有坎,但你得一步一步走。”这种“较真”,不是歌星耍大牌,是对音乐“较真”,是对土地“较真”。

真正让人头皮发麻的,是那天晚上的现场。当刘欢开口唱“这里的山路十八弯”时,镜头扫过观众席:前排有个穿红袄的阿姨,手指无意识地绞着衣角,眼里亮晶晶的;后排几个小伙子,本来还在说笑,突然都闭了嘴,脖子伸得老长。孙楠接唱“这里的水路九连环”时,他的手不自觉地攥成了拳,像是在攀爬什么陡峭的崖壁。最绝的是两人和声那句“弯弯绕绕,山环水环”,刘欢的中音像一条河,孙楠的高音像河面上溅起的水花,明明是两个声部,却像长在了一起——不是“唱”出来的和声,是“长”出来的,像山里的树和藤,绕在一起,谁也离不开谁。

唱到最后一句“十八弯哎,九连环哎”时,刘欢突然侧过身,看着孙楠,笑了。那一笑,像山里开了朵野花,朴实却动人。孙楠也跟着笑,眼角有点红。台下观众的掌声,像山洪一样爆发,不是“礼貌性的鼓掌”,是有人跟着唱出声,有人抹眼泪,有人站起来喊“再来一个”——因为那一刻,他们不仅听到了歌,还看到了山里的炊烟、田间的犁耙、背着背篓走山路的人。这种共鸣,比任何技巧都珍贵。

后来有人说,这版山路十八弯能成为“春晚经典”,是因为刘欢和孙楠“唱出了中国人的根”。您说是不是这个理?如今的歌坛,技巧越来越花哨,舞台越来越炫,可为什么还总有人翻出2000年的这个版本来回听?大概是因为,我们心里都住着一座“山路十八弯”——那里有我们的来处,有那些被忽略的土地气息,有那些“不炫技却动情”的真诚。刘欢和孙楠当年站在台上,不是在“表演”,是在“讲述”;不是在“唱歌”,是在“把山里的故事,说给每个漂泊的人听”。

所以再听这首歌时,您不妨闭上眼睛——听刘欢声音里的沉稳,像不像老父亲讲过去的故事;听孙楠高音里的倔强,像不像年轻时的自己不服输的劲儿。最后那声“哎”,不是拖长的尾音,是山里的风,吹进心里,绕啊绕,就成了回不去的乡愁。