要说华语乐坛谁能称得上“活着的传奇”,刘欢的名字一定在名单最前面。从少年壮志不言愁唱到凤凰于飞,从弯弯的月亮唱到好汉歌,他的嗓子被叫做“老天赏饭吃的金嗓子”,也被看作是“把歌唱成学问”的教科书。但比起这些标签,圈子里老一辈音乐人聊起刘欢,总爱提一个不成文的“30%法则”——不是薪酬分成,不是版权比例,而是他对音乐创作那“不见棺材不落泪”的30%坚持。

这30%,是跟商业较真,跟自己较真

1990年,还是年轻歌手的刘欢为电视剧渴望演唱主题曲好大一棵树。当时制作方找来几位知名词曲作者,成品出来后大家都觉得“差不多”:旋律朗朗上口,歌词也贴合剧情,市场潜力不小。但刘欢拿到demo后,反反复复听了三天,突然跟制作组说:“这歌儿的第二段主歌,‘你的胸怀在天地间开阔远大’这句,能不能换个写法?”

制作组懵了:“刘老师,这句词没毛病啊,主题都点到了。”他却较真起来:“你们有没有觉得,‘开阔远大’四个字太空了?树是扎根土地的,它的‘胸怀’应该更具体,像‘根在地下扎’、‘枝向天上爬’,这样才有生命力。”

当时所有人都觉得他“小题大做”,一首电视剧插曲而已,何必这么抠字眼?但刘欢坚持等词作者改了三个版本,直到“你的胸怀啊,绿遍了天涯”这句定稿,才进棚录制。后来这首歌火遍大江南北,直到今天还有人能跟着哼唱,却很少有人知道,这背后藏着他对“30%完美度”的执拗——哪怕作品已有70%达标,那剩下的30%,他必须抠到让自己“心里发毛”。

这种较真,在他后来给甄嬛传创作凤凰于飞时更极致。为了还原清代宫廷音乐的韵味,他把故宫里收藏的工尺谱翻出来研究,甚至找来昆曲演员学唱念白。作曲初期,他写了一段“高低音阶跳跃”的旋律,配器觉得“太复杂,不好听”,他却拍桌子:“甄嬛传里的甄嬛,是从天真到狠厉的,她的歌儿就不能‘直给’,得有拐弯儿的地方,得让人听着心里发颤!”最后这段旋律成了全曲的“点睛之笔”,很多观众说“一听就流泪”,却不知这是刘欢用“30%的不妥协”换来的“100%的感染力”。

这30%,是把“创作者权益”扛在肩上的骨气

比起音乐创作,刘欢在“行业规则”上的那30%坚持,更让后辈音乐人佩服。2010年前后,数字音乐刚兴起,不少平台打着“推广歌手”的旗号,要求歌手免费授权歌曲,甚至“打包买断版权”。当时很多新人为了曝光只能签“不平等条约”,但刘欢在一次行业论坛上公开炮轰:“音乐人的劳动,不能被‘免费’两个字绑架!”

有次某大平台找他合作,合同里写着“歌曲版权归平台所有,歌手享有人身权”。他看完直接把合同扔回去:“版权怎么也得是6:4,平台拿60%没问题,但那40%必须给创作者,这是我跟刘欢的底线。”对方劝他:“刘老师,现在大家都这么签,您别较真了。”他冷笑一声:“大家都做的事,不一定是对的。音乐人连自己作品的收益权都保不住,还谈什么创作?”

后来这件事传开了,行业里开始讨论“创作收益分成”的问题。不少年轻歌手跟刘欢说:“您当年要是没坚持,我们今天连争取的底气都没有。”他摆摆手:“没什么底气不底气,就是觉得,这30%的权益,我们该拿,也得拿得理直气壮。”这种“较真”不是自私,而是给整个行业树了个规矩——创作者的价值,不能被平台、资本随意定义。

这30%,是“把歌当命”的另一种活法

现在的娱乐圈,“速食作品”越来越多,有人为了流量一首歌“两个月出四首”,有人为了市场“写口水歌赚快钱”。但刘欢始终保持着“一年最多写两首歌”的节奏,有人问他“不着急吗?”他总说:“歌是用来听一辈子的,不是用来火一阵子的。”

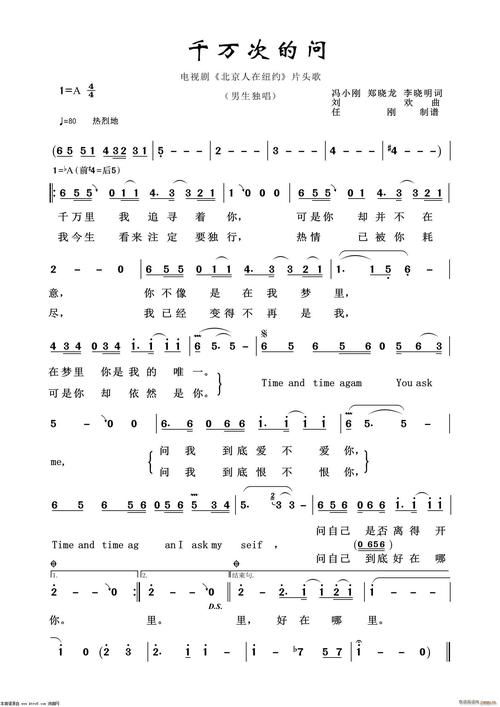

去年有次采访,记者问他:“现在AI都能作曲了,您觉得音乐人会失业吗?”他笑了笑:“AI能模仿旋律,模仿不了‘人的故事’。我写千万次的问时,在录音棚里哭得稀里哗啦,因为想到北京人在纽约里王启明的挣扎,那种‘爱恨交织’的情绪,AI怎么模仿?”他说完顿了顿,补了一句:“这30%的‘人情味儿’,就是音乐人最后的‘护城河’。”

说到底,刘欢的“30%”不是数字,是一种态度——对音乐不妥协的较真,对权益不退让的骨气,对听众不糊弄的真诚。在这个“流量至上”的时代,这种态度比金子还珍贵。就像他曾说的:“歌手的嗓子会老,歌会过时,但把歌‘当回事儿’的心,不能老。”

所以下次当你听到刘欢的歌时,不妨想想:那旋律里的每一次呼吸,歌词里的每一个字,藏着多少“不见效不罢休”的30%?而这,或许就是他能火40年,依然被称作“殿堂级”的真正原因。