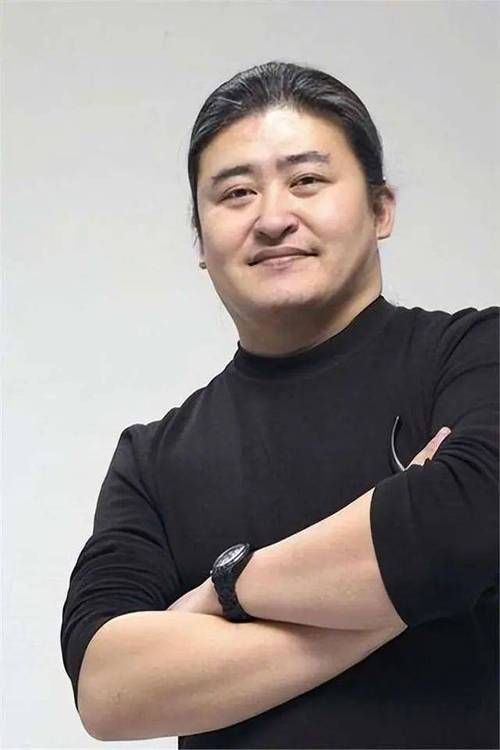

在华语乐坛,刘欢是个绕不开的名字。有人称他为“音乐教父”,有人说他“一首歌就能撑起一个时代”,但更多人记住的,可能是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,或是从头再来里“看成败人生豪迈只不过是从头再来”的洒脱。可你知道吗?这位站在舞台中央几十年的歌手,人生远比歌声更精彩——他既是国际级音乐教授,也是公益路上的“隐形英雄”,更是用音乐打破国界的文化使者。

从天津胡同走向世界舞台:天赋与坚持的“双向奔赴”

1963年,刘欢出生在天津一个普通家庭。小时候的他,和胡同里其他孩子一样,爱跑爱闹,没人能想到这个瘦高的少年,会在几十年后成为中国流行音乐的“活教科书”。上初中时,老师偶然发现他“听一遍旋律就能记住”,拉他去参加学校的合唱团——没想到这一拉,不仅拉出了他对音乐的热爱,更拉出了一条通往世界的路。

1981年,刘欢考入国际关系学院,主修法国文学。按理说,文学和音乐八竿子打不着,可他却偏要把两者“拧”在一起:白天啃法国文学原著,晚上抱着吉他写歌;宿舍楼道里传来他弹琴的歌声,图书馆里摆着他翻旧的乐理书。1985年,他在北京高校音乐大赛上演唱蕾娜,一开口就惊艳全场——那不是简单的“唱得好”,而是带着文学味的音乐叙事,像把诗谱成了曲,从此“校园歌手”刘欢在圈里有了名气。

真正让他“出圈”的,是1987年为电视剧便衣警察唱的主题曲少年壮志不言愁。当时剧组找了很多歌手,都没能唱出那种“年轻人热血又迷茫”的感觉,直到刘欢开口——前奏一起,仿佛能看到便衣警察在雨中奔跑的身影,高音区的爆发力里藏着不甘,低音区的诉说中带着坚定。这首歌一夜之间火遍大江南北,连出租车师傅都在哼:“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流。”

可你知道吗?早在少年壮志不言愁之前,刘欢就已经在国际舞台崭露头角。1986年,他参加第二届国际流行音乐大奖赛,凭借我不愿让你一个人走成为首位获该赛事大奖的中国歌手。当评委们用中文写下“恭喜中国天才”时,这个22岁的天津小伙,还穿着租来的西装,紧张得手心冒汗。

“音乐不设边界”:从流行到古典,他是“跨界玩家”也是“守旧派”

很多人对刘欢的印象停留在“唱主旋律的歌手”,可翻开他的作品列表,你会发现:这个人的音乐版图,比你想的辽阔太多。

他唱过最“接地气”的歌——好汉歌1998年播出时,连菜市场大妈都能跟着哼,但你敢信吗?这首歌的录制只用了40分钟?当时剧组急等着用,刘欢直接进棚,导演说“要那种老百姓一听就喊‘好’的味儿”,他抱着吉他试了两次,嗓子一扬,就成了20年后的“神曲”;

他也唱过最“高大上”的——2008年北京奥运会开幕式上,他和莎拉·布莱曼合唱我和你,空灵的声线在鸟巢上空飘,全世界观众都记住了这个中国面孔。后来有人说刘欢“嗓音厚重大气,适合唱这种国际范儿”,其实他早在1993年,就和帕瓦罗蒂、多明戈一起站过舞台,那场“世界三大男高音音乐会”上,他用意大利语唱我的太阳,丝毫不输大师;

他还是“中国风音乐”的先行者。1992年,专辑蒙古人里,他把长调、马头琴和流行乐融合,弯弯的月亮里“夜色之下的月色如水”的旋律,第一次让年轻人发现:原来中文歌可以这么“有画面感”。后来有人问他“怎么总能找到不同风格的音乐语汇”,他笑着说:“因为耳朵不偷懒,眼睛也不偷懒——听得多,看得也多,心里自然就有谱了。”

在很多人眼里,刘欢是“不追潮流的守旧派”:他不用修音软件,坚持“原声录制”;他从不参加真人秀,却愿意花三年时间去做中国好声音的导师,只为“给有才华的年轻人搭个梯子”;他劝年轻歌手“别急着红,先把基本功练扎实”,自己却早在上世纪90年代,就开了个人音乐版权研讨会,推动中国音乐版权保护。

“光环背后”:他更像个“较真儿”的音乐匠人

提到刘欢,很多人会羡慕他的“天赋异禀”,但深入了解后你会发现:他的成就,更多来自于“较真儿”。

为了唱好好汉歌,他专门跑到河南采风,跟着老艺人学河南方言的咬字,连喝酒划拳的声音都录下来当参考;为了唱非洲 dreams,他去非洲实地生活,听当地村民唱民歌,嗓子晒破了也咬牙坚持;2010年,他为电影集结号配乐,短短5秒的“号声”,录了整整一天——他说“不能让战士们喊‘集结号’的时候,声音里少了那股劲儿”。

生活中的刘欢,没有舞台上的光环,反而像个“邻家大叔”。他爱逛地摊,爱研究天津煎饼果子怎么摊,最爱做的菜是“老醋花生”;他和妻子卢璐的爱情,是圈里出了名的“低调深情”——两人在大学相识,卢璐是他音乐的“第一个听众”,当年少年壮志不言愁火了,他却拿着奖金跑去给卢璐买了一条围巾,说“你比我更需要温暖”。

更让人佩服的,是他对公益的“默默付出”。从1998年抗洪赈灾义演,到2008年汶川地震捐款,再到后来为山区小学捐音乐教室,他很少在镜头前提这些,却总说“音乐人能做的,不止是唱歌”。2012年,他发起“刘欢·乡村教师扶持计划”,资助了300多名乡村教师,有人问他“为什么这么做”,他说:“我小时候音乐老师教我,现在该我让更多的孩子听到音乐的美。”

结语:他的声音,是刻在中国人骨子里的“时代旋律”

从1987年少年壮志不言愁的初出茅庐,到2024年依然为影视剧打磨配乐,刘欢的音乐生涯跨越了近40年。有人问他“会不会担心被新人取代”,他笑着说:“长江后浪推前浪,是好事情啊。我现在的任务,就是‘铺路’——让后来的年轻人走得更稳、更远。”

或许我们记住刘欢,不只是因为那些传唱不衰的歌,更是因为他在浮躁的娱乐圈里,始终保持着对音乐的敬畏与热爱。他的歌声里,有年轻时的热血,有中年时的通透,更有对音乐、对生活、对这个时代的真诚。

下次当你再听到好汉歌的旋律,不妨多停留一秒——你会发现,那不仅是一首歌,更是一个音乐人用一生书写的“传奇”。而我们何其有幸,能在最好的时光里,听见他的声音。