你还记得吗?

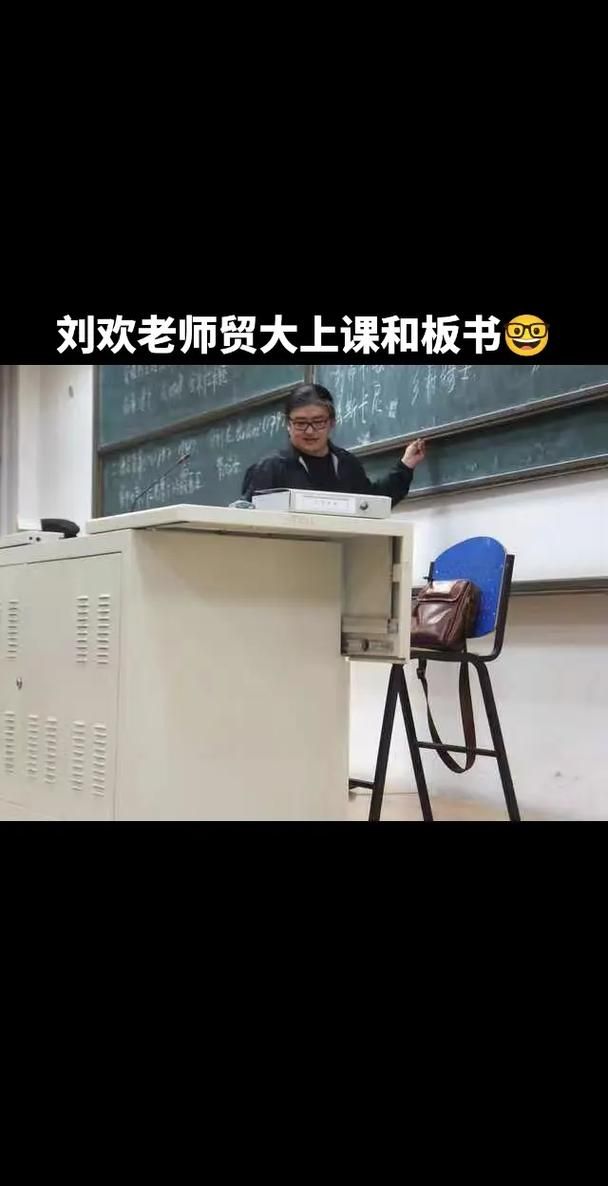

上世纪末到21世纪初,每当夜幕降临,无数家庭会围坐在电视机前,等着那档熟悉的节目开播。没有绚丽的舞美,没有流量明星,只有简单的舞台、真诚的歌声,和一位戴着黑框眼镜、头发微卷的中年男人。他就是刘欢,而那档节目,叫同一首歌。

一、没有流量没有炒作,为什么同一首歌能火遍全国?

1999年的中国,刚迎来互联网浪潮的萌芽,老百姓的娱乐方式还停留在电视、广播和唱片。但那时候的晚会,要么是春晚式的宏大叙事,要么是地方台的小打小闹,总缺点能让普通人“心里一热”的东西。

就在这时,同一首歌横空出世。它的定位很简单:把最好的歌,唱给最懂它的人;把最远的距离,用音乐拉近。节目组跑遍了全国,从长城脚下到江南水乡,从工厂车间到大学校园, wherever there were listeners, there was the stage of "同一首歌"。

但真正让这档节目“出圈”的,是刘欢的存在。他不是单纯的主持人,而是“音乐总监+灵魂人物”。从选曲到编排,从邀请歌手到现场互动,他亲力亲为。有人劝他:“刘老师,多请点当红偶像,收视率会更高。”他摆摆手:“歌是用来品的,不是用来看的。好歌不怕没观众,怕的是观众没机会听。”

于是,我们看到了这样的画面:在偏远的山西矿区,刘欢和矿工们一起唱好汉歌,汗水浸透了衬衫;在清华大学的礼堂,他带着学生们唱青春舞曲,眼里闪着光;在香港回归的晚会上,他握着叶倩文的手唱我的中国心,声音里全是真诚。

二、刘欢的“轴”:他把音乐当命,把观众当家人

有人说,刘欢是娱乐圈里的“异类”——不炒作、不综艺、不接商演,就安安静静做音乐。但在同一首歌的舞台上,他的“轴”反而成了最动人的地方。

有次录制节目,一位素人歌手因紧张跑调了,全场都尴尬地沉默。刘欢却笑着走过去,拍着他的肩膀说:“没事儿,我第一次上台比你还慌。来,跟着我,咱们一起唱。”他放慢节奏,用眼神和动作给对方打气,最后那位歌手不仅完成了演唱,还哭了。

还有一次,节目组想安排一位当红流量明星唱首口水歌,刘欢直接否了:“他的嗓子不适合这种歌,我给他准备了首贝加尔湖畔,更适合他。”结果那期节目播出后,流量明星的演唱片段被观众反复观看,大家才发现:原来他唱歌这么好听。

刘欢对音乐的苛刻是出了名的。有次录弯弯的月亮,他对乐队说:“前奏的钢琴声,要像月光洒在湖面上,不能太用力,也不能太飘。”试了17遍,他才点头:“嗯,这次对了。”工作人员劝他:“刘老师,观众又听不出来。”他严肃地说:“我能听出来,歌星能听出来,真正的歌迷也能听出来。”

三、停播十几年,为什么我们还在想念同一首歌和刘欢?

2010年,同一首歌正式停播。有人说,它输给了时代的变迁——真人秀、选秀节目开始占据荧屏,快节奏、强刺激的内容成了主流。但直到今天,只要一提起这档节目,还是会有人感慨:“那时候的歌,才是真的有味道。”

为什么?

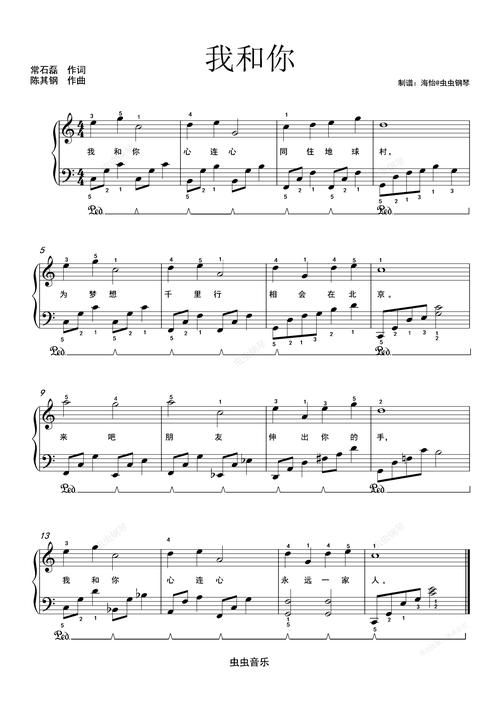

因为在那个年代,音乐是“走心”的。刘欢带着同一首歌,唱的是普通人的喜怒哀乐,是国家发展的脉搏,是时代的记忆。他唱朋友,唱的是几十年同窗的情谊;他唱相亲相爱,唱的是五湖四海的团结;他唱我和我的祖国,唱的是每个中国人心里最深的眷恋。

而刘欢本人,更像是一位“音乐长者”。他从不居高临下,而是蹲下来,和观众平等交流。他说:“我是唱歌的人,更是听歌的人。没有观众,就没有舞台。”这种谦逊和真诚,在现在的娱乐圈里,太难得了。

如今,刘欢很少出现在公众视野,但只要他一开口,依然能点燃全场。2023年某晚会上,他唱从头再来,沙哑的声音里全是故事,台下的观众跟着一起唱,眼眶都红了。那一刻,所有人好像又回到了同一首歌的年代——那个简单、纯粹,用音乐温暖彼此的年代。

四、结语:好歌不怕岁月,真心永远动人

同一首歌停播了,但刘欢和那些歌声,成了我们心里永远的符号。在这个流量为王的时代,我们或许更需要这样的“轴”——不为名利,只为做好音乐;更更需要这样的“真诚”——不把观众当流量,当家人。

所以,为什么提起同一首歌,第一个想起的还是刘欢?因为他不是在“表演”音乐,而是在“传递”情感;不是在“迎合”观众,而是在“陪伴”观众。

就像他常说的:“歌是心的声音。只要心还在,歌就不会老。”

而属于他和同一首歌的时代,也从未走远。