要是有人说“娱乐圈里最不缺流量明星,但最缺‘教授’”,十有八九的人会先想到刘欢。这位从1987年央视春晚唱少年壮志不言愁一炮而红,后来唱好汉歌弯弯的月亮唱遍大街巷尾的老牌歌手,早就是无数人青春里的“声音符号”。可这几年,舞台上的他少了,校园里的他多了——中央音乐学院博士生导师、中国音乐家协会理事、各大音乐比赛评委的“刘欢老师”前缀,反而比“刘欢歌手”叫得更响。

可你有没有想过:一个在流行乐坛摸爬滚打四十年的“顶流”,怎么就一头扎进了古典音乐的“象牙塔”?当教授,对他来说到底是“镀金”还是“回归”?那些跟着他学唱歌的学生,到底能从他身上学到除了唱歌技巧之外的什么?

从“国民歌手”到“音乐教授”:他的底气从来不是虚名

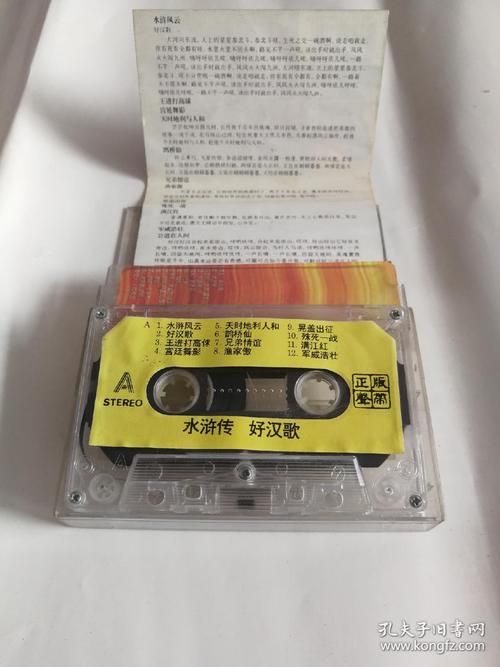

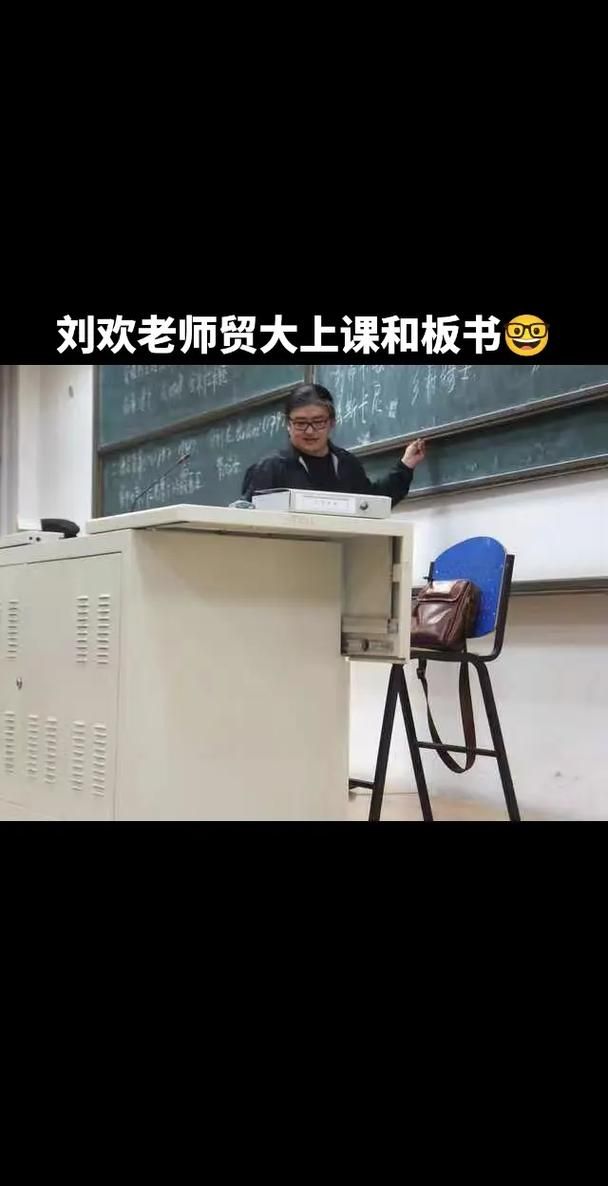

说起来,刘欢的“教授”头衔可不是花钱买的,是实打实的“论资排辈”。1991年,他就在北京对外经贸大学教了两年音乐欣赏课;2006年,正式成为中央音乐学院音乐工程系的教授,2011年开始带研究生,现在手里攥着十几个博士生和硕士生的“学业命脉”。有学生曾在采访里说:“刘老师上课从不照本宣科,讲贝多芬会突然站起来比划乐句的走向,讲流行音乐又能从和声扒到编曲逻辑,好像脑子里装着整个音乐史。”

这种“全能”不是一天练出来的。你翻他的履历会发现:他本科是国际关系,却自学了六年吉他;后来在美国卡内基梅隆大学读的流行音乐专业,课余时间泡在古典音乐图书馆啃总谱;给北京人在纽约配乐时,为了一个弦乐段落能熬三个通宵改到天亮。他自己都说:“我没什么天赋,就是比别人‘轴’——不懂的就得弄懂,不会的就得学透。”

在中国好声音当导师时,他点评学员最常说的不是“你音色真棒”,而是“你这首歌唱的是故事还是情绪?你知道每个乐句背后的逻辑吗?”有个学员唱凤凰于飞,他拿着谱子逐句分析:“这里为什么降一个调?是为了模仿‘飞鸟投林’的无力感;为什么后半段突然收着唱?因为‘旧梦依稀,往事迷离’最需要的是克制的深情。”你看,这哪是导师的点评,分明是教授在讲公开课。

“教音乐不是教唱歌”,他的课堂里藏着“不功利”的赤子心

你见过教流行声乐的教授让学生练钢琴视唱练耳吗?刘欢会。他带学生,第一年不准碰流行歌曲,必须从古典基础乐理、视唱练耳、和声分析啃起,理由很简单:“流行音乐是‘术’,古典音乐是‘道’。不懂‘道’,唱多少首歌都是‘花拳绣腿’。”

有个博士生曾回忆,自己想做“国风流行音乐”的课题,提交的研究计划被刘欢打回来三次:“你光想着怎么把古筝、琵琶塞进编曲,有没有想过‘宫商角徵羽’在现代和声里怎么用?广陵散的激昂和平沙落雁的恬淡,你真的听懂了吗?”后来这学生熬了两个月,把从先秦到唐宋的乐论翻了个遍,重新做了研究计划,刘欢看完才点头:“这次,你心里有东西了。”

他还常跟学生说:“音乐不是竞技场,不用争谁是‘第一’。你得先找到自己想唱什么,再想怎么唱好。”有段时间流行“炫技风”,不少学生拼命飙高音、转音,刘欢直接在课上放了一段阿黛拉唱Someone Like You的live:“你们听,她全程没有飙一个高音,可为什么全世界都哭了?因为她的每一个气口都在讲‘失去’。技巧是为内容服务的,别本末倒置。”

这种“不功利”,在他自己的音乐路上也体现得淋漓尽致。90年代火得一塌糊涂的时候,他推掉无数商演,跑去给北京人在纽约写不赚钱的配乐;前些年身体发福、嗓音不再巅峰,他反而更沉下心来整理民间音乐,带着学生跑陕北、走云南,录了三百多个小时的民歌小调。他说:“这些东西要是我不记下来,可能就真的没了。”

娱乐圈不缺“流量明星”,缺像刘欢这样的“长明灯”

现在回头看,刘欢当“教授”,其实是对“音乐是什么”的回答。在这个“流量为王”的年代,太多歌手忙着撕番位、炒CP、等热搜,而他愿意在教室里坐一天,听学生跑调的试唱,为了一句歌词反复推敲;愿意花三年时间做经典咏流传,让千年古诗在旋律里“活”过来;愿意在公开场合直言“选秀节目不该只造‘偶像’,该造‘音乐人’”。

有人说:“刘欢太理想化了,娱乐圈什么时候讲过‘纯粹’?”可你想想,如果没有他这样的“理想主义者”,那些刚学唱歌的孩子,会不会以为“高音就是一切”?那些搞音乐的年轻人,会不会把“赚钱”当成唯一目标?那些听歌的普通人,会不会慢慢忘了音乐里其实藏着诗词、历史、人生百味?

所以下次再看到“刘欢教授”这四个字,别觉得奇怪。这四个字背后,是一个歌手对音乐的敬畏,是一个老师对学生的负责,更是一个艺术家对这个浮躁时代的“温柔对抗”。他教出来的或许不都是明星,但一定都是懂音乐、爱音乐的人——而这样的人,才是这个行业最该有的“底色”。

你说,这样的“教授”,娱乐圈里是不是少一个,就短一分光?