回想起中国新歌声的舞台,总有一个画面挥之不去:选手满怀激情地唱完,其他三位评委还在为某个技巧鼓掌,刘欢却摘下眼镜,轻轻敲着话筒问:“你刚才那句高音,是真的用感情在唱,还是怕走音所以喊出来的?”话音落下,全场安静——原来评委的“毒舌”,也可以是对音乐最笨拙的真诚。

一、当“音乐教授”遇上选秀舞台:他的“较真”,是场内稀缺的清醒

很多人说刘欢当评委“没意思”,因为从不煽情,不会说“你感动到我了”这种套话。可如果你翻看新歌声第一季的片段,会发现他对每个选手的点评,像大学教授批改论文:逐句分析咬字、拆解节奏走向,甚至能听出伴奏里钢琴踏板没踩稳的细节。

有次民谣歌手徐歌阳唱追梦赤子心,唱到副歌情绪激动,直接把麦克风拽到胸前嘶吼。刘欢听完没急着夸“有力量”,反而皱着眉问:“你刚才是不是因为怕气息跟不上,所以提前憋了口气?喉锁得太紧,反而把歌词里的委屈感唱丢了。”那姑娘当场愣住,后来在采访里说:“我准备了三年这首歌,第一次有人告诉我,‘用嗓子吼’不等于‘用感情唱’。”

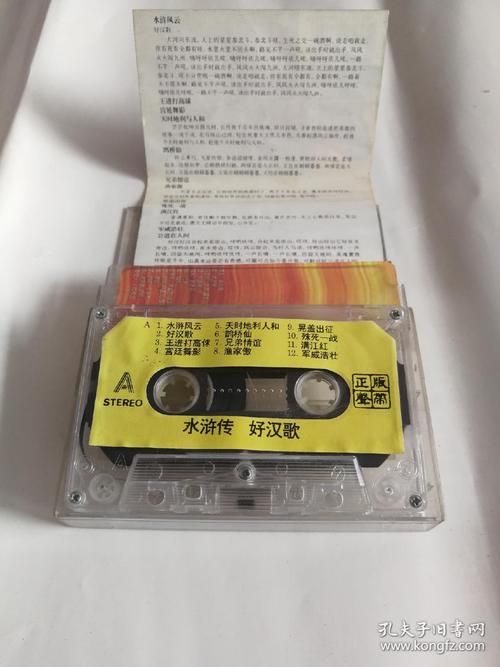

这种“较真”背后,是四十年来泡在录音棚里的硬功夫。从少年壮志不言愁到好汉歌,刘欢的歌传唱至今,不仅因为嗓子浑厚,更因为他懂音乐的“根”:民歌的韵味、美声的支撑、流行的叙事逻辑,在他那儿不是割裂的体系,而是一个能让普通人也听懂的故事。所以当选手把上海滩唱成抖音神曲,他会急得拍桌子:“旋律是壳,你要是丢了故事的魂,再华丽的转音也是noise(噪音)。”

二、“怼”素人不怼流量:他的锋芒,只对“不尊重音乐”的人

有人说刘欢情商低,可翻遍节目 archives,你会发现他从未“怼”过真正热爱音乐的素人。那个把洋葱唱哭全场的小女生,他夸“你唱歌时眼睛里有星星”;农村出身的快递员李琦,他现场教学“唱歌要像种地,一锄头一锄头,稳稳的才有收成”。他的“刺”,从来只对着两种人:把技巧当炫耀的“炫技派”,和把评委当跳板的“心机派”。

最出圈的一次,是第二季选手扎西平措晋级时,其他评委都在说“他少数民族唱歌有灵气”,刘欢却突然打断:“灵气不能当饭吃。你刚才藏语唱得很有味道,可转到中文时,连平仄都没对齐。观众听不懂你的‘民族风’,只听出你‘没唱好’。”后来扎西真的拿了冠军,他在颁奖典礼上特意鞠躬:“谢谢刘老师,现在我知道,‘真’比‘奇’更重要。”

更难得的是,他从没被“流量”绑架。当节目组想推某个话题度高的学员,让他配合着“制造矛盾”,他直接说:“我来的目的是选好歌手,不是当演员。”这种“不配合”,让当时的收视率跌过热搜,可十年后再看观众留言:“谢谢刘欢,让我们知道选秀不是比谁会哭,而是比谁真的懂音乐。”

三、比“好声音”更珍贵的,是“好耳朵”背后的那份敬畏

其实刘欢不是没“温柔”过。有位患白化病的选手,说自己因为害怕被嘲笑,八年没在人前唱过歌。刘欢没让他唱歌,而是拿出自己年轻时跑商演的经历:“我第一次在工人俱乐部唱歌,底下有人嘘我说我像‘熊猫’,我唱完鞠躬,突然有个大爷喊‘刘欢,你唱的真棒’,从那天起我就知道,音乐是用来给人力量的,不是拿来让人自卑的。”

后来那选手哭着唱完,刘欢眼眶也红了:“今天你给我上了一课,真正的好声音,是能让人忘记长相,只记住歌声里的光。”

这样的瞬间,在新歌声里太多。他不会因为选手是素人就敷衍,也不会因为对方是明星就刻意捧高。在他眼里,台上的每一个人,都是带着梦来讨一口“音乐饭”的普通人,而他手里的“麦克风”,既是评委的话筒,更是一份“别让梦想被敷衍”的责任。

所以有人说,新歌声最缺的不是会营销的选手,而是像刘欢这样“迂腐”的评委——他让你知道,音乐这条路没有捷径,技巧可以练,但那颗敬畏音乐、尊重听众的心,比任何“好声音”都珍贵。

现在回头想想,那些年我们吐槽他“太严格”“不近人情”,其实是因为他给了所有音乐爱好者一个最实在的承诺:在这里,你的声音会被认真听,你的梦想不会被辜负。这样的评委,现在还能找到几个?