说起华语乐坛的“不老传奇”,很多人脑子里会跳出不同的名字,但若论那两个既能扛住时代浪潮,又能用歌声戳中不同世代心窝的,刘欢和毛宁一定是绕不开的存在。一个像陈年的酒,越品越有味道;一个像山涧的泉,清亮得能照见人心。有人沉迷于刘欢歌声里“黄河之水天上来”的磅礴,也有人执着于毛宁嗓音中“涛声依旧”的温柔——明明风格南辕北辙,为什么他们总能在某个深夜,让听歌的人突然红了眼眶?

刘欢:不止是“歌唱家”,更是一个时代的“音乐容器”

如果要给刘欢的歌声贴标签,“厚重”和“饱满”一定是排在前面的。但这两词远远不够——他的歌声里,裹着的是对人世的洞察,是对艺术的较真,更是一种“举重若轻”的从容。

你听弯弯的月亮,那温柔的旋律里,没有矫情的抒情,却把故乡的月、故人的情,唱得像长辈的唠叨,温暖得让人想掉眼泪。到了好汉歌,高亢的嗓音里又带着市井的痛快,仿佛梁山好汉就站在你眼前,拍着酒碗喊“大河向东流”。就连当年给北京人在纽约唱千万次的问,那种撕裂感也不是无病呻吟,是无数“闯一代”心里憋着的那口气——“问询你还要等多久,我的心早已经充满”。

有人说刘欢的歌“有门槛”,不像口水歌那么好入口。可恰恰是这种“门槛”,让他的歌成了“时代的容器”。90年代初,多少人听着千万次的问揣着梦想出国;千禧年,多少人跟着好汉歌哼唱“该出手时就出手”;十几年后,从头再来又成了多少中年人失意时的精神支柱。他的歌从不追热点,却总能“后发制人”——因为那里面装的不是技巧,是真正的生活重量。

这些年,我们看他从舞台中央转到讲台,在歌手里当“导师”,在中国好声音里点拨后辈。有人说他“可惜”,可他说:“唱歌是爱好,教学生是我的本分。”他从不避讳自己的“不完美”,比如唱摇滚不如专业歌手“野”,唱情歌不如偶像派“甜”,但他总说:“唱歌得有‘魂’,魂是什么?是你唱的歌能不能让听的人心里‘动一下’。”这话,他用了一辈子在验证。

毛宁:90年代的“都市情歌代言人”,清澈里藏着一代人的青春

如果说刘欢是乐坛的“大哥大”,毛宁就是那个曾让无数少男少女把海报贴满卧室的“忧郁王子”。90年代,他和杨钰莹的“金童玉女”组合,是多少人记忆里的“白月光”。他的歌,没有大起大落的旋律,却像江南的雨,细细密密地洒在心尖。

涛声依旧至今仍是最经典的“重逢BGM”——“月落乌啼总是千年的风霜,涛声依旧不见当初的夜晚”,唱的不是某个人,是每个人心里都有的“旧时光”。当年听晚秋,总觉得“这不是我的故事,却又好像是我的故事”,毛宁的嗓音像一把软刷子,轻轻刷过心上,留下的是淡淡的怅惘和温柔。

有人说毛宁的歌“小家子气”,可恰恰是这种“小”,让他的歌成了“青春的注脚”。那会儿的年轻人,谁没在晚自习后偷偷听过晚秋?谁没和初恋牵手时,把涛声依旧当成定情歌?他的歌没有宏大的叙事,却精准地抓住了爱情里那些“说不清道不明”的小心思——是“留一半清醒留一半醉”的纠结,是“聚散终有时”的无奈,也是“祝你一路顺风”的祝福。

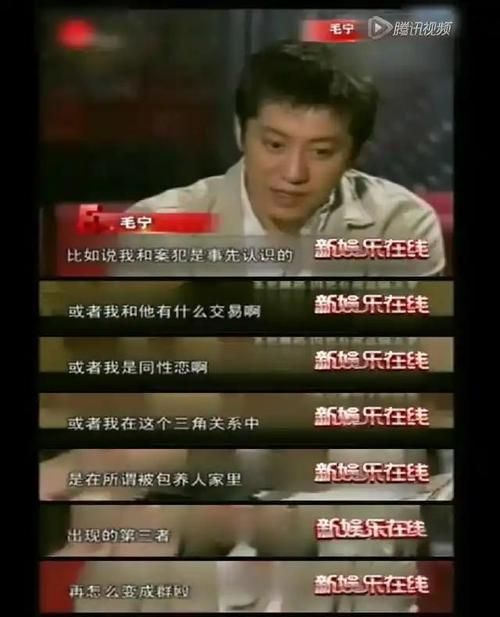

后来,他消失了很久。有人说他“过气了”,可2018年他复出唱涛声依旧,开口的瞬间,多少人泪崩?原来那把嗓子,从来都没变过。还是那种清澈,还是那种温柔,只是岁月给了他更从容的眼神。他说:“歌迷没忘记我,我就不能忘记唱歌。”——简单,却比什么都动人。

两种“不老”的密码:他们唱的不是歌,是“人心”

刘欢60岁,毛宁也近60岁,可他们的歌从来都不“过时”。为什么?因为他们都懂一个最简单的道理:好歌,永远是“人歌合一”。

刘欢的歌,靠的是“底气”。这底气来自他对音乐的敬畏——从不为了流量迎合,只为了表达而创作。他用知识分子的较真,把流行音乐唱出了“史诗感”,让歌里有历史、有文化、有人生。毛宁的歌,靠的是“真气”。这真气来自他对情感的真诚——从不为了炫技修饰,只为了共鸣而歌唱。他用邻家大哥的温柔,把都市情歌唱出了“烟火气”,让歌里有青春、有回忆、有普通人的人生。

在这个“流量为王”的时代,太多歌手靠“人设”吃饭,靠“数据”说话。可刘欢和毛宁却像两面镜子,照出了娱乐工业的浮躁——当你听腻了千篇一律的“emo”,看腻了精心设计的“舞台”,他们的歌就像一杯温水,不烫嘴,却能让你从喉咙暖到心里。因为他们唱的从来不是“技巧”,不是“概念”,是每一个听歌的人,都经历过的“日子”——是奋斗的苦,是爱情的甜,是离别的愁,是重逢的喜。

所以啊,为什么我们总会在刘欢和毛宁的歌声里找到“久违的安心”?或许不是因为他们的歌有多“神”,而是因为他们从没忘记:音乐的本质,永远是“用真心换真心”。下次当你觉得被世界搞得“精疲力尽”,不妨听听他们的歌——刘欢会告诉你“从头再来”的勇气,毛宁会给你“涛声依旧”的慰藉。毕竟,能穿越时光的,从来都不是旋律,而是藏在旋律里,那个永远没变的、滚烫的“自己”。