如果你也跟着甄嬛传磕过“嬛嬛一袅楚宫腰”,为甄嬛的“黑化”倒吸一口凉气,那你一定记得——那些让你心跟着揪、跟着抖的旋律,其实藏着一个人“不务正业”的执拗。

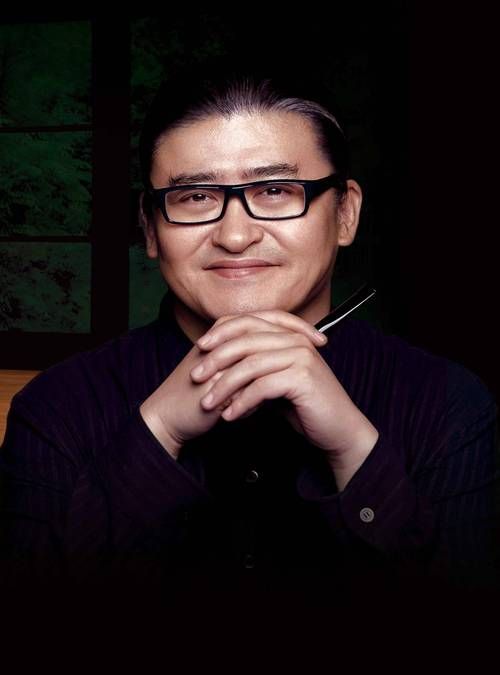

对,就是刘欢。

很多人提起刘欢,第一反应是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里温柔的民谣,或者是我是歌手里一开口就封神的“Live神级现场”。但你有没有想过:一个唱了30多年“大歌”的音乐人,怎么就突然扎进宫斗剧的“脂粉堆”,成了甄嬛传的“音乐操盘手”?

刘欢的“意外邀约”:不是“跨界”,是“找对人了”

2011年,甄嬛传筹备时,导演郑晓龙发愁:宫斗戏这么多,怎么让观众“从耳朵里就掉进戏里”?他找到刘欢,开门见山:“我们要的不是‘背景音乐’,是‘会讲故事的旋律’。”

当时的刘欢,刚唱完北京欢迎你,还在北音当教授,对“电视剧音乐”其实挺“打怵”——“影视剧音乐要服务剧情,不像写歌可以随心所欲,我生怕弄砸了这么精致的剧本。”但他还是接了:因为他眼里的甄嬛传“不是宫斗,是女人的命运史”。

“甄嬛从‘天真少女’到‘复仇皇后’,她的心像在泡茶,一开始浮着香,后来慢慢沉下去,最后连茶沫都没了。音乐得跟着她的心走。”刘欢后来采访时说,“这种‘变化’,我最懂。”

红颜劫里听甄嬛:用“留白”唱遍人生百态

刘欢给甄嬛写的第一首歌,是片尾曲红颜劫。开头那声“红颜旧”,像古装剧里女子蹙眉抬头的一个回眸,又像深宫檐角挂着的一滴露,刚落下来,就砸在观众心上。

很多人说:“一听这歌,就想到甄嬛被贬冷宫的那个雪夜。”但刘欢没按常规出牌:歌里没有“心碎”“流泪”,连“恨”都藏得极深,只有一句“红颜旧,凭谁泪流”,倒像是甄嬛自己坐在窗边,对着残灯回忆年少时的“杏花微雨”。

“她不是在哭,是在‘记’。”刘欢解释,“宫里的女人,哪能让你大声哭?她们所有的情绪都压在心里,像茶叶在水里慢慢泡开,歌也得‘慢’,得‘空’——把话留一半,让观众自己去填。”

后来你发现没:甄嬛得宠时,红颜劫的弦乐变亮;失宠时,二胡像是在抽泣;就连她最后穿上皇后朝服时,歌里的“宫”调式都冷得像冰——没提“权力”两个字,旋律却把她的“孤独”和“无奈”唱得透骨。

从菩萨蛮到凤凰于飞:刘欢的“音乐算盘”比宫斗还狠

刘欢不光给甄嬛写歌,连华妃、皇后、安陵容,每个人物都“配了钥匙”——安陵容的采莲,旋律轻快却带点发飘,像她表面柔顺,内心却在算计;华妃的惊鸿舞,哪怕没听过的人,一听那“金戈铁马”般的鼓点,就知道这是个“有脾气”的主儿。

最绝的是皇上和甄嬛定情的菩萨蛮。词取自李白,本该是闺怨诗,刘欢偏编成了男女对唱:皇上唱“花间集”,是初见甄嬛的心动;甄嬛接“思往事”,是把那心动藏进“金风玉露”里。可你再看后面——当皇上误会甄嬛时,这首歌的旋律就变成了男声独唱,像皇上对着月亮说“你骗我”,又像甄嬛在远处叹“君心似水”。

“音乐就是戏里的‘第三只眼’。”刘欢说,“你看甄嬛给皇上跳舞,唱的是‘凤兮归故乡’,可她心里想的是‘寒潭里的浮萍’——这些话不能说,但音乐能说。”

为什么是刘欢?因为他的“讲究”比宫斗戏还“轴”

你可能不知道,甄嬛传的音乐,刘欢磨了整整一年光景。有次录凤凰于飞,为了“宫”调式里那半分“哀婉”,他和编曲人熬了两晚,改了12版——不是旋律错了,是“感觉不对”:刘欢觉得甄嬛唱“旧梦依稀,心底里,爱恨似轮转”,不能太“怨”,要像“刻在宫墙上的字”,轻轻一碰,全是扎心的疼。

就连选演唱者,他都“轴”到极致。开头想请韩红,韩红说“我唱不了这种‘若有似无’的”;后来找了姚贝娜,姚贝娜录的时候嗓子已经哑了,刘欢却拦着:“别用嗓子,用‘气’唱——甄嬛这时候哪有力气喊?她连呼吸都是凉的。”

结果红颜劫火了,姚贝娜说:“这歌不是我唱的,是刘欢帮我找到了‘甄嬛的灵魂’。”

说回开头:为什么甄嬛传的音乐,十年了还在“杀”你?

现在再刷甄嬛传,你会发现:那些让你跟着哭、跟着笑的旋律,其实早就不是“背景乐”了——它们是甄嬛的“日记”,是华妃的“咆哮”,是皇上的“算计”。

而这一切,都因为刘欢没把自己当“音乐人”,当成了“戏中人”。“好音乐得让观众‘忘了音乐’。”他说,“就像你吃一碟蟹粉小笼,你记住的不是面皮,是咬开时,蟹黄在嘴里爆开的那口鲜——那口鲜,就是戏里的情。”

所以现在问你:除了“臣妾做不到”,刘欢藏在甄嬛传里的“宫斗BGM”,到底绝在哪?

是不是突然懂了:那些让你念念不忘的经典,从来不是偶然——是有人把“心”泡进了旋律里,一泡,就是十年。