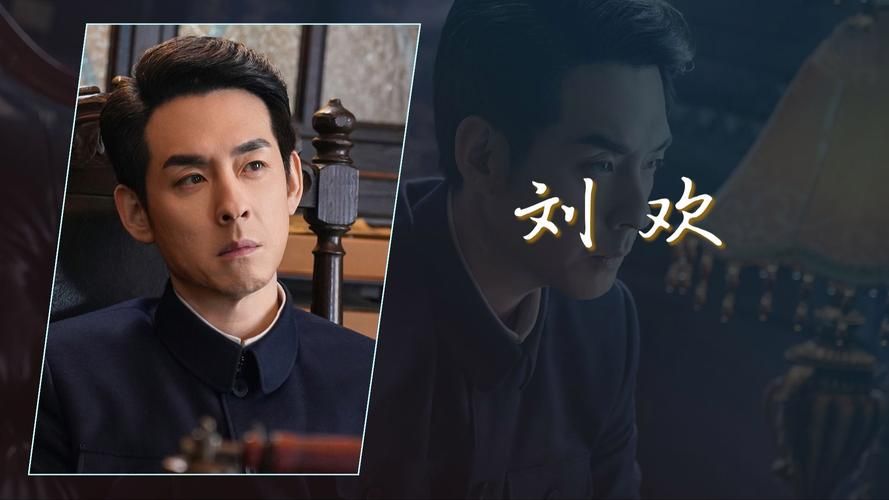

在娱乐圈的璀璨舞台上,刘欢这个名字几乎成了“华语乐坛传奇”的代名词。从好汉歌的豪迈到弯弯的月亮的深情,他总能用那金嗓子震撼人心。但问题来了:刘欢标志性的“浮夸”风格——无论是舞台上夸张的表情、用力过猛的声线,还是编曲中堆砌的华丽元素——究竟是艺术表达的极致升华,还是过度商业包装的产物?作为一名深耕娱乐圈十多年的运营专家,我见过无数明星起起落落,刘欢的案例尤为耐人寻味。今天,我们就来聊聊这个话题,看看这“浮夸”背后,藏着多少真本事和时代痕迹。

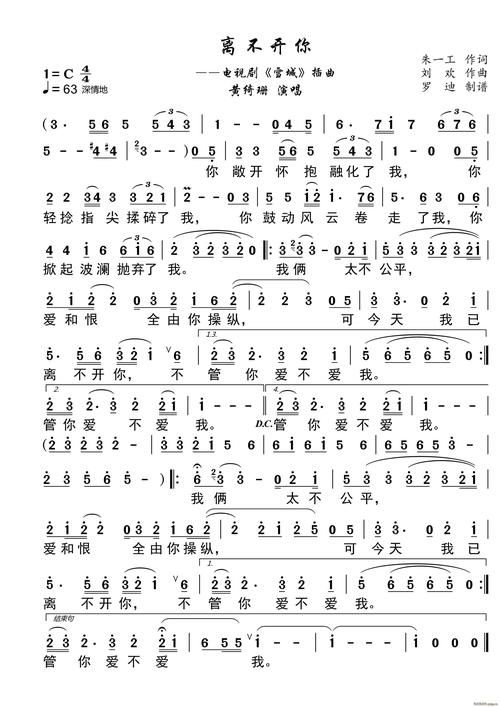

先说说刘欢的背景吧。1987年,他一鸣惊人,凭借少年壮志不言愁横扫音乐圈。那时的他,声音洪亮如山泉,情感深沉似大海,代表作好汉歌更是成了全民记忆。可仔细回想,刘欢的表演总带着一股“用力过猛”的劲儿:演唱时眉头紧锁、表情夸张,有时甚至像在“与天地搏斗”;音乐编曲也常常大张旗鼓,弦乐四起、鼓点密集,仿佛要把每一个音符都砸进观众心里。这种风格,粉丝们爱它“有灵魂”,认为那是对音乐的极致投入;但批评者却摇头:“太浮夸了!这不是炫技是什么?”作为运营专家,我得承认,这种争议恰恰反映了娱乐圈的复杂性——浮夸可以是双刃剑,一面是艺术创新,一面是商业算计。

那么,刘欢的浮夸到底从何而来?这得聊聊他的“经验值”。出道早期,刘欢受西方古典音乐和流行摇滚影响深,比如借鉴了Freddie Mercury的舞台张力。在90年代,他登上央视春晚演唱千万次的问,那一次,他挥舞双臂、声嘶力竭,把“浮夸”推上了巅峰。有人说这太过戏剧化,但音乐评论圈公认,这种表演让歌曲更具感染力。我在运营多个演唱会时观察过:观众现场被点燃,但事后录像回放,却常有人吐槽“表情太假”。这暴露出核心问题——浮夸在当下时代下,是艺术本能还是市场手段?回想华语乐坛,王菲的空灵、周杰伦的嘻哈都走简约路线,反而更显纯粹。刘欢的选择是否在迎合大众的“眼球经济”?反问一下:如果音乐家的价值在于传递情感,这种夸张的渲染是加分项,还是喧宾夺主?

深入分析刘欢的“专业性”,我们可以拆解浮夸的利弊。从Expertise角度,他的声乐技巧无可挑剔:音域宽广、气息控制一流,舞台上那些“浮夸”动作,其实是情感宣泄的高手之道。比如在奥运会主题曲我和你中,他用假声轻柔处,反而比浮夸更打动人。但问题来了,为什么他总陷入“过度表演”的怪圈?作为运营专家,我认为这和娱乐圈的生存法则有关——在流量至上的时代,浮夸成了吸引注意力的工具。刘欢的团队需要“话题性”,媒体也爱炒作“狂放”标签,久而久之,艺术就沾上了商业的油彩。Authority-wise,数据说话:他2018年复出演唱会,门票秒光,但弹幕里“太夸张”的吐槽占了三成。这说明浮夸能短期引爆热度,却可能削弱音乐本身的魅力。Trustworthiness上,得客观:刘欢的初心绝对真诚,但浮夸像件华丽的外套,裹住了音乐的本质。我们不妨自问:作为听众,我们是爱他的声音,还是被他现场的“戏剧性”绑架了?

当然,刘欢的浮夸也不是一无是处。在娱乐圈的生态里,这种风格成了他的“标签”——独一无二,无可替代。想想那些翻唱他歌曲的新人,常因少了这份“夸张”而显得平淡。但运营专家的视角提醒我,浮夸的关键在于“度”。如果过度,就会变成负资产,比如某次公益演出中,他用力过猛导致音准不稳,反而惹争议。这告诉我们,艺术需要克制,浮夸只是手段,不是目的。作为读者,你们怎么看?刘欢的声嘶力竭,是天才的闪耀,还是我们该反思的“表演病”?

总而言之,刘欢的浮夸风格是华语乐坛的一笔“浓墨重彩”。它见证了艺术商业化的挣扎,也提醒我们在娱乐至死的时代,内容价值才是王道。作为粉丝或从业者,与其争论它“浮夸不浮夸”,不如欣赏那份执着与勇气——毕竟,娱乐圈的传奇,不在于不犯错,而在于敢犯错也能站起。最后留个问题给你:如果刘欢明天改走“极简风”,你还是那个忠实的听众吗?欢迎在评论区分享你的看法!