提起刘欢,很多人的第一反应是“实力唱将”“乐坛常青树”,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里走不完的思念。但比起这些标签,更让人记挂的,是他藏在时光里的那些“不完美”的温暖——不是精心设计的综艺人设,不是营销号追捧的“宠妻人设”,而是像冬日暖炉一样,真实到让人鼻子发酸的温度。

01 舞台上的“较真”,是对每一个人的温柔

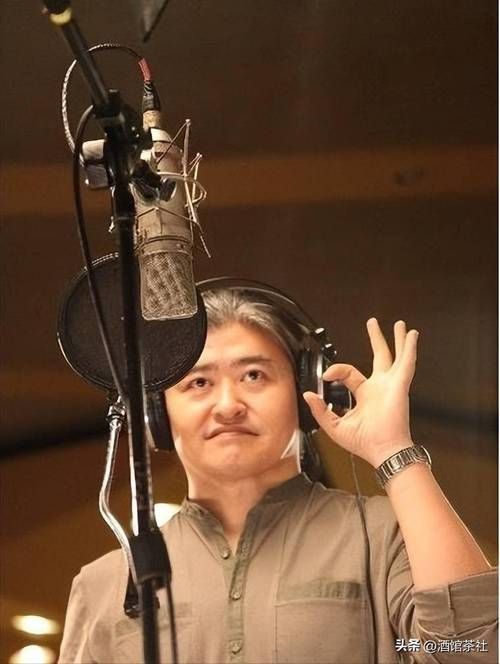

2012年,中国好声音第一季把刘欢推到台前。当时他戴着标志性的黑框眼镜,穿着简单的格子衬衫,坐在导师椅上时,连说话都带着点学者的“慢”。不少观众觉得,这哪里是“综艺感”,分明是个“老干部”。

可偏偏就是他,成了节目里最“懂学员”的人。

有个叫徐海星的学员,上台时紧张得话都说不利索,说自己是为了给病重的妈妈治病才来唱歌。刘欢没急着按按钮,而是认真听完,然后摘下眼镜擦了擦眼角,轻声问:“妈妈今天能看到吗?”徐海星摇头,妈妈因为病情严重,住在医院无法赶来。

刘欢沉默了几秒,突然开口:“那我们等你妈妈好了,再给她唱一次好不好?”话音刚落,现场观众就哭了。后来徐海星被刘欢收入队伍,每次排练他都全程陪着,指出问题从不大声指责,而是说“这里要是再轻一点点,就像妈妈在耳边说话了”。

还有一次,一个学员选了首冷门的外文歌,旋律复杂,歌词难记。其他导师都觉得“风险太大”,刘欢却摆摆手:“这歌好,就是有点难。没关系,我陪你磨。”那段时间,节目组经常拍到他在排练室里拿着谱子,逐字逐句地教学员发音,手指在桌上打着节拍,像位耐心的老教师。

有人说刘欢“较真”,可谁都知道,这份“较真”背后,是把每个学员都当成家人的温柔。他不像流量导师那样懂得制造话题,却用最笨的方式,护住了一个追梦人的心。这种温暖,不是高高在上的施舍,而是“我懂你的不容易”的懂得。

02 家里的“笨拙”,是把日子过成诗的温暖

提到刘欢的家庭,很多人只知道他娶了比自己小8岁的妻子卢璐,感情恩爱。但很少有人知道,这位“乐坛大咖”在家里的样子,其实像个“笨手笨脚”的老男孩。

卢璐曾在采访里说,刘欢除了唱歌,其他事“一窍不通”。不会用智能手机,连点外卖都要她教;做饭更是“黑暗料理水平”,曾经试图给女儿煎蛋,结果把鸡蛋煎成“黑炭”,逗得女儿哈哈大笑。可就是这样一个人,却把“陪伴”做到了极致。

女儿刘一丝小的时候,他无论多忙,每天都会抽出半小时陪她玩。不是低头看手机,而是趴在地上当“马”给女儿骑,或者用低沉的声音给她讲西游记的故事。有一次女儿半夜发烧,刘欢抱着她去医院,整夜没合眼,第二天还要赶录音棚。同事问他累不累,他笑着说:“看着她睡觉的样子,比唱十首歌还解乏。”

去年刘欢生日,卢璐晒出一张合照,照片里刘欢白发明显,戴着老花镜,身边是已经长成大姑娘的女儿。他笑着比耶,女儿则调皮地搂着他的脖子,爷俩的笑像复制粘贴一样像。配文很简单:“我们家最普通的生日,却是我最珍贵的时光。”

没有豪宅名车的炫耀,没有奢侈品的堆砌,就是这样的“普通”,却藏着娱乐圈里最难得的温暖——他把舞台上的光环关在家门外,回归丈夫和父亲的身份,用最笨的方式,守着一份“人间烟火气”。

03 台下的“慢热”,是把善意刻在骨子里的温暖

刘欢在公众面前,一直是个“慢热”的人。不参加综艺,不上热搜,甚至连社交媒体都很少更新。可就是这样“不合群”的人,却总在别人需要时,悄悄伸出援手。

早些年,他参加一个公益活动,去山区看望留守儿童。当地条件不好,孩子们住在漏雨的土房里,冬天没有暖气。刘欢没带团队,就自己拎着一袋药和几件旧衣服去了。看到孩子们冻得通红的小手,他一句话没说,蹲下来用自己那件厚厚的羽绒服,裹住了一个最小的女孩。

后来当地老师回忆,刘欢那天没唱一首歌,就是陪孩子们画画、折纸,临走时还把自己的手套留给了那个小女孩。他说:“歌什么时候都能唱,可孩子们的冬天,冷一次就受不住了。”

还有一次,他看到一位年轻音乐人因为没钱买乐器,差点放弃梦想。刘欢没声张,直接给对方打了一笔钱,附言:“买把好琴,别让梦想等太久。”直到那位音乐人小有成就,才在一次采访里说起这事,语气里满是感激:“他从不提,可我一辈子都记着。”

刘欢的温暖,从不是“作秀式”的慈善,而是“润物细无声”的善意。他像棵老树,沉默地站在那里,却在别人需要时,投下一片阴凉。这种温暖,不喧嚣,却足够有力量;不张扬,却足够让人记住一辈子。

04 娱乐圈最缺的,是“真实”的温暖

这些年,娱乐圈里的人设一个比一个“完美”,”宠妻狂魔“”暖心哥哥““孝顺女儿”,仿佛不贴上几个标签,就不配叫明星。可仔细看看,这些“温暖”大多带着商业的气息,是团队精心设计的人设,是为了博取关注的话术。

刘欢却不一样。他的“不红”,恰恰是因为他拒绝“人设”。他不会为了流量去参加八卦综艺,不会为了热搜去制造话题,甚至不会为了“完美”去隐藏自己的缺点。他会坦然承认自己“不会做家务”,会笑着说自己“老得唱不动高音”,会在镜头前露出白发和皱纹。

可正是这份“不完美”,让他显得那么真实。他的温暖,不是因为“应该”,而是因为“想做”。对学员的耐心,是因为他觉得每个追梦人都值得被尊重;对家人的陪伴,是因为他觉得“家比事业更重要”;对陌生人的善意,是因为他觉得“能帮一把是一把”。

娱乐圈从不缺明星,缺的是“人”。刘欢的温暖,之所以能穿越三十年,戳中几代人,不是因为他的名气,而是因为他的“真”——真实地活着,真实地爱人,真实地把温暖传递给每一个需要的人。

或许我们每个人都该学学刘欢:与其费尽心机立人设,不如把日子过成诗;与其追求流量带来的虚假繁荣,不如用真心换真心。毕竟,能穿过时光的,从来不是那些包装出来的完美,而是藏在岁月里,最朴素的温暖。