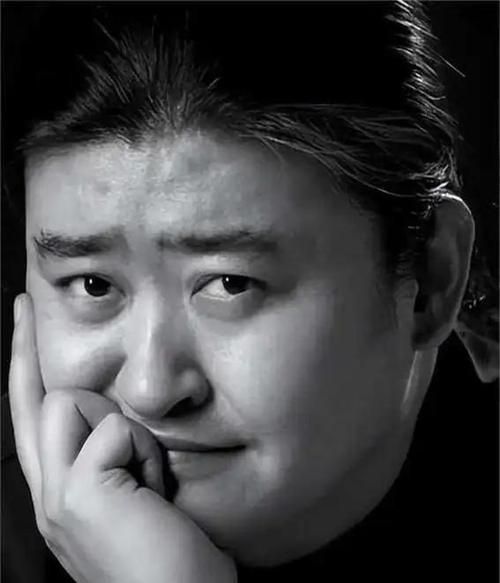

谁说大师只能诞生于聚光灯下的殿堂?在北京纵横交错的胡同深处,藏着许多艺术生根发芽的土壤,刘欢,这位用歌声陪伴了几代人成长的音乐人,他的故事就深深扎根在这些青砖灰瓦之间。有人说他的嗓音“自带千军万马”,可走近了才发现,最打动人的,永远是那腔从胡同里带出来的、热乎又真实的烟火气。

西城区什刹海附近的老胡同,是刘欢童年记忆的起点。他出生在一个普通的知识分子家庭,父亲是医生,母亲是教师,家境算不上富裕,但胡同里的邻里情、烟火味,成了他最珍贵的“艺术启蒙”。“那时候胡同里没有这么多高楼,夏天搬个小马扎在门口乘凉,大爷大妈摇着蒲扇聊天,远处传来杂货车的‘冰棍儿——’吆喝声,还有谁家收音机里放着的京戏,这些声音在我耳朵里交织,比任何交响乐都有味道。”刘欢曾在一次访谈中笑着说,他的“音乐耳朵”,或许就是在这些琐碎的日常里被悄悄打开的。

胡同里的“野”孩子,藏着最早的舞台基因

你以为刘欢从小就端坐练琴?不,胡同里的童年,可比琴房精彩多了。他跟胡同里的孩子一样,追着跑着捉蜻蜓,玩“跳房子”玩到天黑,偶尔还会因为调皮被街坊邻居“告状”。但就是这么个“野孩子”,骨子里却藏着一股对热闹的天然热爱——胡同里谁家办喜事,他准是挤在前头凑热闹的那个,不仅看,还跟着哼哼几句;学校搞文艺汇演,他更是第一个举手,从小学唱京剧样板戏,到后来抱着把破吉他自弹自唱,胡同的“舞台”,早就锻炼出了他不怯场的胆子。

“那时候哪懂什么技巧啊,就是觉得高兴,唱给大家听,大家一乐,我就更来劲了。”刘欢说,胡同里的“观众”最实在,拍拍手、叫个好,比任何奖状都让人有成就感。或许正是这份“为开心而唱”的纯粹,让他的歌声少了些刻意雕琢的痕迹,多了份直抵人心的力量。后来他唱少年壮志不言愁,那股子执拗劲儿,不就像胡同里认准一条道就往前冲的愣头青?

从胡同到世界,他把“老北京味”唱进了歌里

1987年,凭借少年壮志不言愁一炮而红的刘欢,很快成了家喻户晓的“大歌星”。但名气再大,他也始终没把自己当“外人”,总说自己是“胡同里长大的北京孩子”。其实仔细听他的歌,不管是对弯弯的月亮里儿时记忆的描摹,还是好汉歌里市井英雄的豪迈,都能听出一股浓浓的“老北京味儿”——那是胡同里的人情冷暖,是街头巷尾的鲜活故事,是浸透在骨子里的生活气息。

他曾翻唱过很多老北京民歌,但从不照本宣科。唱前门情思大碗茶,他会特意在间奏加段京胡的滑音,说“得让那茶碗里的热气冒出来”;唱北京胡同,他的声音里带着笑意,“就跟胡同大爷聊天似的,得有那么点儿家常磕儿”。有人说他的歌声“大气磅礴”,可这份大气里,藏着胡同教会他的“接地气”——无论走多远,别忘了从哪儿来。

成名不忘根,他用歌声反哺“第二故乡”

如今的刘欢,早已成为华语乐坛的常青树,可只要回到北京,他总会找个时间在胡同里转转,看看老街坊,尝尝路边摊的炒肝儿。他不止一次在采访中说:“胡同是我心里的根,根扎得深,树才能长得旺。”

这些年,他用实际行动“反哺”这片土地。担任过北京奥运会的音乐主创,把胡同里的叫卖声、鸽哨声融入开闭幕式音乐;参与过“北京胡同保护”公益活动,用镜头记录胡同的老故事,呼吁大家守护这份文化遗产;就连在综艺节目中,他也总爱聊胡同生活,说“现在的孩子少有这种院里院外的热闹了,多可惜”。

记得去年冬天,有媒体拍到他在胡同里给孤寡老人送饺子,视频里他系着围裙,和老人一起包饺子,聊得热火朝天,哪还有舞台上的“王者气场”,倒像个邻家大哥。有老人笑着说:“小刘啊,你现在有出息了,可还跟小时候一样,见人就乐。”

或许这就是刘欢最特别的地方——歌声能传遍世界,却始终带着胡同的温度。他的歌里,既有国际化的音乐视野,也有最质朴的市井情怀;既有对艺术的极致追求,也有对生活的热爱感恩。就像胡同里的青砖,看似普通,却承载着岁月的重量,让人听着踏实,暖着心窝。

下次当你再听到刘欢的歌声,不妨闭上眼睛想象一下:青砖灰瓦的胡同里,一个爱唱歌的少年,正对着夕阳大声哼着不成调的歌,而他的身后,是满院子的茉莉花香,和街坊们爽朗的笑声。这,或许就是最好的音乐——它从生活中来,又回到生活中去,让每个听到的人,都能找到属于自己的那份“烟火气”。