深秋的夜里,随机播放到一首老歌。前奏响起时,钢琴像月光落在溪水里,轻轻漾开一圈圈涟漪,紧接着一个醇厚的声音漫过来:"弯弯的月亮,小小的船......" 歌词还没听完,我突然愣住——这调子怎么这么熟?可翻遍整个歌单,都找不到歌名的信息。直到第二天问起搞音乐的朋友,她笑着摇头:"这不是新歌,是刘欢1993年唱的湾湾的月亮,你居然现在才发现?"

这话说得我有点赧然。毕竟提起刘欢,大家第一时间想到的总是好汉歌里的"大河向东流",或是千万里里的"我的故乡在心头",再不济也是从头再来里那段高亢的"心若在梦就在"。可这首湾湾的月亮,就像被星光藏起来的贝壳,安静地躺在华语乐坛的沙滩上,少有人捡起来细看。

它不是"口水歌",是刘欢藏在岁月里的"白月光"

很多人不知道,湾湾的月亮当年其实是台湾词曲作者熊美玲写给别人的歌。原版是歌手陈亮吟的,带着点闽南语的软糯,像南方小镇的晨雾,朦胧却温柔。可刘欢唱的版本,却把这首"小情歌"唱出了山河般的辽阔。

第一次听他的版本,你会被那个"弯"字惊到。别人唱"弯弯的月亮",是轻巧的、带点俏皮的;刘欢却偏要把"弯"字咬得沉甸甸的,像在描述一弯浸在时光里的旧月亮,里面有童年的瓦片,有外婆的蒲扇,还有远方的船帆。副歌部分"童年的阿娇阿虎,跟着那船去远航",他没用力飙高音,只是用气息托着每个字,像长辈坐在月光下讲故事,语速慢得能数清字尾的颤音。

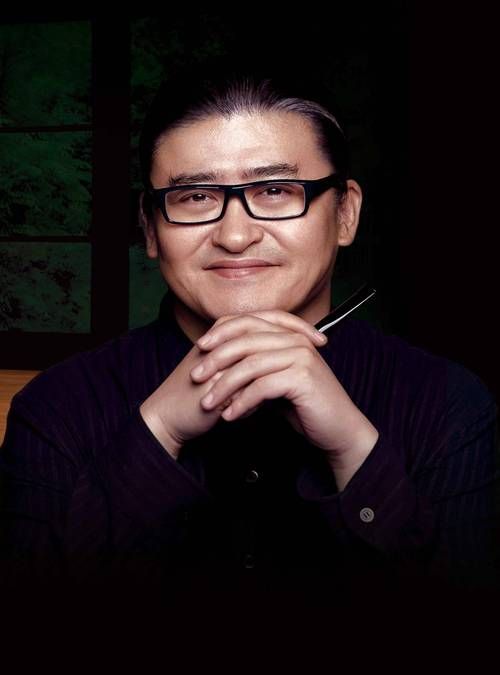

这让我想起刘欢曾说的一句话:"好歌不是喊出来的,是'揉'出来的。" 他的声音本就自带磁性和厚度,像陈年的普洱,越品越有味。唱好汉歌时,他把这厚度化作了黄河的奔腾;唱湾湾的月亮时,却又把它揉成了江南的流水,刚柔并济,恰是歌者最难得的能力。

"湾湾的月亮"里,藏着一个歌者的温柔乡

为什么刘欢能唱出这首歌的独特味道?或许因为他比谁都懂"温柔"的重量。在这个追求"强冲击"的时代,很多人把"温柔"理解成软绵无力,可刘欢的温柔,是有力量的。

有次采访他说自己喜欢在深夜开车时听老歌,车窗外的路灯和月色交织着,像极了歌词里的"脸儿静静的,眼睛亮亮的"。他说:"歌里的'湾湾',从来不是特指某个地方,是每个人心里最柔软的那个角落——可能是故乡的巷子,可能是初恋的操场,可能是妈妈煮的糖水月亮。" 这大概就是他能唱出这首歌灵魂的原因:他把自己的生活阅历,揉进了每一个字里。

你看他唱"弯弯的月亮,小小的船,小小的船儿两头尖"时,你会忍不住想起小时候趴在窗边看月亮的自己;唱"如今的村庄,还唱着过去的歌谣"时,你又好像闻到了故土的炊烟。这种共情,不是技巧能教出来的,是一个歌者用几十年时光熬出来的"人味儿"。

为什么我们今天还需要湾湾的月亮?

前几天在评论区看到一个留言:"前阵子加班到凌晨,在办公室循环这首歌,突然就哭了。原来成年人的世界,连月亮都得弯着腰躲起来。" 这句话让我想了很久。

现在的我们,好像习惯了把情绪调成"静音模式"。加班不敢喊累,委屈不敢说出口,连难过都要藏进朋友圈三天可见的分组里。可刘欢的湾湾的月亮却像一阵晚风,轻轻吹开你心里的那扇窗——它告诉你,弯着腰的月亮也很美,唱着老歌的村庄也有温度,藏起来的情绪,总有一首会替你说出来。

就像歌里唱的"岁月从你身边流过,不知不觉就老了"。我们或许追不上时光的快车,但或许可以慢下来,像刘欢歌声里的那湾月亮,静一静,想一想,心里藏着的温柔和故乡。

所以,如果你也感到累了,不妨去找找这首湾湾的月亮。听听刘欢怎么唱"弯弯的月亮,小小的船",或许你会发现,有些温柔,真的能跨越三十年,照进你今天的心房。