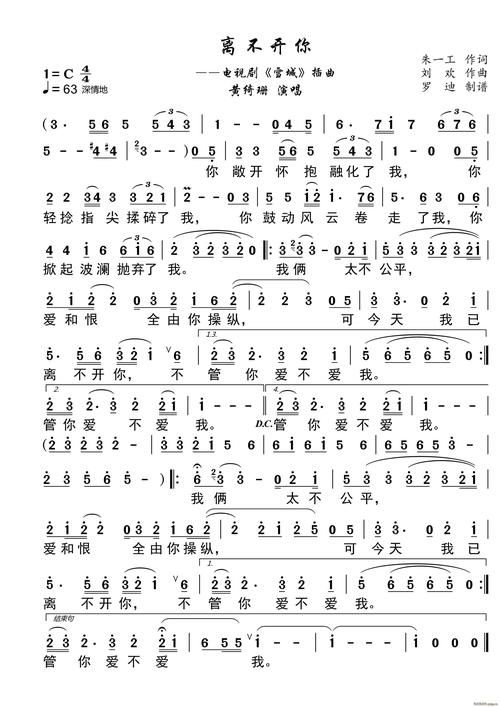

你说现在追星,粉丝喊着“哥哥永远的神”,举着灯牌应援到天亮,可你见过90年代的歌迷吗?他们不像现在这样有那么多话想说,只是手里攥着磁带,卡着点蹲在电台前,等着一首歌的旋律响起时,把音量调到最大,生怕漏掉一个音符。那时候,有两个名字是绕不过的坎——刘欢和田震。一个在书房里穿着西装写论文,一个在舞台上把吉他砸得哐哐响,偏偏就是这样两个人,愣是让全国的歌迷举着“无二人”的灯牌,喊着“没他们不成江湖”。

先说刘欢。这人在娱乐圈,简直像个“活的反义词”。1987年,他凭着一曲少年壮志不言愁火遍大江南北,那时候的年轻人谁不会跟着哼“几度风雨几度春秋”?可你知道吗?火成这样,他白天还在北京国际关系大学的教室里给学生上西方音乐史,晚上趴在宿舍写论文,连周末都泡在图书馆。后来有人说他“不识时务”,都火成这样了还当老师?他倒乐了:“唱歌是我的爱好,教书是我的本分,两样都不耽误。”更绝的是,北京人在纽约火了之后,千万次的问成为多少人心里的“白月光”,片酬飙升到一开口就是六位数,他却把商演的价单扔一边:“我唱歌是因为喜欢,不是让钱堆起来的。”有人劝他“刘老师,您太清高了吧”,他笑了笑说:“艺术家的清高,不是跟钱过不去,是跟自己过不去——歌里掺了杂质,还叫什么艺术?”

再聊聊田震。这人跟刘欢完全是两个世界的。你看他早年在舞台上,头发能支棱成个鸟窝,唱起歌来眼睛瞪得像铜铃,我闯的鼓点一起,能把半个屋顶掀翻。他从西安来北京,揣着一把破吉他,连住的地方都没有,就睡在音乐studio的沙发上。可红了之后,他的“暴脾气”也出了名:采访记者问他“田老师,您觉得您为什么红”,他梗着脖子回:“凭嗓子凭本事,凭老子不装!”有回演出,主办方非要他唱流行情歌,他直接把话筒一摔:“老子是摇滚歌手,不唱那些肉麻的!”1995年,他凭执着拿到金曲奖,上台领奖时说:“这奖不是我一个人的,是那些在生活中不肯低头的人的。”后来被雪藏三年,复出开演唱会,唱到一半突然停住,对着台下说:“这三年我想了很多,但我没变,我还是那个爱砸吉他的田震。”

你道奇怪吗?一个在书房里“与世无争”,一个在舞台上“怼天怼地”,愣是让90年代的歌迷把他们捏成了一个词——“刘田组合”。那时候的歌迷说:“听刘欢的歌,像在和一个有学问的老朋友聊天,他告诉你生活再难也要往前走;听田震的歌,像在和一个闹脾气的小弟喝酒,他喊着你‘别怂,干了这杯’。”你问为什么能并列?因为他们骨子里都一样:不装。刘欢不装才华,田震不装性格,他们都知道,歌是唱给人听的,不是唱给钱看的。

现在的歌手天天上综艺、拍短视频,歌没发几首,瓜先吃了一箩筐。要是刘欢和田震在,怕是要冷笑一声:“这不是玩音乐,是耍把戏。”可说回来,正是因为他们“轴”,才留下了好汉歌执着风雨彩虹这些能传一辈子的歌。你看现在的短视频里,多少年轻人翻唱他们的歌,评论区里还是那句“现在的歌怎么就写不出这种味儿了”。这“味儿”是什么?是刘欢写下好汉歌时,在书房里哼了一百遍的豪情;是田震唱执着时,把嗓子吼出血的倔强。

所以啊,下次再有人说“现在没有好歌了”,你可以把刘欢和田震的故事讲给他听——一个在书房里守着才华,一个在舞台上守着真性情,他们用一辈子告诉我们:真正的音乐,从来不是靠包装和炒作堆出来的,是靠那股子“宁肯得罪人,也不亏欠歌”的轴劲,刻在骨子里的。这,才是90年代乐坛最让人怀念的东西,也是现在歌手最缺的东西。