提到刘欢,你脑子里可能会立刻飘出好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是好春光里“唱遍南北西东”的深情。作为华语乐坛的实力唱将,他的嗓子被粉丝戏称“老天爷赏饭吃”,一首歌能火几十年。但你有没有想过,这样一位站在舞台中央的“国民歌手”,为什么会出现在疾控中心的实验室里,和白大褂们聊起“健康科普”这四个字?

从“好汉”到“健康使者”:一场意外的“跨界”

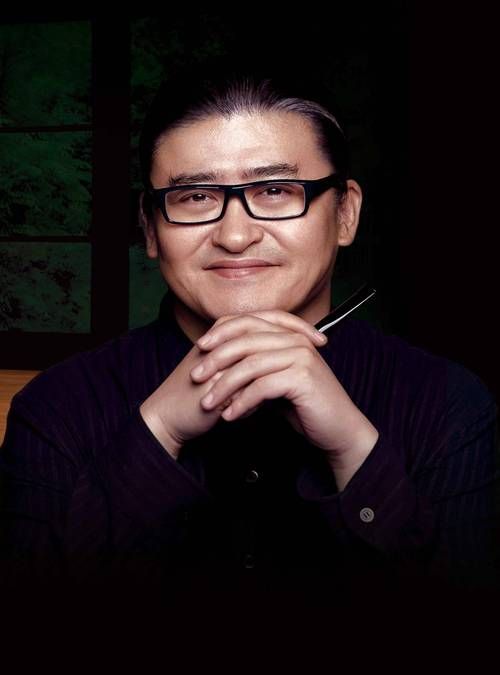

时间拉回2022年初的北京,冬末的寒风还没褪尽,中国疾控中心的办公楼里却有些热闹。刘欢穿着一身休闲装,戴着黑框眼镜,手里还捏着一份刚打印出来的健康宣传册,正认真听一位疾控专家讲解“如何用简单的话把专业知识讲给老百姓听”。

这不是他第一次接触公益事业,但走进疾控中心,还是头一遭。“以前总觉得疾控中心是个离生活挺远的‘专业机构’,直到疫情这几年,才明白他们做的事有多重要。”刘欢后来在一次访谈里说,“你看新闻里总说‘流调轨迹’‘病毒变异’,但老百姓可能听得云里雾里,缺一个能把‘硬核知识’掰开揉碎了说的人。”

他不是“专家”,但他有“破圈”的能力

那天在疾控中心,刘欢问了一个让在场工作人员都愣住的问题:“你们说,怎么做能让大爷大妈愿意戴口罩、勤洗手,而不是觉得‘这是年轻人的事’?”

这个问题很朴素,却戳中了健康传播的痛点——专业的知识,怎么让不同年龄、不同文化的人听进去、记得住、做得到?疾控中心的专家们平时写论文、做实验是一把好手,但要说怎么把“洗手七步法”编成顺口溜,或者用短视频讲清“疫苗原理”,却常常犯了难。

“刘老师一来,我们就发现‘有戏’。”中国健康教育中心的负责人回忆,“他本身就是个‘话题制造机’,说话自带亲和力,再加上好汉歌千万次的问这些歌,几代人都会唱,用他的声音传递健康信息,比我们念条文效果好太多。”

从“歌声”到“心声”:他想让健康科普“带温度”

2022年5月,刘欢正式成为中国健康知识传播激励计划的形象大使。没有盛大的发布会,他就录了一段短视频,背景是疾控中心的实验室,白大褂们在显微镜前忙碌的身影清晰可见。“大家好,我是刘欢。今天不唱歌,跟大家聊聊‘健康’这个事。可能有人觉得‘健康科普’很枯燥,但我想说,它关乎我们每一个人,关乎家里的老人和孩子……”

视频里,他没说教,而是分享了自己身边的事:邻居阿姨因为不懂“三高”,擅自停药进了医院;朋友的孩子感冒了,家长非要输液,结果差点过敏。“这些事听起来不大,但背后都是健康知识的缺失。”刘欢的眼神很认真,“我不是医生,帮不了大家看病,但我能用自己的声音,把科学知识送到更多人耳朵里。”

后来,他真的这么做了。他跟着疾控中心的专家深入社区,给老年人讲“如何预防跌倒”,用广场舞的节奏编了套“防跌倒口诀”;他给年轻人拍短视频,用好汉歌的旋律改词,唱“病毒传播快啊,口罩戴起来啊”;甚至在一次直播里,他现场演示“七步洗手法”,还调侃自己:“这洗得比唱歌还认真,你们可别偷懒啊!”

为什么是他?因为“真”比“红”更有力量

有人问刘欢:“你那么忙,为什么非要花时间做这些‘看不见钱’的事?”他当时正在读一本关于传染病历史的书,合上书说:“你看,从非典到新冠,这20多年,疾控中心的同事们一直在‘逆行’,他们才是无名英雄。我们普通人能做的,就是少给他们添乱,多听他们的话。这比什么都重要。”

现在的娱乐圈,明星的公益项目五花八门,但像刘欢这样,真正沉下心和一个领域“死磕”的不多。他不搞流量噱头,不摆明星架子,就是踏踏实实地学、认认真真地传。有粉丝留言:“以前觉得‘健康科普’就是电视里那些听不懂的词,现在听刘欢一说,突然觉得‘哦,原来是这样’,还愿意转发给爸妈看。”

这可能就是“内容价值”最直观的体现——不是高高在上的说教,而是用真诚搭桥,让专业的知识走进普通人的生活。就像他唱的歌,能穿越几十年打动人心,因为他唱的从来不是“技巧”,而是“生活”。

写在最后:当“好汉”遇见“守护者”

2023年冬天,刘欢又去了趟疾控中心。这次没有镜头,没有采访,他就和工作人员一起包了顿饺子。有人问他:“还会继续做健康科普吗?”他笑着说:“当然啊,只要大家需要,我的声音一直都在。”

从舞台上的“好汉”到生活中的“健康使者”,刘欢用行动告诉我们:所谓“国民”,不只是因为作品火,更是因为愿意为这个社会多走一步。就像疾控中心的那些“白大褂”,他们或许不为大多数人所知,却在用自己的方式,守护着“健康中国”的每一道防线。

或许有一天,当你再听到好汉歌的开头,会想起那个在疾控中心认真学洗手步骤的男人;当你在社区听到“防疫顺口溜”时,会发现它调子有点熟悉——因为那是一个用歌声传递温度的人,想让每个人都活得健康、安心。

这,或许比任何舞台上的掌声,都更“响亮”。