如果你对刘欢的印象还停留在好汉歌里的"大河向东流",或是弯弯的月亮里那把磁性醇厚的嗓音,那你可能错过了华语乐坛最"藏不住"的反差——当这位公认的实力唱将遇上摇滚,会碰撞出怎样让人起鸡皮疙瘩的火花?

20岁的刘欢,背过吉他,也扛过摇滚的"炸场"基因

1987年,26岁的刘欢凭少年壮志不言愁一炮而红,但很少有人知道,这首歌的录制现场,他压根儿没按"常规牌"出牌。当时的作曲家雷蕾拿到初稿时,旋律是典型的抒情慢曲,可刘欢在排练时突然来了句:"雷老师,这鼓点能不能再重些?贝斯加个根音,吉他来点失真?"

就是这句"不正经"的提议,让这首主题曲成了内地乐坛最早的"摇滚化"尝试之一。前奏一起,急促的鼓点和吉他扫弦像拳头砸在胸口,刘欢开口的瞬间不是娓娓道来,而是带着一股"不服输"的劲儿吼出"几度风雨几度春秋",那种青春荷尔蒙混着摇滚的野劲儿,直接让导演郑洞天拍大腿:"对!就要这种年轻人的冲!"

后来有人问刘欢,当年怎么敢这么改?他挠挠头笑:"谁说摇滚就是长头发、破衣服?摇滚不就是想唱什么就唱什么,把心里那股劲儿全倒出来吗?我那会儿就是个愣头青,手里有把破吉他,心里有首歌,就觉得得这么唱才痛快。"

从"情歌王子"到"摇滚教父":他从来没和摇滚分开过

90年代,刘欢成了内地乐坛的"定海神针",弯弯的月亮千万次的问一首首经典情歌让他坐稳了"情歌王子"的宝座。但你仔细听他的现场会发现:这位"情歌王子"根本没放弃过摇滚。

2008年北京奥运会闭幕式上,当北京北京的旋律响起,刘欢站在鸟巢中央,用英语唱着"When I think of Beijing",声音里带着沙哑的撕裂感,明明是首抒情摇滚,硬是被他唱出了崔健式的呐喊。后台的汪峰当时就感叹:"刘老师这嗓子,要是早生十年,中国摇滚史上绝对少不了他的一席之地。"

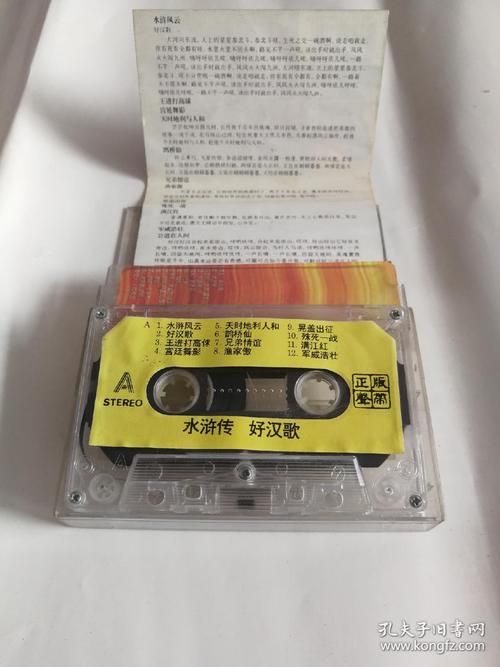

更让人意外的是他的"私心"。2018年,在歌手节目后台,华晨宇问他:"刘老师,您平时听摇滚吗?"他眼睛一亮,从包里掏出张CD:"唐朝乐队的梦回唐朝,听了二十多年!"后来在采访里他坦言:"摇滚才是音乐的'真性情',不管过多少年,只要听到那些失真的吉他声,心里就有个二十岁的小伙子在蹦跶。"

摇滚不只是一套"玩法",更是藏在骨子里的"较真"

很多人以为刘欢玩摇滚是"玩票",但了解他的人都知道:这位音乐教授较真起来,比任何摇滚青年都"轴"。

2010年,他为电影建国大业录制主题曲追寻,原作曲想用管弦乐铺底,大气磅礴就好。刘欢却死磕了三天:"不行,这歌得有摇滚的'根',弦乐是骨架,但得让贝斯和鼓出来'搅局',才配得上那些先辈们敢闯敢拼的劲儿。"后来录音时,他亲自在控制室里调鼓点:"这镲片再脆一点!贝斯音色再'脏'一点!"搞得录音师哭笑不得:"刘老师您这哪像录主题曲,明明在玩现场即兴!"

这种"轴",其实是对摇滚内核的尊重。在他看来,摇滚从不是舞台上的奇装异服,也不是刻意嘶吼的假象,"是敢把心里最真的东西掏出来,哪怕不完美,哪怕会有人说'你疯了',你也得唱出来。"就像他当年在中央音乐学院教学生时说的:"你们嗓子再好,技巧再牛,唱不出摇滚里的'狠',就永远碰不到音乐的魂。"

所以刘欢是摇滚歌手吗?这个问题,或许该问他的歌单

现在回头看刘欢的履历:从80年代的摇滚化尝试,到90年代的抒情摇滚改编,再到后来和国内外摇滚乐手的合作,他从来没真正离开过摇滚。

有人问过他:"您觉得自己算摇滚歌手吗?"他没直接回答,反问了个问题:"你觉得一个人就算天天穿西装打领带,听贝多芬、弹肖邦,心里就不能住着个朋克吗?"

是啊,刘欢或许没贴过"摇滚"的标签,但他用一辈子的音乐告诉我们:摇滚从不是一种风格,而是一种态度——是敢打破常规的"叛逆",是敢说真话的"较真",是永远对音乐保持"不死的热血"。就像他在60岁生日时,在朋友圈发的那句:"只要还能唱歌,就永远别让心里的摇滚睡着。"

下次再听刘欢的歌,不妨戴上耳机,把音量调大一点。也许你会突然发现:那个唱情歌的"大叔",骨子里藏着个永远20岁的摇滚青年。