深夜的录音室里,刘欢摘下耳机时,揉了揉有些发酸的眼睛。屏幕上还留着几个孩子跟着“新九拍”节奏晃脑袋的影像,他们拍桌子的声音比节拍器更乱,但眼里闪的光,比任何混音技术都戳人。“你看,”他对着身边的团队摆了下头,“音乐就该是这样,不管学多久,听到节奏就能跳起来。”

从“好汉歌”到“新九拍”:他到底想解决什么问题?

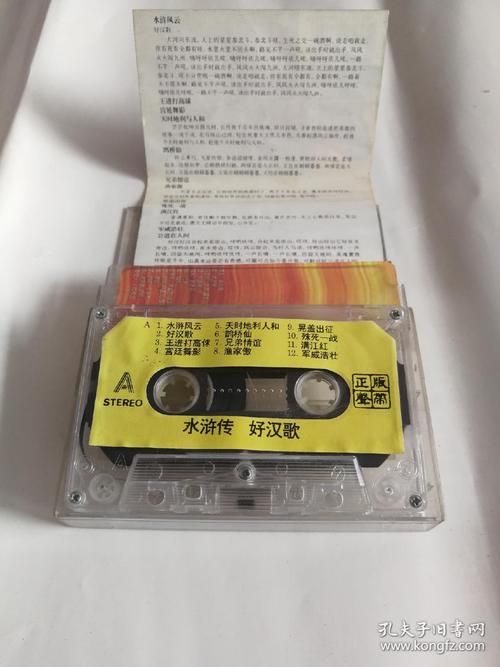

提起刘欢,大多数人脑海里第一个词还是“音乐教父”——唱好汉歌时撕扯着喉咙的豪气,唱千万次的问时带着颤抖的深情,冬奥会开幕式上用雪花唱出的中国式浪漫。但鲜少有人注意到,近些年他露面的场合,从颁奖礼舞台转到了音乐教室、教育论坛,甚至亲自给一群小学生上节奏课。

“我总在想,为什么现在很多孩子学了十年钢琴,却听不出孤勇者里的鼓点为什么抓人?”在一次访谈里,刘欢眉头紧锁,“这不是孩子的错,是我们把音乐教‘死’了。乐理是工具,不是枷锁;节奏是本能,不是考级题。”

这话戳中了不少家长的痛点。现在的音乐教育,要么困在“考级为王”的圈子里,孩子练琴像完成任务,手指在琴键上飞,耳朵却关着门;要么被短视频带偏,学音乐就是为了录段“卡点视频”,滤镜比技巧还重要。刘欢觉得,这背离了音乐最根本的东西——“音乐是呼吸,是心跳,是人和人之间不用说话就能懂的语言。”

于是,“新九拍”就这么被他“折腾”出来了。别被名字吓到,什么“新九拍”?说白了就是一套把“节拍”还给孩子的音乐学习法。它不要求你先背下五线谱,而是让你先用身体“玩”节奏——拍桌子、跺脚、甚至用塑料桶敲出不同声音,在“乱蹦跶”里找到稳定的“心跳”,再用这个“心跳”去理解旋律、感受情感。

刘欢的“反套路”课堂:乐器可以“捡”,耳朵必须“唤醒”

要理解“新九拍”,得先看看刘欢怎么上课。

他曾在一个公益音乐课上,给20个零基础的农村孩子发了一堆“破烂”——塑料瓶、易拉罐、旧木盒。让孩子们先把这些东西变成“乐器”,用瓶盖摇出雨声,用木盒敲出雷声,再组合成一段“暴风雨来袭”的节奏。有个小男孩平时上课总走神,那天抱着个空可乐瓶敲得满头大汗,突然抬头喊:“老师,我听见心跳了!那个‘咚-咚-咚’,就是我的心跳!”

刘欢眼睛一亮,赶紧递给他一个沙锤:“那你觉得,心跳和哪个声音最像?是慢慢走的大人,还是蹦蹦跳跳的小兔子?”

小男孩晃着沙锤,笑着说:“小兔子!跳得可快了!”

你看,这就对了。在“新九拍”的逻辑里,音乐学习的第一步,不是学“标准答案”,而是唤醒“身体记忆”。刘欢常说:“你不用先懂乐理,你得先让自己的耳朵‘醒过来’——听到风声想到奔跑,听到雨声想到屋檐下的故事,听到鼓点就想跟着晃肩膀。”

这种“反套路”的玩法,让不少家长差点以为他在“瞎胡闹”。有个妈妈带着学了三年钢琴的孩子来试课,孩子一看到没有乐谱、只用塑料瓶上课,小嘴撅得老高:“我今天是来学琴的,不是来捡垃圾的。”刘欢没着急,先让她和孩子玩个“节奏接龙”:妈妈拍两下,孩子拍三下,他拍一下,谁错谁学动物叫。几轮下来,母女俩笑得前仰后合,孩子突然指着钢琴说:“妈妈,我想试试用钢琴里的‘咚’来接我们的节奏!”

为什么是“九拍”?数字背后的音乐哲学

“新九拍”的“九”,可不是随便凑的数。刘欢解释说,中国传统音乐讲究“九五之尊”,但这里的“九”,更接近“极”的意思——“把节奏玩到极致,音乐就有了灵魂”。他拆解过无数经典音乐的节奏结构:好汉歌开头那句“大河向东流”,其实是3/4拍和4/4拍的“偷换”,听起来像有人边走边唱,带着股子闯劲;孤勇者的副歌鼓点,是典型的“强弱弱次强弱”,像战士举着盾牌往前冲的力量。

“九拍不是固定数字,是无数种节奏可能性的组合。”刘欢说,“我们要教孩子的,不是‘1、2、3、4’的死拍,而是‘什么时候快,什么时候慢,什么时候留个气口’——就像说话,总不能一个字一个字往外蹦吧?”

为了让这套方法落地,刘欢带着团队研发了一套结合AI的辅助工具:孩子用手机录下自己敲节奏的声音,AI能实时分析“心跳稳不稳”,甚至给出“如果这里慢半拍,会像下雨还是像跑步”的反馈。但他强调,AI只是“镜子”,真正的主角永远是孩子自己。“你可以让AI帮你调音,但调不出你唱弯弯的月亮时,想起家乡月光的那种疼。”

当音乐回归“本能”,我们还需要“好声音”吗?

这些年,选秀节目没少推“好声音”,但能让人记住的歌却越来越少。刘欢觉得,问题出在“只练嗓子,不练耳朵”。“现在很多选手技巧爆棚,高音能上去,低音能下来,但你听他的歌,就像喝一杯没放糖的咖啡——有温度,没甜味。”

“新九拍”要做的事,其实是帮人把“耳朵”擦干净。有个学了三年合唱的孩子,第一次听贝加尔湖畔时,突然哭着说:“老师,我听见了湖面结冰的声音,还有天鹅拍翅膀的声音!”这就是“节奏本能”被唤醒后的力量——当你的耳朵能捕捉到音乐里的画面,声音就有了生命力。

刘欢说:“我不指望每个孩子都成为音乐家,但我希望他们听到一段旋律时,能想起某个人、某件事,甚至能用自己的方式表达出来。这才是音乐该有的样子——不是考级证书上的分数,是你心里住着的那个会唱歌的自己。”

从舞台上的“歌者”到讲台上的“唤醒者”,刘欢的“新九拍”像一颗投进音乐教育湖面的石子。它或许不能立刻让所有孩子爱上音乐,但至少让我们看见:当音乐不再被“标准答案”绑架,当耳朵能听见心里的声音,好音乐,其实离我们一点都不远。

只是不知道,那个曾经唱好汉歌的男人,会不会在下一个音乐课堂上,和孩子们一起用塑料瓶,敲出下一个时代的“心跳”?