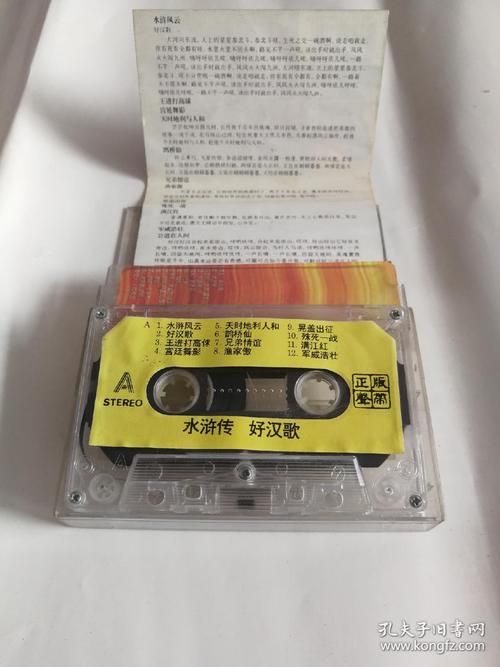

提起中国乐坛的殿堂级人物,刘欢和李双江的名字几乎绕不开。一个是改革开放后流行音乐的开拓者,唱出了弯弯的月亮的市井烟火,也用好汉歌点燃了亿万人的豪情;另一个是军旅歌唱家的旗帜,红星照我去战斗的旋律响彻几代人,却晚年因“李天一事件”被推上舆论风口。同为国家一级演员,艺术成就都曾登峰造极,为何公众对两者的评价,一个稳居“神坛”,一个屡陷“泥潭”?

刘欢的“稳”:从不玩流量,只做音乐的“守夜人”

1987年,刘欢凭借少年壮志不言愁闯入公众视野,那时的他还是北京国际关系学院的讲师,讲台下是求知的学生,讲台上是唱歌的“刘老师”。与同期追求舞台光芒的歌手不同,他始终把音乐和教书看得同样重——唱弯弯的月亮是为了“让年轻人听到有故事的中国流行音乐”,上歌手综艺时,哪怕发际线后退成“地标”,也笑着说“我这发型是时间给的勋章”。

他的“稳”,在于对艺术的敬畏。从千万次的问到凤凰于飞,30年来他几乎没出过“烂作品”,甚至连绯闻都少得可怜。有次记者问他“如何看待过气”,他摆摆手说:“过气?只要还有人愿意听我唱歌,我就接着唱。”这种“不争不抢”的淡然,让他在流量时代成了“异类”——当歌手们靠热搜维持热度时,他还在工作室改歌谱;当选秀节目鼓吹“一夜成名”时,他却说“音乐是熬出来的”。公众爱他,不是因为他完美,而是因为他活得真实——像个邻家大叔,却又把一辈子的心血都揉进了歌里。

李双江的“险”:艺术上的“天才”,人生里的“赌徒”

如果说刘欢是“步步为营”的智者,李双江就是“敢想敢拼”的冒险家。他曾是中央音乐学院的“高材生”,23岁就进入总政歌舞团,凭借红星照我去战斗北京颂歌红遍大江南北。在那个艺术资源匮乏的年代,他敢把美唱法和民歌融合,敢在舞台上用情绪感染观众,甚至敢收下当时还是“农村娃”的宋祖英——这些“破圈”之举,让他成了军旅艺术圈的“天花板”。

但艺术上的“天才”,却没能换来人生里的“周全”。年过六旬得子,本该是老来得福的喜事,却因儿子李天一的“轮奸案”让晚节不保;节目里声称“我儿子不可能做这种事”的护犊情深,在公众眼里成了“特权思想”的写照。更让人唏嘘的是,他对艺术的执着渐渐变成了“固执”——70岁还在开演唱会,声带退化却坚持用原调演唱,台下观众听出吃力,他却说“这是对艺术的尊重”。这种“艺术至上”的执念,让他忽略了公众对“德艺双馨”的期待,也让他从“人民歌唱家”变成了“争议人物”。

评价两极背后:是时代变了,还是我们对艺术家太苛刻?

有人说“刘欢的福气在于他没遇上流量时代”,也有人说“李双江的悲剧是他太把自己当回事”。其实两人就像硬币的两面:刘欢赶上了改革开放后“艺术回归本真”的年代,人们更看重作品的厚度;而李双江成名于“英雄崇拜”时期,人们期待他既是艺术家,更是“道德标杆”。

如今再看这两个名字,或许我们该放下“非黑即白”的评判。刘欢的“稳”告诉我们:真正的艺术不靠炒作,靠的是时间的沉淀;李双江的“险”也提醒我们:德行是艺术家的底色,一旦失守,再高的成就也会褪色。毕竟观众记得住的,从来不是完美的偶像,而是那些用真心唱歌、用本心做人的艺术家——哪怕他们也曾有过瑕疵,就像刘欢歌里唱的“平凡的人们给我最多感动”,李双江唱过“红星闪闪放光彩”,那些留在旋律里的真诚,才是最珍贵的艺术遗产。