刘欢在去者里这句轻轻的哼唱,像一把生了锈的钥匙,突然打开了无数人心里的锁。这首歌火了二十多年,却好像从未真正“流行”过——它没在短视频里被翻唱成爆款,没被选秀选手拿来博眼球,甚至很多00后听完都要问一句“这是老歌?”可奇怪的是,每次深夜单曲循环,总有人会在评论区发那句“听懂已是曲中人”。

一、这首歌,本是“随手写的半成品”

很多人不知道,去者的诞生,带着点“无心插柳”的随意。1995年,刘欢为电视剧孔子创作主题曲,导演说“要写出人生无常、时光易逝的感觉”。他把自己关在工作室,抱着吉他随手弹出几个和弦,词也没多琢磨,就顺着旋律唱出来:“人这一辈子啊,总有些时候,不知道自己不知道……”后来编曲的老师觉得开头太“碎”,建议加一段更激昂的过渡,才有了后来那句“纷纷红尘,源来源去,留留去去”。

“其实写的时候没想那么多,”刘欢曾在一次访谈里说,“就是觉得人活一辈子,来来去去,就像手里的沙,攥得越紧越漏得快。”可正是这份“不刻意”,让歌词里的烟火气直冲人心——没有华丽的辞藻,就是大白话里藏着的人生况味,像是邻家大叔喝多了酒跟你掏心窝子,说完还拍拍你肩膀:“嗨,都是这么过来的。”

二、为什么“土得掉渣”的歌词,反而最戳心?

仔细听去者的歌词,你会发现它像个“反套路”的典范——没有“我爱你你爱我”的矫情,没有“我要飞向天空”的豪言,就是些再普通不过的生活片段:“总有些时候,不知道自己不知道;总有些时候,以为自己知道”“朋友啊朋友,可曾想起了我”。可偏偏就是这些“废话”,让无数人听红了眼。

有歌迷留言说:“30岁那年失恋,在出租屋里循环这首歌,突然就觉得刘欢在唱我——拼命想抓住什么,可手一摊,什么都没了。”还有人说:“我爸临走前那几天,突然让我放这首歌,他跟着哼了一句‘去者矣矣兮……’眼泪就止不住了。”这大概就是好歌的魔力:它不给你答案,却让你在旋律里找到自己的影子。刘欢的嗓子本身就带着岁月的厚度,不高亢也不低沉,像老火慢炖的汤,慢慢渗进心里——不猛,但够劲儿。

三、刘欢:我只是在“翻译”生活

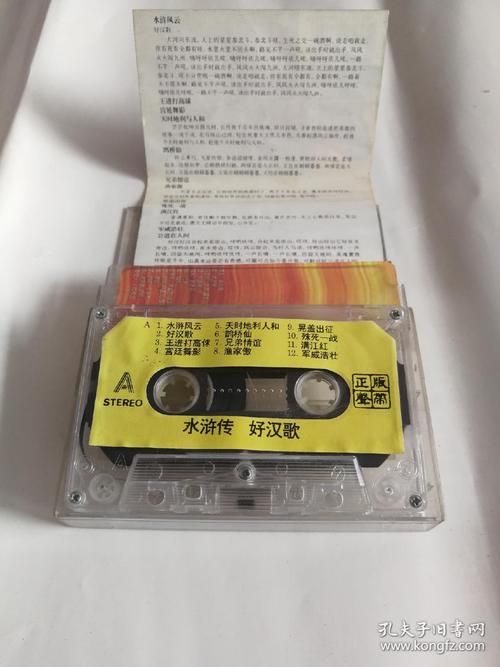

作为乐坛的“常青树”,刘欢从来不是“为唱而唱”的歌手。从少年壮志不言愁到好汉歌,再到去者,他的歌里总有股“人间气”有人问他:“您的歌为什么总能打动不同年代的人?”他想了想说:“因为我从不写‘歌’,只写‘日子’。”

确实,你看他的人生轨迹:从中央音乐学院的老师,到中国好声音的导师”,无论身份怎么变,身上那股“学生气”和“烟火气”一直都在。他曾在节目里说:“我写歌从不追求‘流行’,只追求‘活过’。就像去者,十年后再听,我觉得它还是‘对的’——人这一辈子,不就是来来去去,最后留下点念想吗?”

这种“不对抗”的态度,反而让他的歌有了穿越时间的力量。现在的歌坛充斥着太多“快餐音乐”,旋律朗朗上口,歌词却像复制粘贴,听多了反而觉得“空”。可去者不一样,它像一棵老树,叶子会掉,但根深深扎在土里——你什么时候需要,它就在那儿,给你挡风遮雨。

四、为什么我们现在还需要去者?

2023年,有位00后up主把去者改编成纯音乐,放到B站上,播放量破了500万。评论区里,年轻人说:“原来老歌这么酷”“压力大的时候听这个,突然觉得没什么大不了”。这让人突然明白:好歌永远不会过时,因为它唱的是人类共通的情感——对失去的遗憾,对未知的迷茫,对生命的敬畏。

我们总在追逐“新潮”,却忘了有些“旧东西”里藏着最珍贵的东西。就像刘欢在去者里唱的:“漫漫路,途遥遥,烟渺渺。”人这一辈子,确实有很多求而不得,也有很多无可奈何。可正是这些“不完美”,才让我们的生命有了温度。

所以,下次觉得累了的时候,不妨听听这首歌。或许你会发现,刘欢唱的不是“去者”,而是我们每一个努力生活的人。毕竟,来时不易,去时也无须慌张——毕竟,这一辈子,能笑着走过,就够本了。