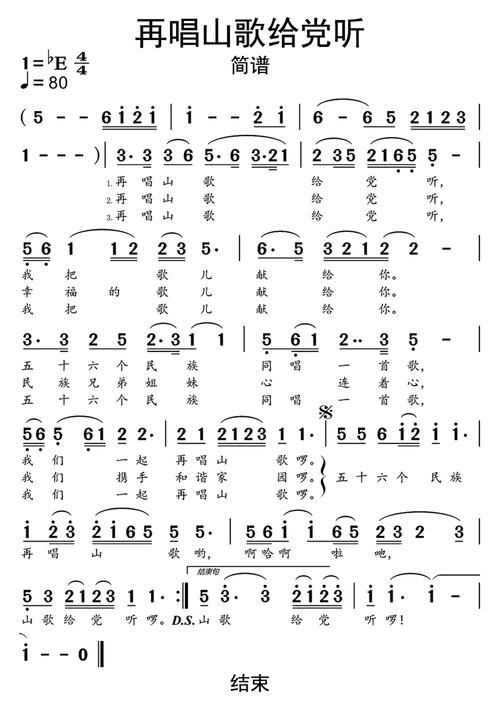

2023年那个春末的夜晚,央视某晚会现场,聚光灯缓缓亮起时,刘欢站在舞台中央。他没有像往常一样对着观众席鞠躬,只是轻轻闭了闭眼,指尖在麦克风上无意识地摩挲了两下——前奏一起,那熟悉的旋律像一股暖流突然涌入观众的耳朵:“再唱山歌给党听,我把党来比母亲……”

唱到“母亲只生了我的身,党的光辉照我心”时,他的声音微微发颤,高音区依旧饱满有力,却像裹了一层薄薄的雾。镜头扫过观众席,前排几位鬓角花白的老爷爷悄悄抹了抹眼角,后排的年轻人举起手机,屏幕的光亮里映着他们红红的眼眶。那一刻,全网都在问:为什么这首歌,几十年过去,依旧能让人瞬间破防?

一、它不是刻在课本里的“老歌”,是刻在几代人血脉里的“声音记忆”

很多人对山歌给党听的“初印象”,是小学音乐课本里黑白的老照片,或是爷爷奶奶家老式收音机里飘出的沙沙旋律。但这首歌的故事,要从1958年讲起。

当时,陕西农民姚立法在报纸上读到雷锋日记里“把一切献给党”的句子,心中涌起无限感慨,便结合陕北民歌的调子,写下了“唱山歌”的雏形。后来作曲朱践耳谱曲,歌唱家胡松华唱响,这首歌像长了翅膀,飞遍了大江南北。

刘欢第一次唱它,是1991年央视春晚。那时的他30岁,声音像被淬过火,高亢里带着青涩,却把“共产党辛劳为民族,共产党他一心救中国”唱得字字千钧。30多年后,他再唱这首歌,嗓音添了几分岁月的沉厚,可当“党的光辉照我心”的尾音在剧场里回荡时,台下60后、70后跟着哼,00后也跟着唱——旋律像一把钥匙,突然打开了时光的闸门。

“小时候听爷爷唱,他说是跟着部队打天下时学会的;现在我带儿子听,他指着电视里的刘欢说,‘爸爸,这个叔叔声音像大山。’”一位观众在微博上留言。原来,从火红的年代到奋进的新时代,这首歌从未老去,它只是换着方式,在每个中国人的生命里,写下对“党”最朴素的认知。

二、刘欢的演唱,从“技巧”到“共情”:他懂,这歌里装着“人”的故事

为什么刘欢唱山歌给党听总能“戳心”?圈内人常说:“刘欢的歌里,永远有‘人’。”

他的演唱从不是炫技的高音堆砌,而是把每个字都嚼碎了、揉透了,再唱进听者的心里。比如2018年庆祝改革开放40周年晚会,他穿着简单的黑西装,没有伴舞,没有华丽的舞台背景,就那么站着,像在和观众聊天。“再唱山歌给党听”,他唱得像陕北老农在山梁上吼,质朴却直击人心;到了“母亲只生了我的身”,声音突然放柔,像孩子趴在母亲耳边说悄悄话,句句都是对“母亲”(党)的依恋。

有次采访,刘欢被问:“唱这首歌时,你在想什么?”他说:“不唱具体的哪个人,就唱那些普通人的日子。是我见过的那些在田埂上挥汗如雨的农民,是工厂里加班加点的工人,是实验室里熬白了头的研究员——是他们让‘党’这个词,从歌词变成了活生生的日子。”

这话不假。2021年河南暴雨救灾直播中,刘欢临时清唱这首歌,没有伴奏,声音带着沙哑,却让无数网友泪目。那时他说:“党不是抽象的符号,是冲在救灾一线的消防员,是给灾民送热水的志愿者,是每一个‘把别人的事当自己事’的人。” 所以,当他再唱“党的光辉照我心”时,唱的不是口号,是这些具体的人、具体的事、具体的生活。

三、为什么“再唱山歌”?因为它唱的是中国人最底层的情感认同

有人说:“红色歌曲早就过时了。”可听过山歌给党听的人都知道,它从不是“过时”的歌,而是“历久弥新”的歌。

它的“新”,在每个时代有不同的注脚。50年代,它唱的是“翻身得解放”的喜悦;80年代,它唱的是“改革开放富起来”的振奋;今天,它唱的是“新时代强起来”的自豪。变的是时代背景,不变的是“党与人民心连心”的内核——这种情感,是中国人骨子里的认同。

就像刘欢在演唱会上常说的:“山歌不是什么‘高大上’的艺术,是老百姓对着大山喊,听见回声就不孤单。党,就是那个永远给我们回声的‘大山’。” 所以“再唱山歌”,不是刻意怀旧,而是想告诉年轻人:你们现在拥有的安稳日子、美好梦想,不是凭空掉下来的,是无数人唱着这样的歌,一步一个脚印干出来的。

就像有位网友评论的:“我女儿问我‘爸爸,为什么要党才能照我心?’我没讲大道理,给她看了刘欢唱的视频。她说‘爸爸,我好像懂了,就像老师教我们,要好好长大,让爸爸妈妈骄傲一样。’” 原来,最朴素的情感,从来不需要复杂的解释。

写在最后:歌还在唱,故事还在继续

最后一场演唱结束时,刘欢对着观众深深鞠了一躬,声音带着哽咽:“谢谢你们让这首歌活到今天。” 台下掌声雷动,经久不息。

是啊,从1958年到2023年,从陕北山坳到央视舞台,从黑白电视到手机直播,山歌给党听像一棵常青树,在每个春天里发芽。它唱的不是某个特定的年份,是中国人对“家”的珍视,对“国”的热爱,对“好日子”的感恩。

就像刘欢歌里唱的:“我把党来比母亲。” 党是什么?是洪水来时的堤坝,是地震中的帐篷,是脱贫路上的脚印,是抗疫前逆行的身影——是我们每个中国人生命里,那首永远唱不完的“山歌”。

下次当你听到这首歌时,不妨跟着哼两句。或许你会发现,让你眼眶湿润的,不是旋律,而是藏在旋律里的,那些属于我们共同的故事和记忆。