2023年的某个深夜,B站上突然多了一段不到3分钟的片段:没有歌词清唱,没有MV画面,只有一架斯坦威三角钢琴前,刘欢微皱着眉,指尖在黑白键上跳动的身影。背景里,隐约能听见编曲老师调整话筒的咳嗽声,混音软件波形图在屏幕边缘微微起伏。配文是:“当年录再唱山歌给党听伴奏,他盯着录音棚的吊灯,足足闭眼听了30秒才按下第一个音。”

这条视频没有营销号转发,没有热搜词条,却在24小时内被播放了200万次。评论区里,有人写下“小时候总觉得这伴奏比歌还好听”,有人留言“长大后才懂,刘欢的琴键里藏着我们都没说出口的‘党’是什么”。

一、不是“伴奏”,是写给土地的第二封信

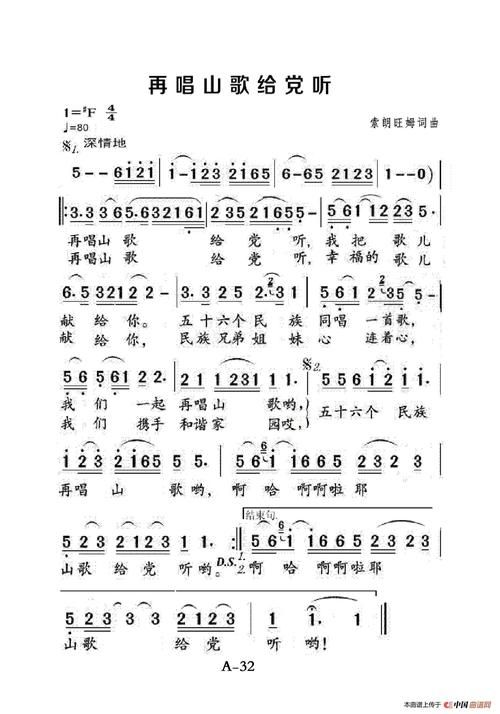

很多人第一次听再唱山歌给党听,是胡松华老师1964年在舞蹈史诗东方红里的原唱。高亢嘹亮的嗓音像陕北高原的风,直直钻进心里。可刘欢在1997年重新编曲的伴奏版本,却把这首歌从“赞歌”变成了“情书”。

当年找刘欢做编曲时,导演只提了句:“别弄得太‘大’了,要像山泉水,流进人心眼里。”他真就把钢琴搬进了北京的棚户区录音室。钢琴选了1950年代的旧琴,琴键有些松垮,反而弹出来有“沙沙”的颗粒感。弦乐没用大交响乐团,找了8个中央音乐学院的在校生,让他们拉完琴别急着走,对着麦克风咳嗽、换气,把这些“不完美”的呼吸声也录进音轨。

前奏一起,你甚至会意外——没有唢呐的激昂,没有锣鼓的热闹,只有左手几个简单的分解和弦,像山风吹过梯田。直到第二段主歌,大提琴才悄无声息地垫进来,像爷爷的手,轻轻拍在孩子背上。刘欢后来在采访里说:“山歌不是喊出来的,是揉出来的。陕北老乡唱山歌,气都沉在丹田里,伴奏就得跟着这口气走,不能抢。”

最绝的是间奏的即兴。原曲里间奏只有8小节,刘欢却让钢琴突然加快,像山涧里突然溅起的浪花,又猛地收住,留两秒空白,再让长笛吹出一段婉转的旋律——那是他在陕北采风时,听放羊的老汉哼的兰花花变调。“党不是挂在墙上的画,”他当时跟编曲团队说,“是老乡递过来的一碗热粥,是天边飘来的那朵云,得让伴奏跟着这些‘活’的东西走。”

二、为什么30年后,我们还在听他的“呼吸”?

有人说,刘欢的伴奏里藏着“时间”的味道。你去听1997年版的再唱山歌给党听,能听出录音棚窗外偶尔传来的汽车鸣笛,能听出他弹到高音区时,手指在琴键上滑动的微汗。这些“瑕疵”让音乐有了体温。

但更重要的,是他真的懂“党”对于普通人的意义。2008年汶川地震,他在灾区临时搭的舞台上唱这首歌,伴奏弹到一半,突然停下来哽咽:“我来四川采风时,老乡跟我说‘党来了,心就安了’。今天这琴声,替灾区老乡说句话吧。”那天没有交响乐,只有一把旧吉他,琴弦震得他手指发红,台下的救援队员却跟着旋律集体起立。

现在的音乐制作,讲究“分轨清晰”“每一个音符都在准点”。可刘欢的伴奏偏要“不完美”:弦乐故意调暗了些,像老照片的颗粒感;钢琴的低音区保留着踏板的延音,像老人睡前长长的叹息。他说:“经典不怕老,就怕被捧成博物馆里的标本。真正的经典,得能沾上我们吃饭的手味、出汗的额头味、摸着孩子头时的掌心味。”

三、我们怀念的,从来不是“伴奏”,是被忽略的“日常”

去年有次线下歌友会,一个00后女孩举着牌子问刘欢:“刘老师,现在年轻人都在听说唱、电子乐,您还愿意做这种‘老掉牙’的伴奏吗?”他笑着把谱子往谱架上按了按:“你爹妈谈恋爱那会儿,是不是总在广播里听见这首歌?现在你谈恋爱,说不定也想放给喜欢的人听。好的音乐就像传家宝,传的不是样式,是那股子‘过日子’的实在劲儿。”

你看,刘欢的伴奏里从没有“伟大”“崇高”这些大词。他只是用钢琴模仿山风穿过麦田的沙沙声,用弦乐模仿灶台上陶罐里咕嘟嘟的粥香,用那段突然加快的间奏模仿乡亲们见到亲人时的奔跑脚步。党,从来不是抽象的符号,是田埂上递过来的那双沾泥的手,是夜校里点亮的煤油灯,是疫情时社区门口那句“我守着,你放心”。

所以深夜刷到那段30秒的钢琴片段时,我们会忍不住停下来。我们怀念的哪里是什么伴奏?是那个相信“平凡里有真善美”的年代,是那个觉得“党就该是身边人”的真心,是那个愿意把山揉进琴键,把情唱进呼吸的自己。

就像刘欢在谱子最后写的:“山还在那儿,歌还在唱,党,就是我们脚下的土地,永远温着。”