2022年2月4日,鸟巢的雪花状主火炬台在夜色中亮起,张艺谋导演用“一朵雪花的故事”写完了冬奥开幕式的结尾。但直到现在,很多人脑海中挥之不去的,还是刘欢唱我和我的祖国时,那个从观众席缓缓走来的红衣小女孩——她手里提着一盏小小的灯笼,像一团跳动的火,穿过漫天“飞雪”,走到刘欢面前。

你有没有想过,刘欢当时在和她说什么?那盏灯笼,又究竟在和谁“对话”?

一、1分12秒,从“合唱”到“两个人的重唱”

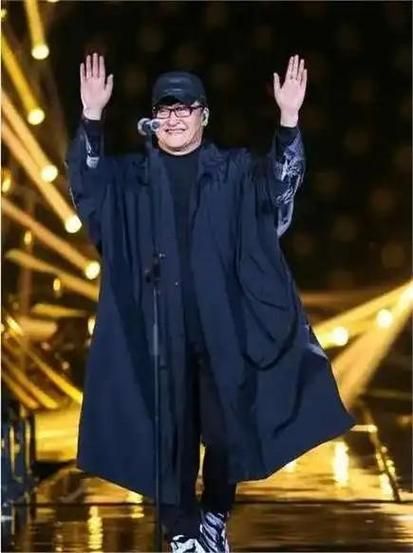

直播镜头给到刘欢时,他正站在舞台中央,声音依旧是标志性的醇厚。“我和我的祖国,一刻也不能分割”,前奏一起,全场观众跟着轻轻哼唱。但当唱到“我歌唱每一座高山,我歌唱每一条河”时,舞台左侧的观众席突然亮起一束追光——一个扎着羊角辫、穿红色连衣裙的小女孩,提着一盏圆圆的灯笼,一步一步朝他走来。

她的脚步很慢,像怕惊扰了什么;刘欢也蹲下身,放慢了演唱的节奏,眼睛一直看着她。两人隔着一两米的距离,没有说话,但你看他微微前倾的身体,看她把灯笼轻轻举高时的认真,像极了一场无声的“二重唱”。

后来我总回放这段视频:第1分12秒,灯笼的光映在刘欢的笑脸上,他说“我亲爱的祖国”,眼神恰好落向小女孩的方向——那一刻,哪里是“演唱”,分明是两个“我”在和“祖国”说话啊。

二、那个叫赵珺延的小姑娘,为什么要提灯笼?

很多人好奇,这个小女孩是谁?为什么是她?

后来我在北京冬奥组委的采访中找到了答案:她叫赵珺延,当时是北京市海淀区实验小学五年级的学生,8岁开始学民族舞,选拔时被导演组一眼相中。“不是因为舞蹈跳得多好,”张艺谋后来在开讲啦里说,“是她眼睛里的光,像小时候的我们,看到灯笼就兴奋的样子。”

灯笼是特意设计的。导演组说,要做一个“有温度的传承”:刘欢代表着“我们这一代”对祖国的深情,而小女孩带着“下一代”的纯真走来,灯笼是连接他们的“信物”。“你看那灯笼,”道具组老师说,“外面是红色,象征中国;里面是暖光灯,象征希望;提灯的手,是‘过去’和‘未来’的交接。”

原来,刘欢不是在和某一个人“说话”,他是在和“未来”对话。

我曾问过珺延:“当时走到刘欢叔叔面前,你最想说什么?”她歪着头笑:“我想说,灯笼里的光,和我心里的光,一样亮。”

三、从“独唱”到“和声”,刘欢藏了十年的巧思

其实,这已经不是刘欢第一次“和祖国对话”了。

2012年伦敦奥运会闭幕式上,他领唱难忘今宵,镜头扫过观众席,不同肤色的观众跟着唱;2021年建党百年庆典,他又唱了我和我的祖国,背景是天安门广场上万人的合唱。但这一次,他想“换种方式”。

“以前是‘我’唱给‘祖国’听,这次我想让‘我和祖国’,变成‘我和你和祖国’。”刘欢在一次采访中说,“那个小女孩,不是‘道具’,是‘主角’。你看她提灯笼的样子,像不像小时候举着五星红旗的自己?”

所以当珺延走过来时,他蹲下了身。这个动作,他后来解释:“不是刻意设计,是本能。我想和她平视,就像和‘过去的自己’平视一样。”

那一刻,舞台上的“高音之王”和台下的小学生,完成了最动人的和声。刘欢的声音是“根”,深沉厚重;珺延的脚步是“叶”,轻盈向上——根扎在祖国的土壤里,叶才能向着光生长啊。

四、那盏灯笼,照见了所有中国人的“浪漫”

现在再看那段1分12秒的画面,突然懂了什么叫“中国式浪漫”。

没有华丽的特效,没有煽情的台词,只有一个老人和一个小女孩,一盏灯笼,一首歌。但你看:刘欢唱到“浪是海的赤子,海是那浪的依托”时,珺延轻轻晃了晃灯笼,像海浪在翻涌;唱到“每当大海在微笑,我就是笑的漩涡”时,刘欢的眼睛弯成了月牙,像漩涡里盛着星光。

这不是“表演”,是两个中国人,用最朴素的方式,在和“祖国”聊天。

后来我知道,那盏灯笼现在被收藏在国家博物馆,标签上写着:“我和我的祖国,一刻也不能分割——对话的瞬间,是时代最美的和声。”

所以再回开头的问题:刘欢手里的小灯笼,究竟在和谁“说悄悄话”?

是在和“过去的自己”说:“你看,当年的梦想,灯笼里的光,都实现了。”

是在和“未来的孩子”说:“往前走,灯笼给你照着路,祖国陪你长大。”

更是在和“每一个中国人”说:“我们和祖国,从来都是‘我中有你,你中有我’啊。”

这才是冬奥开幕式最动人的“彩蛋”——原来所谓的“浪漫”,从来不是宏大叙事,而是藏在蹲下身来的平视里,藏在晃了晃灯笼的默契里,藏在“我和你”,和“祖国”,一刻也不能分割的,心跳声里。