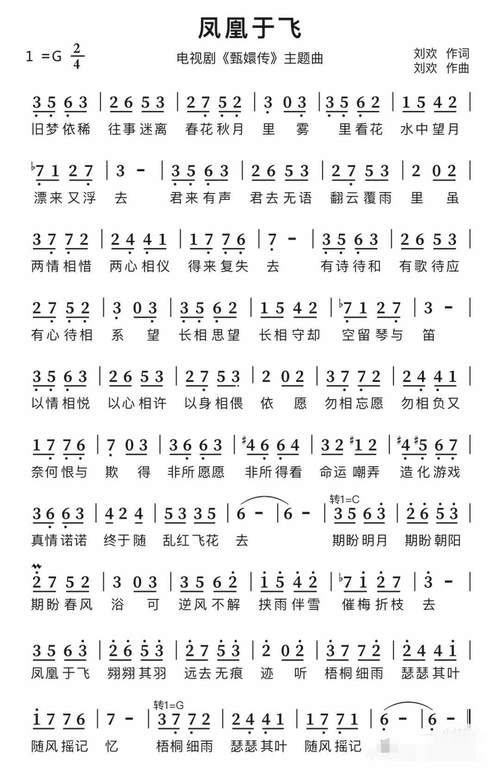

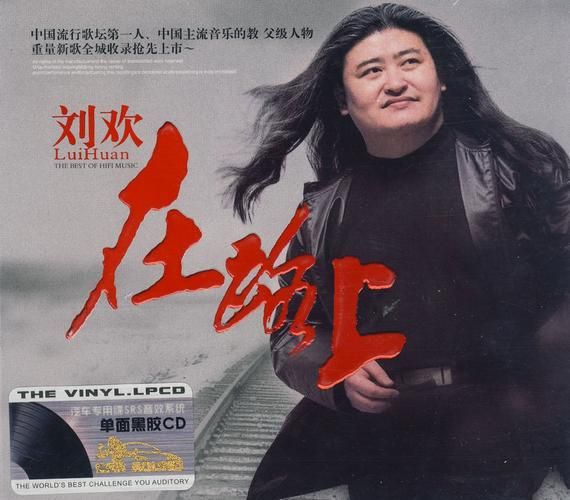

“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”,前奏一起,仿佛有人瞬间按下了时光的回放键。80年代末的电视机里,便衣警察里李东升在雨中奔跑的身影模糊又清晰,而刘欢那带着刀锋般穿透力的嗓音,就这么劈开了三十年的岁月,至今还在很多人的耳边回响。这首歌凭什么能“唱不衰”?是歌词的力道,还是刘欢的演绎里藏着某种只有成年人才能懂的生命重量?

先说个有意思的细节:当年刘欢录制这首歌时,其实并不知道它会成为“现象级”。他只觉得这首歌“不一般”——歌词没有儿女情长,全是“血与火”的淬炼,“男儿何不带吴钩,收取关山五十州”的少年气裹着成年人的担当,像把出鞘的剑,既有锋芒又有重量。当时流行乐坛多是甜腻的港台风、柔美的抒情曲,突然来这么一首“硬核”的主题曲,连录音师都觉得“这声音会不会太冲了?”可刘欢坚持要唱出“从喉咙里硬生生撞出来的感觉”,他说:“便衣警察的日子,哪有那么多温柔?就是要在风雨里滚,在泥地里爬,得让声音里有土腥味,有汗味,有那股子不服输的劲儿。”

这种“不讨巧”的真实感,恰恰成了它最戳人的地方。刘欢的嗓子,从来不是“漂亮”的类型——高音不飘,低音不沉,像陈年的老酒,初听觉得烈,细品才知后劲足。在“金色盾牌,热血铸就”那一句,他没用华丽的转音,就是干干净净地拔上去,像警察把警徽按在胸前时那一下笃定的用力;到了“承载着使命,生命在轮回”时,声音又突然沉下来,带着岁月的沟壑,仿佛在说:这使命不是口号,是用无数个平凡日夜熬出来的重量。后来无数翻唱版本,要么学他的高音却丢了骨子里的“韧”,要么软了喉舌,没了那股“搏激流”的狠劲儿,怎么都比不上原版的“带劲儿”。

说到底,这首歌能火三十年,从来不是“怀旧”两个字就能概括的。听它长大的70后说:“一听到就想起小时候守着电视机看便衣警察,爸爸说‘这才是真爷们儿’”;80后觉得:“高考那年,这首歌给了我‘咬咬牙就过去了’的勇气”;90后刷到短视频,配着这首歌的画面,有人说“原来我们今天说的‘逆行者’,三十年前就有歌在唱他们了”;就连00后,也会在某天加班深夜听到这首歌,突然觉得“好像懂了什么是‘风雨里走’”。它从不是一首只属于特定时代的歌,而是把一代代人对“责任”“热血”“坚韧”的理解,都揉进了旋律里——当你觉得撑不下去时,它会轻轻拍着你的肩膀说:“几度风雨都过来了,这次也一样。”

现在回头听,刘欢版的几度风雨几度春秋,早不是一首简单的“电视剧主题曲”。它像一块时光的琥珀,封存着80年代的理想主义,也像一面镜子,照见了每个普通人在生活里“搏激流”的样子。难怪有人说:“有些歌会过时,有些歌会变成‘心口的朱砂痣’——刘欢的这首,就是后者。”毕竟,能唱透人心的,从来不是技巧,而是那份把“平凡人的不凡”唱进骨子里的真诚。