从“少年壮志”到“不老传奇”:他用30年证明,好歌会说话

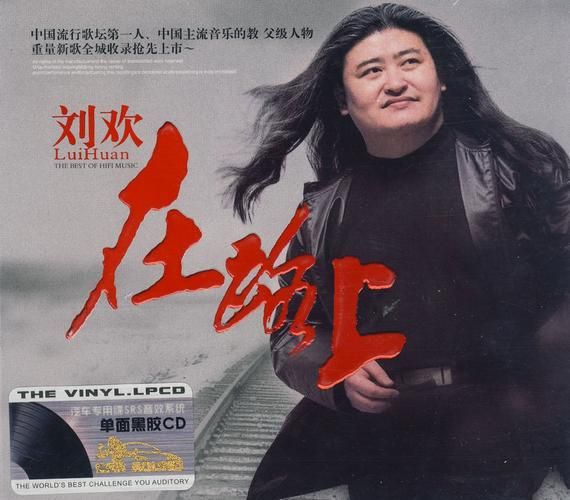

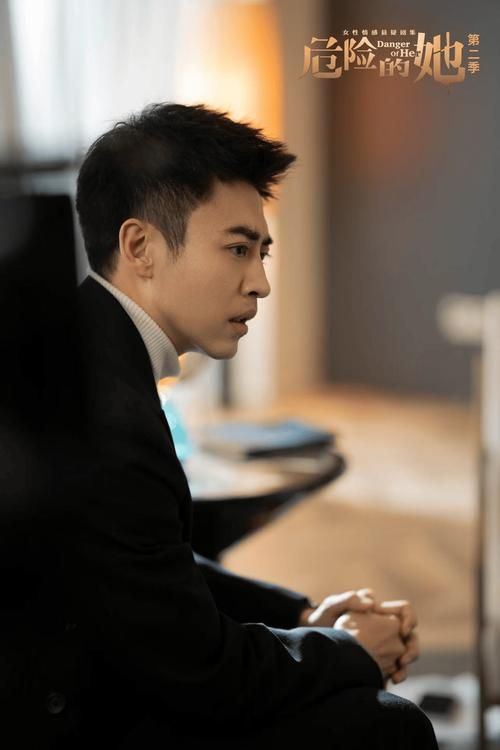

提到刘欢,很多人的记忆还停在90年代——那时候的北京火车站,音像店里循环播放着他的少年壮志不言愁,年轻歌手站在台上,黑色西装、浓密卷发,眼神里有股不服输的劲儿。谁能想到,这个从中央音乐学院毕业的“音乐书生”,后来会成为华语乐坛绕不开的丰碑?

1987年,电视剧便衣警察找上门来,导演希望写一首“有力量、有血性”的主题曲。刘欢抱着吉他试了几个晚上,旋律里既没有华丽的转音,也没有刻意的煽情,就是一句“几度风雨几度春秋,风霜雪雨博激流”,却唱出了整整一代人的青春热血。那首歌后来火了,火到几十年后,消防员出警时还会哼唱,企业家演讲时引用,成了刻在中国人DNA里的“奋斗之歌”。

但刘欢从没被“热血”标签困住。1990年,他抱着吉他坐在央视春晚的舞台上,轻轻地弹唱弯弯的月亮——第一次,有人把江南水乡的婉约、游子的乡愁,用流行音乐的语汇写得那么细腻。“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥……”没有高音炫技,却让无数人听着听着就红了眼眶。这首歌后来拿到了“中国十大金曲奖”,评委评价:“刘欢让中国的流行歌有了‘诗’的味道。”

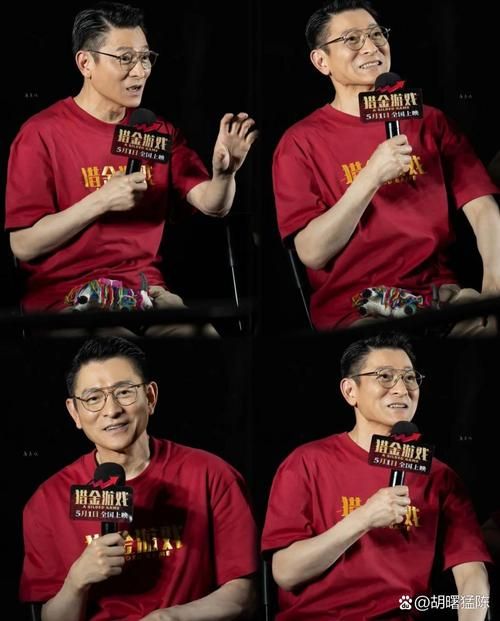

“我不上综艺,因为怕辜负了‘歌手’这两个字”

这些年,娱乐圈总爱讨论一个话题:“为什么刘欢很少上综艺了?”

2012年,他接下中国好声音导师邀请,很多人以为他会像其他导师一样,搞话题、拼流量,结果第一节课就“泼了冷水”:“你们别光想着怎么赢,得先想怎么把歌唱到人心里去。”选学员时,一个年轻歌手飙高音炫技,他直接打断:“技巧是衣服,别光顾着打扮衣服,里面的‘人’在哪儿?”那季节目,他用“刘欢式点评”圈了无数路人粉——不拉帮结派,不刻意煽情,只聊音乐的本真。

后来有导演找他上真人秀,开价高到“数不清零”,他却拒绝了。“我现在有时间,要么去给学生上课,要么录几首自己想唱的歌。”在一次采访里,他摸着啤酒肚笑着说,“你看我这肚子,上综艺得先减肥,不如在家弹弹吉他,写写歌自在。”

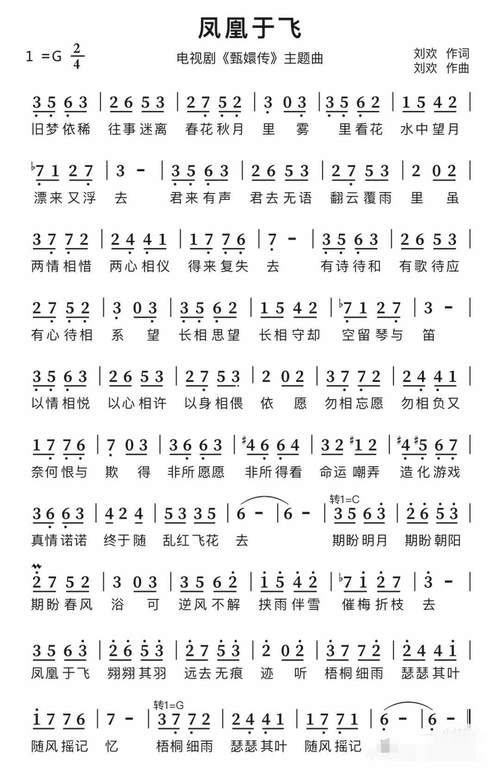

更“倔”的是他对商业演出的态度。2018年,某平台开出天价邀请他唱网络热歌,他直接回应:“我把流行乐带上了更高的台阶,不能让它再‘掉下来’。”这些年,他拒绝了太多“快餐式”邀约,却坚持为甄嬛传琅琊榜这样的好剧配乐——凤凰于飞里,“旧王堂前燕,新飞入人家”的唱腔,被网友称为“古装剧主题曲的天花板”。

“发福又如何?我的嗓音还在,就够了”

这些年,刘欢的外形总被拿来调侃——“发福得认不出了”“发际线比歌词还密集”。去年有网友翻出他早年的演出视频,对比现在的照片,留言“岁月是把杀猪刀”。

可刘欢自己从不在意。有次采访,记者问他“身材管理”,他大笑着说:“我今年60多了,女儿都上大学了,还跟20多岁小伙子比什么?再说了,唱歌靠的是肺活量,不是腹肌。”他甚至在社交平台晒出自己的“健身日常”——不是跑步撸铁,而是抱着孙子孙女在公园散步,“陪娃长大,比啥都强”。

难得的是,他从不回避“老”这个话题。2023年,他罕见地发了一条动态,配文:“60岁,终于敢唱年轻时不敢唱的歌了。”下面有网友问:“敢唱的歌是什么?”他回:“就是那种不用想着技巧,不用怕跑调,想怎么唱就怎么唱的歌。”原来,这些年他一直偷偷练“减龄唱法”——少用强混声,多用气声,让歌声像老酒一样,越品越有味。

“比流量更珍贵的,是让好歌“活”下去”

现在的娱乐圈,流量明星一天能上8个热搜,新歌发完连歌词都没人细听,可刘欢始终在“逆行”——他成立音乐公益基金会,帮贫困山区的孩子学乐器;他带着学生去乡下采风,把老艺人的山歌改编成流行歌曲;甚至有次在直播间,他连麦一个翻唱他歌的年轻人,听完直接说:“你比我当年唱得有感情,这首歌‘送’给你了!”

有人说他“太较真”,可他总说:“歌手这行,就像老师,你站得高,就得让学生站得更高。”去年,他翻唱了自己30年前的千万次的问,新版本里加了段童声合唱,网友瞬间破防:“原来好歌真的会‘长大’,跟着我们一起变老。”

写到这里,忽然明白刘欢为什么“隐身”了——他不是消失了,而是把时间都给了音乐本身。在这个快餐时代,他像一棵老树,不争不抢,却默默长出了参天的绿荫。下次再听到弯弯的月亮的前奏,你不妨闭上眼睛——那旋律里,藏着一个音乐人一辈子的坚守,也藏着我们对“真正的好歌”最深的期待。

这世上,从不缺昙花一现的明星,缺的,是刘欢这样“把歌唱到人心里去”的歌者。