凌晨三点,老式收音机里突然飘来“当初的愿望实现了吗?事到如今只好祭奠吗?”——这首歌一响,多少人突然坐直了身子?是刘欢的从哪开始,是刻在一代人骨子里的旋律。但你真的数得清,这位“内地乐坛定海神针”的歌单里,藏着多少国民级的“神作”吗?

1. 千万次的问:90年代“洗脑神曲”,竟来自一部“引进剧”?

1993年,北京人在纽约火遍大江南北,可比起剧情,更多人记住的是刘欢唱的那句“千万次地问,你到底在哪儿”。当时多少人守着电视机,等片尾曲一响就赶紧按下录音机?这歌的“魔性”程度,放在今天比短视频神曲还上头——你敢信?当年街头小卖部的喇叭、公交车的广播循环的,都是刘欢的“沧桑嗓”。

其实这首歌的创作故事更绝:作曲人肖白本来想让刘欢唱得“洋气点”,结果他一开口,直接把中国人的乡愁和迷茫唱进了骨头缝里。后来有人统计过,千万次的问是90年代KTV点播率最高的外语片主题曲,可这明明是彻头彻尾的“中国情绪”。

2. 好汉歌:一首歌养活了多少“综艺节目”?

“大河向东流哇,天上的星星参北斗!”——现在打开短视频,还时不时会刷到网友用好汉歌BGM拍“梁山好汉模仿秀”。但这歌当年,其实是为水浒传量身定做的。刘欢写曲时琢磨:“水浒里的好汉,得有粗粝的豪气,但不能失了人情味儿”,所以他用民间小调的旋律打底,加上摇滚的爆发力,结果唱成了“全国大合唱”。

更绝的是,这歌火了28年,至今还是各大综艺的“救场神器”:从歌手到经典咏流传,多少歌手翻唱它,最后都被观众吐槽“不如刘欢一句‘嘿咻咻’”。你有没有想过?为什么这首歌怎么听都听不腻?大概因为刘欢把“江湖气”唱成了每个人的“心头火”。

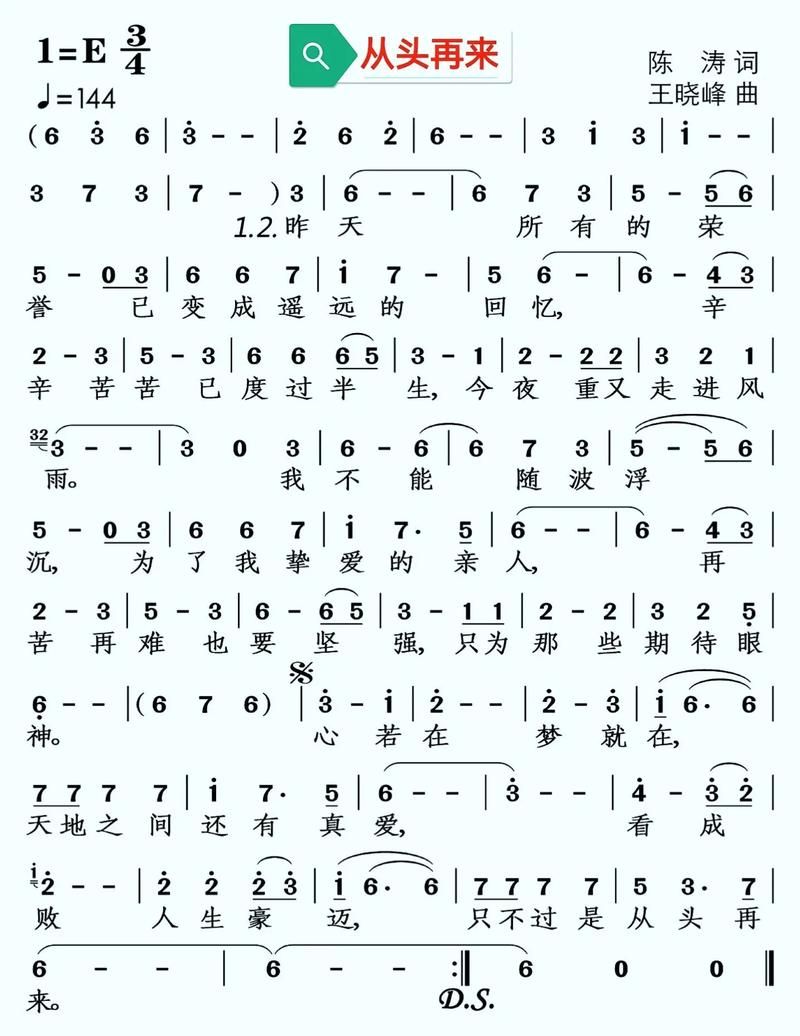

3. 从头再来:下岗潮里的“国民强心剂”,现在听还会眼红?

2000年前后,国企改革浪潮下,多少下岗工人背着行囊站在街头,收音机里突然传来刘欢的声音:“心若在梦就在,天地之间还有真爱”。这首歌从头再来,成了那个年代最硬的“精神燃料”。

有纪录片拍过:当时工厂的大喇叭里天天放这首歌,工人们一边流眼泪一边跟着哼。后来刘欢在采访里说:“我唱的时候就想,这些普通人的生活比歌词难多了,我得让他们听出‘日子还能过下去’的劲儿。”现在再听那句“看成败人生豪迈只不过是从头再来”,是不是突然懂了?什么是“用歌声撑起一个时代”?

4. 弯弯的月亮:不是他写的,却被他唱成了“城市名片”

提到广东歌,很多人想到 Beyond,但你听陈慧娴的千千阙歌时,有没有觉得刘欢的版本多了一股“珠江边的凉风”?1990年,他唱的弯弯的月亮原作者是李海鹰,可刘欢用“烟嗓”里的温柔,把“童年的阿娇摇着船”唱成了一代人的“故乡记忆”。

当年这首歌在香港发行时,外媒都惊了:“内地的流行音乐,怎么可以这样有画面感?”后来刘欢开玩笑说:“我小时候在北京胡同里看月亮,总觉得月亮是‘弯’的,可能南方的水汽,让我唱出了更湿润的故乡。”

5. 和韩红的醒来:两尊“大神”合唱,居然是公益歌曲?

2008年汶川地震后,刘欢和韩红合作了醒来,没有炫技,没有高音,只有两个人和着钢琴声唱:“黑夜已过去,黎明已到来。”这首歌没上任何榜单,却成了多少人手机里的“单曲循环”——因为你能听出,那是两个用歌声传递力量的“音乐人”最真诚的对话。

后来才知道,刘欢为了这首歌推掉了三个商演,他说:“比起钱,他们更需要听到‘希望’。”

除了这些,他还有多少“宝藏单”?

如果你以为刘欢只有“神曲”,那就小看他了:凤凰于飞里他考究戏曲唱腔,把流行歌唱成了“古风鼻祖”;天地在我心是92年宝莲灯主题曲,现在听比很多动漫主题曲还“带感”;甚至他给智力世纪唱的主题曲,都能在B站被年轻人翻出来“考古”:“原来宝藏歌手早就存在了!”

为什么他的歌,能“火一代”又“传一代”?

有人统计过,刘欢的经典作品里,80%是影视主题曲,剩下20%是公益或公益性质的歌。他不炒作,不参加综艺,甚至20年没发过专辑——但只要他的歌一响,你还是能跟着哼。

大概因为他的歌里有“真”:对时代的真,对情感真,对音乐的真。就像他自己说的:“歌不是炫技的工具,是把人心唱给人听。”

所以回到开头的问题:刘欢的歌有哪些?或许清单能列三页纸,但你记住的,从来不是歌名,而是某个傍晚放学路上听的弯弯的月亮,是某个加班深夜里循环的从头再来,是某个人生十字路口突然响起的千万次的问。

他的歌啊,早就不只是歌了——是我们这代人的“人生配乐”,是刻在DNA里的“时代声音”。

那问题来了:你手机里,存着刘欢的哪首歌?现在,去听一遍吧。