每次手机随机播放到这首歌,我总会不自觉地停下来——不是刘欢的嗓音有多惊艳(当然惊艳),是那铺在旋律底下的伴奏,像一双藏着故事的手,轻轻攥住了心脏。明明只是简单的乐器组合,却把“情深缘浅”四个字,磨进了每一音符里。

你说它特别在哪儿?是开篇那段古筝的轮指?像雨滴敲在青瓦上,一声声把人拽进民国烟雨里;还是中间大提琴的呜咽?裹着西洋乐器的质感,偏又透着东方韵味的悲凉。其实真正厉害的,是这伴奏“藏”的功夫——它从不用花哨的技巧抢戏,却恰到好处地把刘欢的声音托起来,像凤凰的翅膀,越飞越有力量。

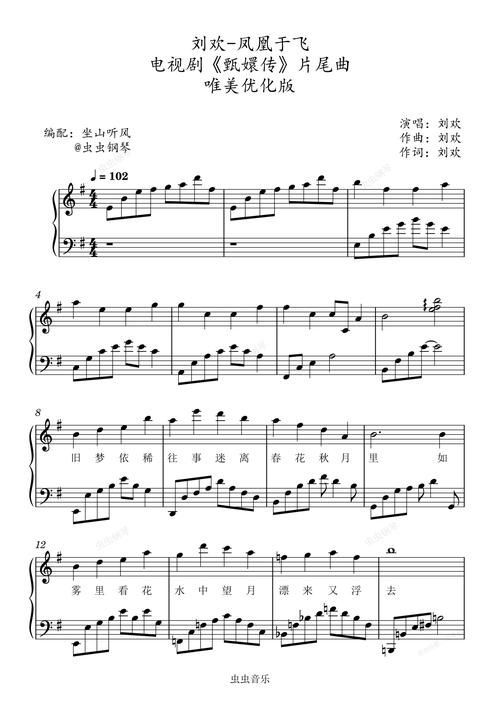

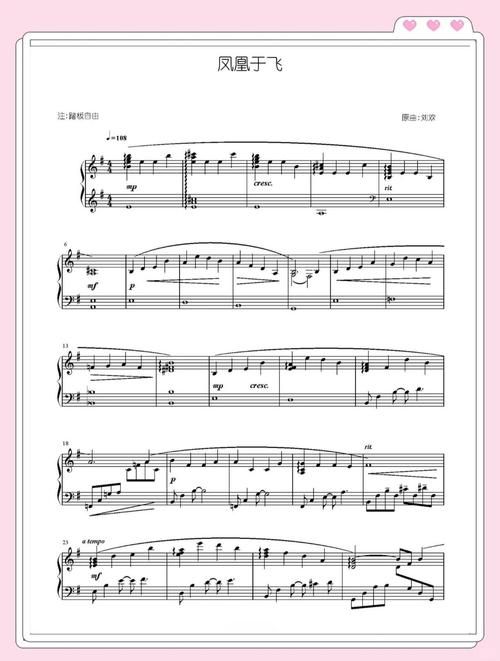

你仔细听会发现,前奏古筝扫过时,有一个极细微的滑音,像是绣花针挑在绸缎上,又麻又疼。这是编曲家捞仔特意加的“小心思”——他曾说,这首歌不能太“满”,得留白给刘欢的嗓子讲故事。所以主歌时,伴奏几乎是“收敛”的:钢琴只敢用单音试探,低音提琴藏在最底下,像不敢惊扰的叹息。直到副歌“我心怀惆怅,看江水滔滔”那句,弦乐猛地扬起来,像江水漫过堤坝,刘欢的声音才跟着“破”出来,那股憋着的委屈、不甘,全跟着乐器的共鸣砸进耳朵里。

更绝的是它对传统乐器的运用。二胡在这首歌里从没拉过“悲悲切切”的调子,反而用了顿弓,像哽咽着打拍子;笛声也只有短短几个音,却像从老电影里飘出来的,隔着几十年时光跟你招手。有人说这是“复古”,其实不对——它是把老乐器的魂儿,装进了现代编曲的骨架里。就像刘欢的唱法,美声的底子,唱出来的却是“人话”,是百姓心里都懂的那股子情意。

有人翻唱过这首歌,伴奏换了更流行的电子音色,听起来却像给古画涂了唇釉——艳艳的,就是不对味儿。为什么?因为刘欢的凤凰于飞伴奏,早不是“背景板”。它和刘欢的嗓子是“共生”的:他唱“旧梦依稀,往事迷离”,伴奏就跟着“抖”一下,像回忆突然颤了颤;他唱“山水一程,三生有幸”,弦乐又突然温顺下来,像轻抚过对方的旧衣角。这种“你中有我,我中有你”的默契,换了谁,都复制不来。

说真的,现在能让人循环伴奏的歌不多了。太多歌的伴奏靠堆砌乐器、靠强节奏抓耳,听过就忘。可刘欢这个版本,你闭上眼能看见:老上海的雨巷,穿旗袍的女子倚着门框,手里捻着绢子,远处传来留声机的嗡鸣,而江水,一直这么滔滔地流着……

你说,好的伴奏是不是这样?它从不用力过猛,却能在你心里种片天,让你每次听,都觉得——啊,凤凰真的,又飞了一回。