在华语乐坛的璀璨星空里,刘德华、刘欢、张学友如同三颗最耀眼的恒星,各自闪耀着无可替代的光芒。当他们的声音在同一个舞台交织,那必定是足以载入史册的封神时刻。然而令人惊讶的是,这三位天王级的巨星,真正意义的同台合唱,似乎只有1988年央视春晚那一次。为什么看似“强强联手”的顶级组合,合作机会如此稀少?这背后,正是他们对音乐本质的深刻理解与各自坚持的必然结果。

三位巨星,三种灵魂,一个舞台的奇妙碰撞

真正理解这三位巨星的人都知道,他们的音乐内核是截然不同的:

刘德华:顶流偶像与音乐匠人的双重身份。华仔的舞台魅力是现象级的,他的演唱会是视觉与听觉的盛宴。然而,他同时是极其严谨的音乐人。他对作品的要求极高,无论是录音还是现场,完美主义是他的标签。这种对偶像形象的珍视与对专业细节的执着,无形中为他与其他巨星的深度合作设置了高门槛。

张学友:歌神级的舞台掌控者与情感大师。学友的歌声被誉为“会讲故事”,他对情感的拿捏、对舞台的掌控力登峰造极。他的现场演唱会不仅考验演唱技巧,更是持续数小时的情感马拉松。学友曾说,他的演唱会最重要的就是歌迷的沉浸感,任何外部干扰都可能破坏这种氛围。这种对“完美体验”的极致追求,让他对大型拼盘性质的合唱活动天然保持距离。

刘欢:殿堂级艺术家与音乐智者。刘欢的醇厚嗓音与深刻人文关怀,让他成为音乐界的“定海神针”。他的作品往往具有史诗感和思想深度。作为音乐学院的教授,他对音乐的理解是学院派与创造性的结合。刘欢更享受在属于自己艺术框架内的创作与表达,大型拼盘式的合作或许难以满足他对艺术纯粹性的期待。

稀缺的碰撞:1988春晚为何成为绝响?

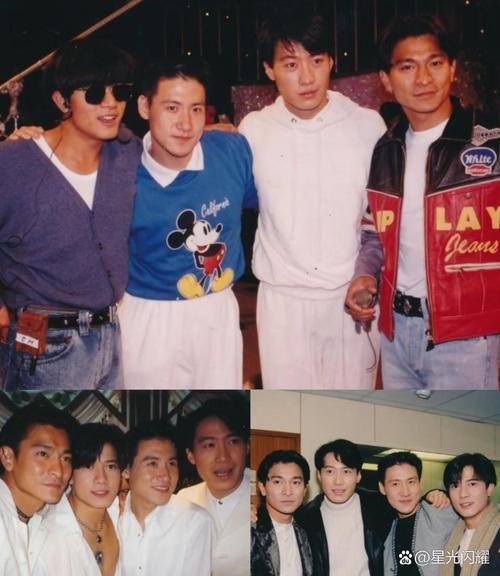

回溯历史,1988年央视春晚,三位青年俊杰共同演唱了大地飞歌,成为华语乐坛最珍贵的影像之一。那一次的合作之所以成为传奇,首先源于时代背景——彼时歌坛资源相对集中,大型晚会是展示才华的重要舞台。更重要的是,那时的他们,都处于事业上升期,对合作充满热情与开放心态,尚未各自形成现在这样难以撼动的“独尊”地位。那一次同台,是时代机遇、个人状态与音乐氛围共同作用的结果,其珍贵性愈发凸显。

各自为王,才是对音乐最大的尊重

三人合作稀少的核心原因,并非关系淡漠或能力不足,恰恰相反,是源于他们对音乐本身最深沉的敬畏与热爱:

守护个人艺术疆域的完整性:每一位巨星都拥有极其鲜明且成熟的个人风格与庞大的代表作体系。他们的演唱会、专辑,是精心构建的“音乐世界”。强行将三个风格迥异的世界拼接在一个舞台上,稍有不慎就可能消解各自最独特的魅力。与其“合唱一曲”,不如各自“开宗立派”。

对“品质”与“纯粹性”的终极追求:从选曲、编排到排练、呈现,顶级巨星对每个环节都有极高的标准和掌控欲。刘欢可能更关注音乐的艺术表达和思想深度;张学友则执着于情感传递的准确性和舞台呈现的完美性;刘德华则需兼顾偶像效应与音乐本身的质感。要同时满足三人对“完美”的定义,协调成本之高、难度之大,堪比“三龙治水”。

创造力的稀缺性与聚焦点:真正的音乐创作需要高度专注。三位巨星在各自的领域都持续产出着影响深远的作品。与其将精力耗费在复杂的磨合与妥协上,不如将全部能量投入到最能代表自我、最能打动听众的独属于“我”的音乐表达中。对创作者而言,这或许才是对音乐、对歌迷更深情的交代。

“合唱”的最高境界,是灵魂的共鸣而非声音的叠加

当我们再思考“为什么三顶流只合作过一次?”时,答案或许已经清晰。真正的音乐巨匠,其价值不仅在于响亮的名字或震撼的嗓音,更在于他们对艺术本质的坚守、对个人风格的极致追求、以及对听众负责的纯粹态度。刘德华的严谨、张学友的深情、刘欢的深邃,如同三条奔涌向前的壮阔河流,各自在不同航道激荡出最澎湃的浪花,共同滋养着华语音乐的大海。

偶尔的交汇,如同1988年的春晚夜,是时代赠予的珍贵礼物,足以温暖几代乐迷的记忆。而各自在巅峰领域的持续深耕与闪耀,才是他们作为“天王”存在的真正意义。当刘德华在唱着冰雨的雨夜,张学友在饿狼传说的舞台上,刘欢在好汉歌的豪迈中——他们每一次的独唱,何尝不是一场献给无数心灵的顶级“合唱”?这或许才是对“歌坛封神”最深刻的诠释:真正的巨星,不需要靠合唱证明彼此的光芒,因为他们各自站立的舞台,早已照亮了整个时代。