咱们聊起刘欢,脑子里先蹦出来的多半是“华语乐坛常青树”“好汉歌里吼一声‘大河向东’的豪迈”这些标签。但你有没有想过,当这位舞台上光芒万丈的歌王,褪下聚光灯,他的“家园”二字,藏着多少我们没细品的故事?

第一重家园:天津胡同里的“淘气包”与音乐的启蒙

刘欢的“家园”起点,在天津五大道旁那些爬满青砖绿瓦的胡同里。他总说自己是“胡同里长大的孩子”,小时候最爱蹲在邻居大爷家的收音机前听南泥湾,跟着学戏词,用搪瓷缸子敲着拍子吼得满脸通红。这种市井烟火气,早早在他心里种下了音乐的根——不是学院派的严苛,是“老百姓听得懂、跟着哼”的朴素追求。

有次他回天津拍纪录片,特意绕回老胡同。站在小时候爬过的槐树下,指着斑驳的墙面笑着说:“以前这儿谁家做饭香,谁家吵架嗓门大,我都记得。这就是我的‘第一声部’,没有这些,我的歌就没那么‘带劲’。”你看,真正的家园从不是冰冷的建筑,是那些刻在骨子里的熟悉味道,是让你一闭眼就能听见的声音。

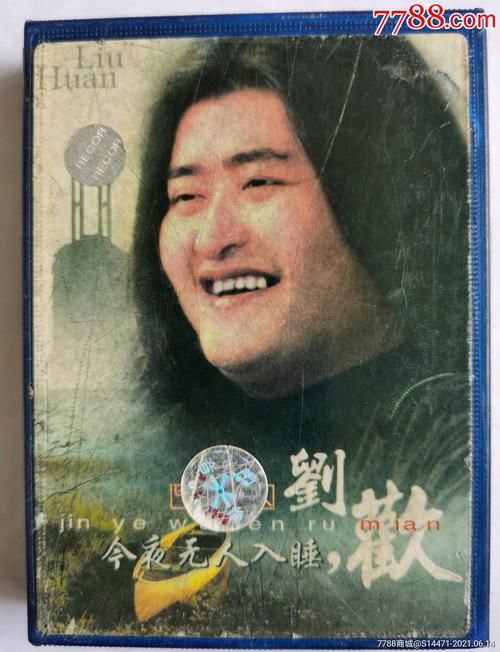

第二重家园:旋律里的“人生路”与听众的共鸣

如果说故乡是地理坐标,那刘欢的旋律,早成了无数人的精神家园。从弯弯的月亮里对故土的温柔凝望,到从头再来里给下岗工人的一碗“热汤”,再到我和你里向世界展开的中国画卷,他的歌从不是“孤芳自赏”的艺术,而是“把人心唱给你听”的真诚。

他总说:“我的歌是为普通人写的,他们在歌里能找到自己,那就是我的‘家’。”还记得疫情期间,他在家里弹着吉他唱让世界充满爱,画面里有点花白的头发、有点沙哑的嗓音,却让无数人红了眼眶。有观众留言:“那天哭着听完,觉得不是刘欢在唱歌,是我的家园在抱我。”——当音乐能穿透屏幕传递温度,当旋律能成为千万人的情感避风港,这方“家园”,早已超越了舞台,长在了每个人的心里。

第三重家园:责任里的“守灯人”与家国大义

舞台下的刘欢,像个“沉默的守灯人”。2010年做“音乐教育项目”时,他跑到贵州山里,看到孩子们踩着泥路上学,就把手风琴和乐谱搬进教室,一句一句教他们唱送别”;去年河南暴雨,他悄悄捐了款,转头又忙着帮公益项目招募老师。有人问他:“您都功成名就了,何必这么拼?”他总摆摆手:“家园是什么?不只是自己的小家,是这片土地上需要光的角落,我多照一寸,就多一寸暖。”

更少人知道,他多年受听障困扰,几乎听不见自己的高音,却依然坚持在舞台和讲台上传递音乐的力量。“我的家园里,不能没有声音。只要还有一个年轻人因为我爱上音乐,就值得。”这话听着平淡,却比任何豪言壮语都有分量——真正的家园守护,从不是口号,是把“大家”装进心里的担当。

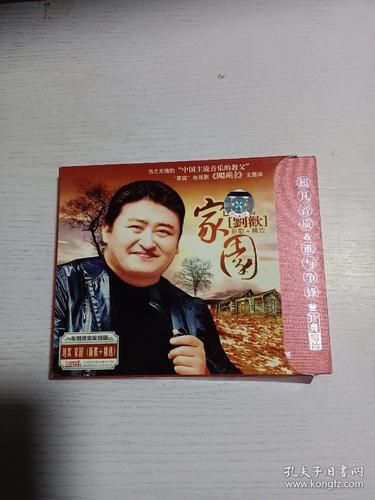

刘欢的“家园”:是根,是灯,是和你共唱的生命

说到底,刘欢的“家园”从不是单薄的符号。它是天津胡同里的槐花香,是旋律里流淌的人间烟火,是照亮他人的那束光,更是他用一生诠释的“家国同构”的深情。

下次当你再听他的歌,不妨闭上眼——或许能听见胡同里的搪瓷缸子声,能看见舞台上他眼里的光,更能找到自己心里那个关于“家园”的答案:它远在天边,也近在咫尺,藏在你我心中最柔软、最牵挂的那个角落。毕竟,能让人记住一辈子的家园,从不是房子的大小,是那些让你觉得“无论走多远,都有人等你、有歌陪你”的温度啊。