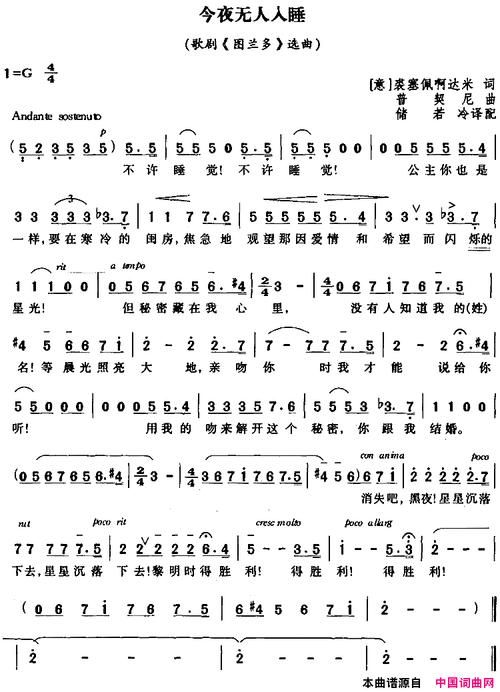

1990年北京亚运会开幕式,当刘欢站在国家体育馆的舞台上,用中文唱响今夜无人入睡时,怕是没人想到,这首源自普契尼歌剧图兰朵的意大利咏叹调,会成为中国几代人集体记忆里的“声音图腾”。后来有人翻唱过这首歌,有人试图用技巧超越它,可每次刘欢的版本响起,依旧让人心头一颤——那是比技巧更珍贵的东西,叫作“人歌合一”,叫作“岁月淬炼的温度”。

一、他不是在“唱”,是在“诉说”

有人算过,今夜无人入睡的高音C需要持续8秒,气息要稳如磐石,情绪要如潮水般层层递进。可刘欢唱这首歌,从没用“炫技”当敲门砖。你听他开头的“Nessun dorma”,低吟时像是在夜色里轻叩门扉,声音里带着沉甸甸的故事感;到了“Vincerò!”那句,突然破云而出,不是嘶吼,而是一路奔波的人终于推开家门,迎着朝阳喊出的那句“我赢了”——那种从克制到释放的张力,不是练出来的,是活出来的。

早年唱弯弯的月亮时,他是“把胡同里的烟火气唱进了星光里”;后来唱千万次的问,他把科幻与人性的挣扎揉进了旋律里;再到今夜无人入睡,他站在更大的舞台上,却始终没丢掉最本质的东西:用声音传递情感的重量。有次采访他说:“我总觉得歌是‘魂’不是‘技’,如果听众只能记住你的高音,那不是歌的胜利,是歌手的失败。”这话听着朴素,可多少年过去,娱乐圈能守住这份“朴素”的歌手,越来越少。

二、为何偏偏是刘欢?因为他“扛得住”诱惑

说起来也巧,刘欢走红那会儿,正是华语乐坛“神仙打架”的年代。从罗大佑、李宗盛到崔健,每个歌手都在撕开时代的口子,用音乐表达态度。可刘欢没急着凑热闹,他拿着中央音乐院的硕士学位,跑去大学当老师,一边上课一边写歌,甚至推掉了不少“来钱快”的商演。

后来做中国好声音,他坐在导师椅上,从不纠结学员的“流量体质”,总盯着音乐本身:“你这音准没问题,但情感不对,你唱这首歌时,心里是真的有故事,还是在想会不会红?”有次学员选了首冷门老歌,现场观众反应平淡,刘欢却拍着桌子说:“好东西不怕等,十年后有人记得这首歌,你才是真的赢。”这话让多少人想起,当年他唱今夜无人入睡时,台下坐着的是从没听过歌剧的普通百姓,可那旋律愣是让全场屏息,最后雷鸣般的掌声,比任何“流量数据”都响。

三、这首歌为何总能“破圈”?因为它藏着我们最渴望的“纯粹”

这些年,今夜无人入睡被无数歌手翻唱:有的加入了电子元素,有的改成了摇滚版本,还有人拿它玩起了“一秒高音”的挑战。可每次对比刘欢的原版,总觉得少了点什么。少了什么?少了那份“不管不顾”的真诚。

刘欢唱歌时,从不考虑“会不会火”“适不适合短视频传播”,他只是沉浸在自己的音乐世界里。有次后台采访,主持人问他:“这首歌这么难,你就不怕唱砸了?”他笑着说:“怕什么?音乐要是总想着讨好所有人,那不如去做买卖。”这份“不讨好”,在当下娱乐圈太难得了——大家都琢磨着算法、流量、人设,却忘了音乐最初的模样,不就是一个人把自己想说的话,用旋律讲给另一个人听吗?

四、我们怀念的,何止是刘欢,更是那个“敬畏艺术”的时代

现在回头听刘欢的今夜无人入睡,会发现它早就超越了“一首歌”的意义。它像一面镜子,照见了娱乐工业化的浮躁:有人用数字堆砌“神曲”,有人靠人设维持热度,有人为了流量连歌词都不认真写。而刘欢,就像那个“固执的守夜人”,守着音乐的本真,守着艺术家的底线。

或许我们怀念的,从来不是某个具体的歌手,而是那个愿意为好作品等十年、为真情感耗时间、为艺术理想“较真”的时代。当刘欢的声音响起,我们突然想起:原来真正的经典,从不需要靠炒作和数据包装,它只需要歌手把心交给旋律,把灵魂注入歌声——毕竟,能穿越时间的,从来不是技巧,而是那颗滚烫的、真诚的心。

所以啊,下次再听今夜无人入睡,不妨闭上眼:夜色里,那个站在舞台中央的人,用不算完美却无比坚定的声音,在告诉我们:纵然世界喧嚣,总有人为梦想彻夜不眠;纵然岁月流逝,那些真正有温度的声音,永远不会“无人入睡”。