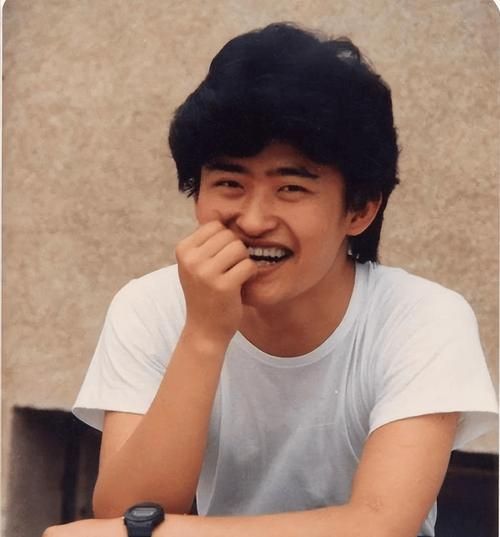

要说娱乐圈里“有故事的人”,刘欢绝对能排进前三。有人熟悉他综艺里自嘲“头发少”的幽默,有人记得好汉歌里“大河向东流”的豪迈,但少有人真正琢磨过——这个从北京胡同里走出的音乐人,身上究竟藏着怎样一种让人琢磨不透的“i”?是天赋?是学识?还是那种“任凭风浪起,稳坐钓鱼台”的通透?

从“胡同少年”到“音乐教授”:他的“i”是骨子里的执拗

1953年出生的刘欢,赶上了一个好时代,也撞上了一个“什么都缺”的年代。但就是这样的环境,硬是让他把“喜欢”活成了“本事”。小时候跟着半导体学唱样板戏,没老师没教材,愣是一遍遍扒着嗓子练;考上国际关系大学后,别人忙着考级、实习,他却抱着把吉他跑了半中国,采风、写歌,把民族音乐的“根”悄悄扎进了心里。

后来教大学、发专辑、开演唱会,名气越来越大,但他身上那股“轴”劲儿一点没变。拍弯弯的月亮MV时,导演说要“唯美”,他却非得带着摄制组去广东水乡蹲守,就为了拍到渔民撒网时那种“扑面而来的烟火气”;录制好汉歌时,电视剧导演觉得“流行元素太重”,他据理力争:“水浒英雄是什么人?是草莽,是性情,你用绵软的腔调唱,对得起他们吗?”现在回头听,哪首不是经典?

他的“i”,是让作品说话的“较真”

现在的娱乐圈,流量、话题、热搜轮番上阵,刘欢却像个“局外人”——不炒作、不综艺、不接商演,大部分时间都窝在书房或录音室。但他从不缺作品,因为他的“i”,是对音乐的“偏执”。

给甄嬛传写凤凰于飞时,他为了一个“嬛”字的发音,翻了十几本古诗词,专门请教戏曲专家,最后定了那种“既含蓄又带力”的咬字;给北京爱情故事写主题曲,三天没合眼,把老北京胡同里的鸽哨声、自行车的铃声,都偷偷编进了前奏。有年轻歌手问他“怎么写出这么戳心的歌”,他摆摆手:“哪有什么捷径,就是把你的心掏出来,放在音符里烤烤,烤到焦香,听众自然能闻到味儿。”

这种“较真”让他赢得了圈内人的敬重。导演郑晓龙说:“刘欢的歌,不是‘配’着画面走的,是‘长’在画面里的;歌手韩红提到他时眼眶会红:“他从不教你‘怎么红’,只教你‘怎么对得起自己嗓子’。”就连素来严苛的乐评人,也得承认:“华语乐坛能称得上‘音乐家’的,刘欢算一个。”

最让人意外的是,他的“i”里藏着“人情味”

很多人以为“较真”的人不好相处,但刘欢偏偏是圈子里出了名的“老大哥”。他提携后辈从“端茶倒水”开始——早年间,萨顶顶还没出名时,跟着他打下手,他带着她学和声、改歌谱,一句“这姑娘嗓子有灵气”让萨顶顶记了一辈子;帮韩红制作专辑,不仅不要酬劳,还自掏腰包请乐手,韩红说:“欢哥给我的是‘音乐人的良心’,不是生意。”

对粉丝,他更是“没架子”。有次在南京演出,粉丝冒雨等了3小时,演出结束后他从后门绕出来,挨个给大家签名,还说了句:“雨太大,快回家,别感冒了。”后来粉丝把视频发到网上,大家才发现:“原来不抢镜头、不装酷的明星,真的存在。”

现在,你敢信吗?他的“i”变成了“传承”

现在的刘欢,很少再站在聚光灯下了,但他把“i”的火种,传给了更多年轻人。他在音乐学院开课,第一堂课就告诉学生:“别管什么流量密码,先把音准练稳,把歌词读懂,把你想说的东西唱明白了,比什么都重要。”

他在歌手当导师,从不用“淘汰”“倒数”这些词,而是拉着学员一遍遍分析作品:“这个地方你换气不对,不是你唱不好,是你心里没装着歌里的故事。”有位学员说:“以前觉得唱歌是‘展示自己’,跟着欢哥学,才明白唱歌是‘连接别人’。”

说到底,刘欢的“i”,从来不是某个神秘的符号。它是胡同少年的执拗,是音乐教授的较真,是前辈的提携,是岁月沉淀的通透。在这个“求快、求新、求爆”的时代,他用半辈子的告诉我们:所谓“经典”,不过是把“心”字拆开,左边是“认真”,右边是“时间”。

所以下次再听到刘欢的歌,别急着跟着哼——你不妨停一停,听听那旋律里藏着的“i”,究竟有多重。毕竟,能让老戏骨服气、让后辈追着学、让听众听不腻的“底气”,从来不是运气,是刻在骨子里的“热爱”啊。