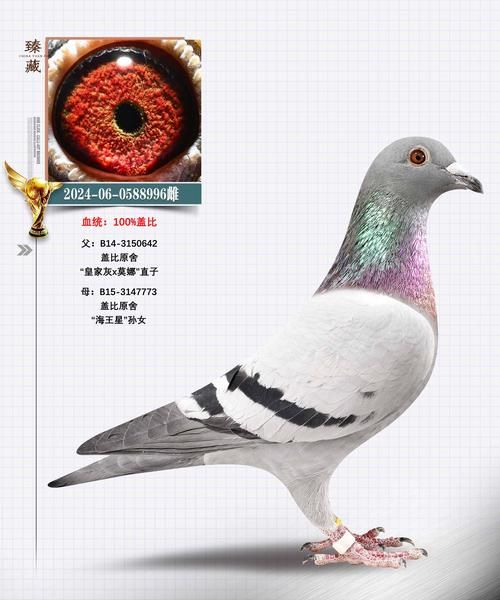

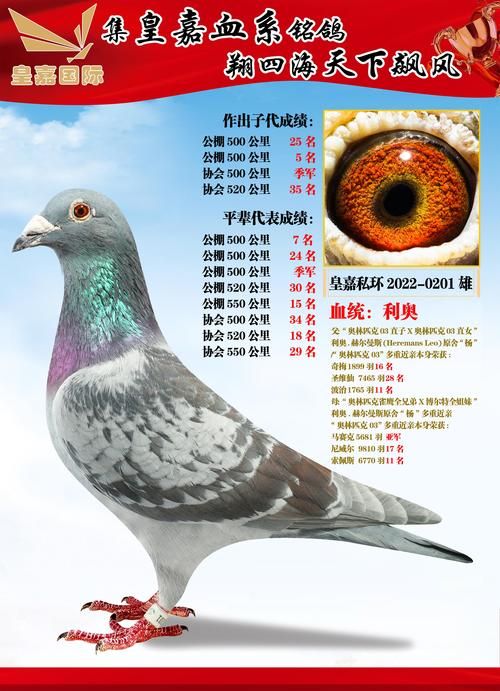

你有没有发现,现在娱乐圈的名字越来越像流水线产品——顶流、爆款、话题度,一个个标签贴得密密麻麻,可剥开来看,真正能让人记住的“人”却越来越少。直到“信鸽刘欢欣”这个名字突然冒出来,像只不合时宜的鸽子,扑棱着翅膀撞进了这片喧嚣。

她不是“标准明星”,但比谁都懂“普通人想看什么”

第一次听说“信鸽刘欢欣”这个名字,很多人都会愣一下:信鸽?是养鸽子的艺人吗?还是有什么特别的营销梗?后来才知道,这几乎是刘欢欣唯一“不标准”的地方——她是个正经科班出身的演员,演过话剧、跑过龙套,也在短视频发过自己弹唱的视频,但从不提“我是刘欢欣”,只说“今天练了首老歌”“试着写了段小剧本”。

有一次看她直播,没有打光没有滤镜,就坐在出租间的床边,抱着一把破吉他唱这世界那么多人,唱到“有些人魂梦里都牵挂”突然跑调,挠着头笑了:“哎呀,十年没弹吉他,手生得不行。”弹幕有人刷“别唱了”,她反而乐了:“没事,你们就当听个热闹,开心就行。”没有“宠粉人设”,没有“完美人设”,就是一个人对着屏幕聊天,像在邻居家串门。

这哪里是娱乐圈的“营业模式”?分明是普通人该有的样子。可偏偏就是这样的“不标准”,让她在一堆精雕细琢的人设里扎了眼。有人说她“没野心”,可你看她发的视频,今天去胡同里跟老奶奶学做布鞋,明天去拍一部没人看的话剧,甚至自己写剧本讲小人物的故事——哪里是没野心,她的野心是“不想让艺人的生活被流量绑架”。

“信鸽”的隐喻:娱乐圈最缺的,是穿过喧嚣的“传递者”

为什么叫“信鸽刘欢欣”?后来她在采访里说:“鸽子会飞很远,总能把信送到该送的人手里。我想做这样的艺人,不追求每个人都看到,但想等真正懂我的人。”

这句话,简直像在娱乐圈干裂的土地上洒了把水。这几年我们见过了太多“一夜爆红”的故事,也见了太多“塌房翻车”的新闻,艺人被当做资本博弈的棋子,粉丝被当做数据刷量的工具,连作品都成了“话题度”的附属品。可刘欢欣偏不走这条路——她演话剧不炒作“话剧女王”,发视频不蹭“流量密码”,甚至拒绝了好几个“偶像剧”的邀约,理由是“角色立不住,对不起观众”。

有次拍一部小成本电影,她演一个环卫工,为了找感觉,真去跟着环卫工扫了半个月街,晒得黝黑,导演劝她“不用这么真”,她说:“观众的眼睛是雪亮的,你糊弄他们,他们就不会信你。”电影最后没票房,却在电影节拿了“最佳女配”,颁奖词说:“她让我们相信,艺术不在红毯上,在生活的褶皱里。”

当“信鸽”飞过,娱乐圈需要什么样的“真诚”?

也许有人会说:“刘欢欣这样,能红多久?”可问题是,“红”的终极目标是什么?是为了成为人人皆知的符号,还是为了成为一个让人记得住的“创作者”?

刘欢欣的“信鸽”身份,其实戳破了娱乐圈的一个谎言:好像只有“流量”才能证明价值,只有“话题”才能立足。可你看那些真正被记住的艺人,哪个不是因为作品有温度,角色有灵魂?周星驰的喜剧让人笑中带泪,是因为他懂小人物的辛酸;惠英红的角色让人震撼,是因为她把人生的阅历揉进了表演里;刘欢欣的“信鸽”能被记住,或许正是因为她在告诉所有人:艺人的底色,永远是“真诚”,而不是“包装”。

所以当有人问她“你觉得娱乐圈需要改变什么”的时候,她笑着说:“不需要改变谁,只要多给点‘鸽子’飞的空间吧。不是每只鸽子都要飞向高楼,有些信,注定要送给愿意抬头看天的人。”

你看,原来最好的“运营”,从来不是刻意制造话题,而是像信鸽一样,带着自己的坚持,穿过喧嚣的云层,把真实的故事,送到真正懂的人心里。这,或许才是娱乐圈最缺的“内容价值”。