很多人提起刘欢,第一反应是好汉歌里吼出的"大河向东流",是弯弯的月亮里温润如玉的嗓音,是我是歌手里挥挥手就能点燃全场的音乐教父。但很少有人知道,这位用声音征服了几代人的歌手,年轻时竟是一名专业的体操运动员——在杠上翻飞、在鞍马腾跃的岁月里,他的肌肉记忆里刻下的,远不止是技巧,更是影响一生的"体育精神"。

少年刘欢的"杠上春秋":体操房的汗水浇灌了后来的舞台巨星

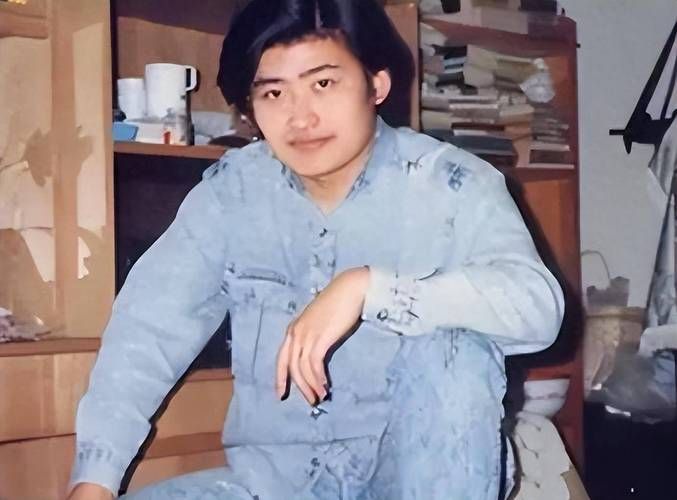

时间倒回上世纪70年代末,12岁的刘欢被选入北京市少年宫体操队,开始了每天6小时的专业训练。那时候的他,身体还带着少年的单薄,却能在单杠上完成"大回环",在鞍马上做出"交叉腿全旋",教练常说这孩子"协调性是天生的"。

但体操的苦,远比观众看到的难熬。为了练好"侧手翻",他每天重复上百次,手掌磨出的茧子破了又长,长了他又磨;为了控制空中姿态,教练会在他腰上绑沙袋,让他体会"轻如飞燕"的感觉。后来他在采访里半开玩笑说:"现在唱歌能控制气息,可能就是当年练体操憋气憋出来的——你总不能从单杠上掉下来吧?得稳住!"

体操与音乐:当"精准控制"遇上"情感爆发"

很多人疑惑:体操和音乐,一个讲求力量与技巧的精准,一个讲究情感与表达的流动,怎么会是同一个人的两个世界?但刘欢自己却说:"体操教我的,是'在极限里找平衡'。"

体操运动员做动作,每个关节的角度、发力的时机、重心的转移,差之毫厘就会失误;而唱歌也一样,气息的强弱、音色的明暗、情感的高低,同样需要毫厘之间的把控。他唱歌时那种"举重若轻"的稳定感,或许就来自当年在体操房里"日复一日雕琢细节"的习惯——就像他做"前空翻"时,身体在空中翻转1.8周,落地却稳如泰山,这种"控制力",后来成了他舞台上的"定海神针"。

更妙的是,体操的"韵律感",意外成了他音乐的启蒙。教练要求他们做动作时"跟着节奏呼吸",久而久之,刘欢对旋律的敏感度被彻底激活。后来他写歌,常常不自觉地用"体操的节奏"来铺排旋律:"一段副歌就像一套成套动作,得有高难度的亮点,也得有自然的衔接,最后'稳稳落地',让观众记住。"

从赛场到舞台:跌倒了再爬起来的运动员心态

刘欢的体操生涯并没有持续太久——15岁那年,他因为身高长得太快,身体协调性受到影响,最终选择了离开赛场。但这段经历留给他的,远不止是一套套动作,更是"摔倒了再爬起来"的运动员心态。

他后来讲过一件事:1985年,他刚转型唱歌,第一次在北京音乐厅办音乐会,结果因为太紧张,唱到一半忘了歌词,站在台上手足无措。当时他忽然想起体操训练时的场景:有一次做"后空翻",没站稳摔在垫子上,教练拍拍他说"起来,再来,赛场不会等你"。那一刻他深吸一口气,对着观众笑了笑:"没事,我们重来。"那场音乐会,后来成了北京音乐界的一段佳话。

"运动员不怕失败,怕的是怕失败。"刘欢说,"体操让我知道,所有'看起来轻松'的背后,都是'拼命练'的结果;所有'站在高处'的时刻,都藏着'摔下来也没关系'的底气。这种心态,比任何技巧都重要。"

结语:体育是人生的"隐藏课程",跨界的是领域,不变的是精神

如今,61岁的刘欢很少再提自己的体操经历,但那些在体操房里练就的"肌肉记忆"和"精神密码",早已刻进了他的骨子里:唱歌时的"稳",是体操运动员的"控";面对挫折的"韧",是赛场上的"拼";对细节的"苛",是动作训练的"磨"。

或许我们每个人都有不为人知的"另一面":像刘欢一样,曾经可能在某个赛道上挥洒过汗水,后来却在另一个领域闪闪发光。但无论赛道怎么变,那些体育教会我们的——关于坚持、关于精准、关于跌倒后站起来的勇气——永远是最珍贵的"人生养分"。

下一次,当你再听到刘欢唱歌时,不妨试试听一听:那歌声里,是不是藏着一个在杠上翻飞的少年,藏着那句"稳住,我们能赢"?