若你打开某短视频平台的“经典老歌”专区,大概率会刷到这样的画面:刘欢老师在春晚舞台上唱好汉歌时仰天大笑的截图,或是他早期略显富态、眼神却依旧明亮的演出照。评论区里,“这才是真正的艺术家”“DNA动了”的弹幕刷了满屏,可偶尔也会跳出一句:“怎么又是这张图?刘老师现在还好吗?”

这句疑问,或许比“再听一遍弯弯的月亮”更值得咱们停下来琢磨。

当“经典相片”成为流量“固定背景板”

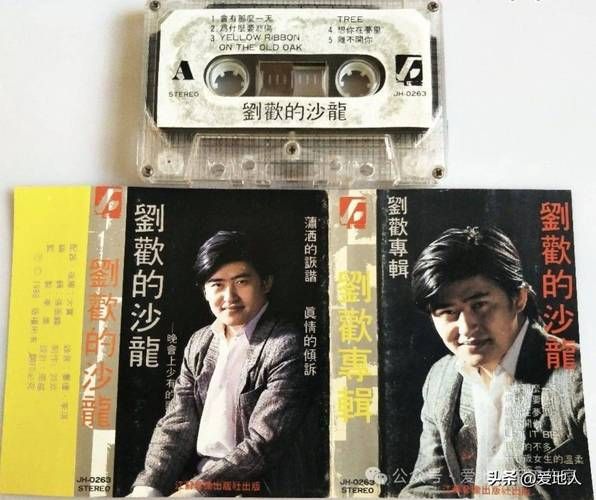

刘欢老师的相片,这些年几乎成了娱乐圈里“不出错”的流量密码。每当平台需要“怀旧”“国民度”“正能量”这类标签,他的笑脸——无论是好汉歌里的豪迈、千万次的问里的深情,还是早期音乐会上抱着吉他随性演唱的画面——就会被翻出来,配上“青春回忆”“爷回青春”之类的文案,反复推送。

有人会问:“传播经典形象不对吗?毕竟刘欢老师的歌声陪伴了几代人。”这话没错,音乐的传播本就是跨越时空的温暖。可问题在于,当这些相片被过度消费,成了“无需思考就能获赞”的万能素材时,它们就从“记忆的载体”变成了“流量的奴隶”。你甚至能看到,有人给刘欢老师的年轻照片配“当代年轻人躺平图”,用他的豪迈笑容解构“努力奋斗”的意义;还有人把他的演出截图P成表情包,配上“笑死我了”的搞笑文案——这早已不是致敬,而是对“经典”的扁平化消费。

相片背后的“被凝视”:我们见过他的笑脸,却未必懂他的坚持

更值得警惕的是,这种对相片的过度依赖,背后藏着对艺人的“符号化凝视”。刘欢老师是谁?是1987年央视春晚凭世界需要热心肠一唱成名的歌手;是把弯弯的月亮北京有个金太阳唱进中国人骨子里的音乐人;是患上了肥胖症依然坚持站在舞台上,用从头再来鼓舞无数人的强者。可当网络上只有那张固定的“大笑相片”被反复转发时,他的专业、他的坚韧、他对音乐的赤诚,好像都被那张笑脸“偷换概念”了。

2022年刘欢老师参加声生不息时,有人截到他因疾病导致面部浮肿的截图,评论区里竟出现“怎么变成这样了”的恶意评论。那一刻突然明白:我们总说“喜欢刘欢”,可我们喜欢的,究竟是那个被滤镜美化过的“经典符号”,还是一个活生生、会老去、会生病、却在音乐世界里永远鲜活的艺人?

他的相片,不该成为“不允许改变”的枷锁。就像他自己在采访里说的:“我是个歌手,不是个画像。观众该听的是我的歌,不是看我几十年前的模样。”

停止“只看相片”,才是对艺术家最好的致敬

或许,该是时候“停止”对刘欢老师相片的过度消费了。这里的“停止”,不是让经典被封存,而是让我们的关注回到它本该在的地方——他的音乐。

与其反复转发那张好汉歌的截图,不如去听听他2018年发行的经典咏流传里的送别,看看他用苍茫嗓音诠释的“长亭外,古道边”;与其调侃他年轻时的“圆润”,不如去了解他2009年因健康危机减肥40公斤,依然坚持举办音乐会的毅力;与其用他的相片做“流量密码”,不如走进小众音乐平台,发现他2015年为甄嬛传创作的凤凰于飞里,藏着多少对古典音乐的敬畏。

真正的“喜欢”,从不是把一个人的影像钉在记忆墙上供人消费,而是看见他在时光里的成长,尊重他的选择,守护他的专业。刘欢老师的歌声里,有岁月的重量,有生命的热度,这些远比一张静态的相片更有力量。

下次再刷到刘欢老师的相片,或许我们可以先停一停:这张图背后的故事,我们了解吗?他的近况,我们关心吗?除了那张笑脸,他的音乐里还有多少宝藏值得我们探索?

毕竟,艺术家留给我们最好的“相片”,永远是他们的作品。