上周在南方某个县城的商演现场,当好汉歌前奏响起来时,台下坐着的60岁张阿姨眼眶湿了。她扯着老伴的袖子说:“你看,那就是刘欢啊,声音一点没变,连抬手摸头的样子都跟当年春晚一模一样。”台上的“刘欢”穿着改良版中式夹克,肚腩微隆,用标志性的沙哑嗓音吼出“大河向东流哇”,台下掌声雷动,有人甚至举着手机冲到前排录像——直到散场时,广播突然通知“因艺人身份造假,演出取消”,观众们才惊觉:刚才唱了两个小时歌的,根本不是那个唱出千万次的问的真刘欢。

“假刘欢”不是一天出现的:从“高仿”到“诈骗”,不过一层窗户纸

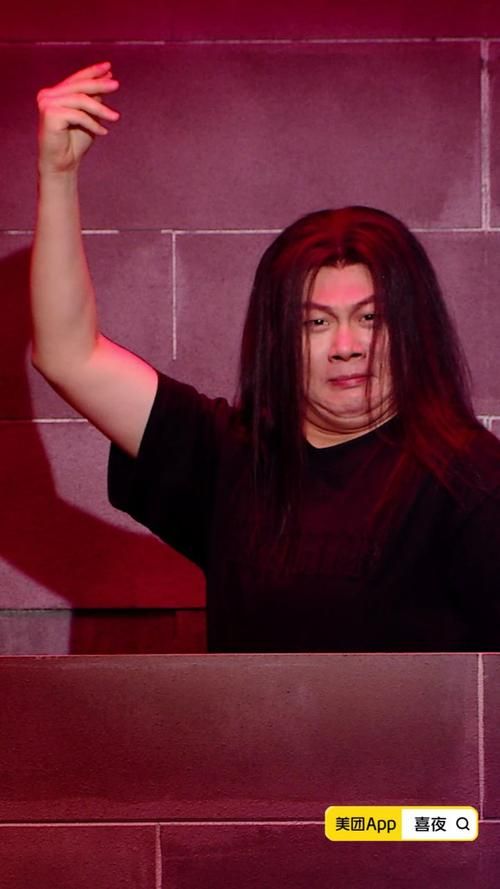

其实,“假刘欢”在娱乐圈早就不是新鲜事。早年短视频平台上,有人戴着黑色假发、贴着假肚子,模仿刘欢的经典造型,配文“刘欢本尊翻唱”,点赞量轻松破10万;更有甚者,在一些三四线城市的商演中,打着“刘欢模仿秀冠军”的旗号接单,报价只要真刘欢的十分之一——2019年某地企业年会,就请过一位“刘欢”,穿着跟刘欢同款的Polo衫,唱了五首歌,拿了8万块钱走人,直到现场观众把视频发到网上,被刘欢粉丝认出“根本不是模仿者,是骗子”,主办才惊觉被骗。

为什么“假刘欢”能屡屡得手?说白了,是吃准了大众对刘欢的“符号化记忆”。提到刘欢,大部分人首先想到的是“光头”“黑框眼镜”“低沉厚嗓音”,或是好汉歌里的豪迈、我和你里的庄重。但这些“符号”太容易被复制了——买个假发套、贴个光头贴,用音频软件把声音调低沉点,穿上宽松的衣服遮住身材,在外行眼里,“像就是刘欢”。就像一位演出行业的老经纪人私下说的:“现在找‘像刘欢’的艺人,比真请刘欢的团队容易多了。刘欢现在商演报价七位数,还只唱指定曲目;高仿艺人报价几万,什么歌都能点,长得‘七分像’就能糊弄过去。”

被模仿的,不止是声音,更是我们对“经典”的信任

更值得玩味的是,为什么张阿姨们会被“假刘欢”唱哭?其实她们爱的不是“像刘欢的人”,而是刘欢歌声里承载的回忆。1990年亚运会,刘欢唱亚洲雄风,那是多少人青春的BGM;2008年奥运会,我和你响彻鸟巢,那是几代中国人共同的骄傲。这些记忆太深刻了,所以当舞台上出现一个“熟悉的声音”“熟悉的动作”时,观众会下意识代入:啊,是刘欢,他又回来了。

这种心理,早就被“假刘欢”们拿捏得死死的。去年在某短视频平台上,一个叫“老刘欢”的账号走红,账号里全是模仿刘欢唱民谣的视频,还经常配文“想念舞台了,给大家唱几句”。有粉丝在评论区说:“听您唱歌,好像回到了20年前,全家守着电视看春晚的日子。”后来有人扒出,这个“老刘欢”根本不是专业模仿者,只是个普通工厂工人,平时喜欢唱歌,靠化妆和变声器博眼球。可即便被揭穿,仍有粉丝说:“就算是假的,也让我想起了真刘欢的好。”

说到底,“假刘欢”骗的不是钱,是情感。我们太渴望看到那些熟悉的“经典”重现,太相信“像就是真”,以至于忽略了最基本的辨别——真刘欢的嗓音里,是有岁月沉淀的颗粒感的,那是常年吸烟和用嗓留下的痕迹,不是靠变声器能模仿的;真刘欢在舞台上,会下意识摸光头,会跟观众眼神交流,而不是刻意“做动作”装模作样。但这些细节,只有在真正爱过刘欢的歌迷眼里,才看得见。

面对“假刘欢”,我们该怪谁?或许是“流量思维”惹的祸

有人可能会说:“假刘欢”不就是些山寨艺人,大不了观众以后擦亮眼睛。但细想下去,这事没那么简单。为什么“模仿经济”能在野蛮生长?因为流量喜欢“熟悉的符号”——短视频平台算法偏爱“高仿名人”,因为能快速吸引点击;商演方偏爱“山寨艺人”,因为能降低成本;甚至部分观众,也偏爱“山寨货”,因为花小钱就能看到“大明星同款”。这种“流量至上”的逻辑,让“假李逵”有了生存土壤。

更关键的是,版权意识的缺失,让“假刘欢”们有恃无恐。真刘欢的团队很少对这些山寨艺人维权,一方面是精力有限,另一方面可能是觉得“没必要”——但正因如此,才让更多人觉得“模仿刘欢没关系”。其实,刘欢本人早就对“山寨”表达过不满:“我可以接受有人模仿我的声音,但前提是不误导观众,不拿我的名义赚钱。”可惜,这句话在现实的利益面前,显得有些苍白。

好在,现在已经有变化了。去年,北京某文化公司因擅自使用刘欢形象进行商业宣传,被刘欢团队起诉,法院判决赔偿50万元;短视频平台上,“假刘欢”账号也被标记了“模仿艺人”标签。这些信号都在说明:“李逵”的权利该维护了,“李鬼”的生存空间该被挤压了。

最后想问:下次再看到“刘欢”,你能分清真假吗?

说到底,“假刘欢”的出现,映照的是我们这个时代的浮躁——我们总想走捷径,用“像”代替“真”;我们总在追逐流量,却忽略了背后的真实与诚意。但刘欢的歌为什么能流传至今?因为他的歌声里有真情实感,有对音乐本身的敬畏,而不是对模仿和流量。

下次,当你再在舞台上、屏幕里看到“刘欢”时,不妨多留个心眼:听听他的声音里有没有岁月的痕迹,看看他的动作里有没有自然的情感,问问自己:你爱的,究竟是“像刘欢的人”,还是刘欢歌声里那个真实、执着、用音乐说话的自己?

或许,这才是“假刘欢”现象,给我们最好的提醒。