提起"光头小品演员",你脑子里第一个蹦出来的是不是范伟的憨厚,还是沈腾的"郝建"?但今天咱们聊个特别的——一个顶着锃光瓦亮脑门的喜剧人,硬是把殿堂级歌手刘欢的"大气磅礴"模仿出了"土味豪情",甚至还让刘欢本人看完都笑到拍大腿。这人,就是小沈阳。

从"乡村爱情"到"刘欢本欢":这模仿到底有多"敢"?

要说小沈阳和刘欢,八竿子打不着。一个是从东北二人走出来的"喜剧老铁",唱着我的好兄弟火遍全国;一个是华语乐坛的"活化石",唱着好汉歌天地在我心封神。可偏偏就是小沈阳,敢在舞台上"动"刘欢的经典。

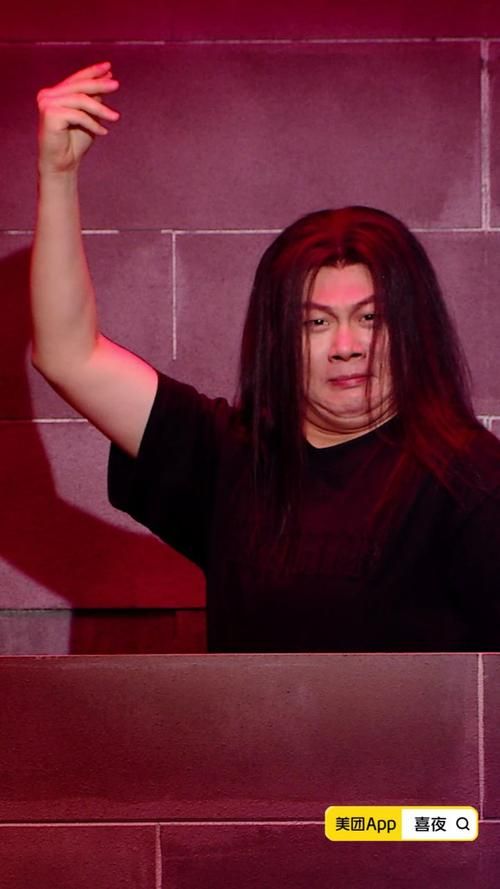

你还记得吗?早年在欢乐喜剧人舞台上,他演过一个模仿秀片段:顶着光头,套着宽大的西装,非要端起架子学刘欢唱好汉歌。开头那句"大河向东流",他愣是唱出了"村口大喇叭广播"的既视感,刘欢标志性的昂头、挥手,被他模仿成了"锄禾日当午"的夸张肢体语言,关键是——他眼神里还带着点"我是谁我在哪"的迷茫,反差感直接拉满,观众席都笑得人仰马翻。

但你以为这只是单纯的"恶搞"?错了。后来上王牌对王牌,他又一次挑战刘欢,这次更绝,直接套上了刘欢标志性的帽子,唱少年壮志不言愁。唱到"金梭和银梭"时,他故意压着嗓子,学刘欢那种"从丹田里发力"的厚重感,结果唱到一半自己先绷不住笑场,旁边刘欢直接拍着他的肩膀:"你这哪是模仿我,你这是在模仿我老伴儿跳广场舞吧!"

但笑归笑,你细品小沈阳的模仿,真就只是"瞎胡闹"?未必。他学刘欢,学的是那个"劲儿"——刘欢唱歌时那种"把整个命都交给音乐"的投入,小沈阳用喜剧的方式把这个劲儿放大了:不是模仿他的唱腔多完美,而是抓住了他"一开口就震撼"的舞台气场,再用自己接地气的风格解构,反倒让经典歌曲有了新生命。

为什么"不像"的模仿,反而成了"绝活"?

说到模仿,很多人追求"神似",但小沈阳偏不。他模仿刘欢,从来不刻意去"高音区嘶吼",也不硬学刘欢标志性的"大动作",反而用自己最擅长的"喜剧梗"来包装:光头和刘欢的头发形成天然反差,憨厚的表情和刘欢的"严肃脸"碰撞,再配上几句东北口音的"灵魂解说",比如"刘欢老师唱这个歌,是不是得先吃三个馒头才有这力气啊",瞬间让模仿变得有血有肉。

这其实藏着小沈阳的"小心机"。他早就琢磨透了:观众看模仿,不是要看"复刻",而是要看"惊喜"。刘欢的歌本身就有强烈的个人风格,太像了容易显得油腻,太不像了又失去了"模仿"的意义。但他就是找到了那个"平衡点"——用喜剧的"减法"处理经典,反而让听众把注意力从"像不像"转移到"好不好笑"、"有没有意思"上。

就像他唱好汉歌,没学刘欢的粗犷,反而用了一种"娇羞"的唱法,唱到"路见不平一声吼"时,还配合了一个捂嘴笑的动作,这种"反差萌"让观众记住了这个"不像刘欢的刘欢",反倒成了他的标志性段落。后来有记者问他:"不怕被说'不尊重经典'吗?"他挠挠头说:"我寻思经典不就是拿来让大家开心的嘛?刘欢老师要是在天上有灵,估计也得笑吧?"

从"模仿者"到"破圈者":喜剧人的艺术野心

你可能不知道,小沈阳模仿刘欢,其实是他"转型"路上的一个试探。早年间,他以"二人转演员"身份爆红,后来想尝试更多表演形式,总被贴上"喜剧人"的标签。他心里清楚:光靠搞笑,走不远;要真正被认可,得让观众看到自己的"多面性"。

模仿刘欢,就是他递出来的一张"试探券"。表面上是在搞笑,实则是想借刘欢的"艺术高度",让观众看到他对音乐的思考——他不是只会唱"啊~啊~啊~"的搞笑歌手,他也懂经典作品的魅力,也愿意用自己擅长的方式去致敬。

后来,他模仿过迈克尔·杰克逊,学过京剧,甚至尝试过原创歌曲,每个选择背后,都是他对"打破标签"的渴望。而刘欢的包容,也给了他底气。有次采访,刘欢提到小沈阳:"这小子聪明,他不学我'像',学我'疯'。表演嘛,最重要的是真诚,他把自己的真诚加进去了,那就是好的模仿。"

说到底:最好的模仿,是带着敬畏的"再创作"

现在回头看小沈阳模仿刘欢,你会发现这事儿没那么简单。它不仅是一个喜剧片段,更是一个普通演员对艺术家的致敬,是小沈阳对自己"边界"的一次突破。他用光头、笑声、东北口音,把殿堂级的艺术拉到了民间,让更多人笑着记住了一首歌,记住了一种"认真搞笑"的态度。

毕竟,模仿的最高境界,从来不是复制,而是用自己的方式,让经典再次活起来。就像小沈阳说的:"我模仿刘欢,不是想成为他,是想让大家知道,喜剧也能致敬经典,搞笑也能有温度。"

下次再看到"光头小品演员模仿刘欢"的片段,别光顾着笑了,你或许能从一个喜剧人的"胡闹"里,看到艺术最本真的样子——那是带着敬畏的热爱,是不怕出错的勇气,是把"喜欢"两个字,唱成与众不同的舞台。