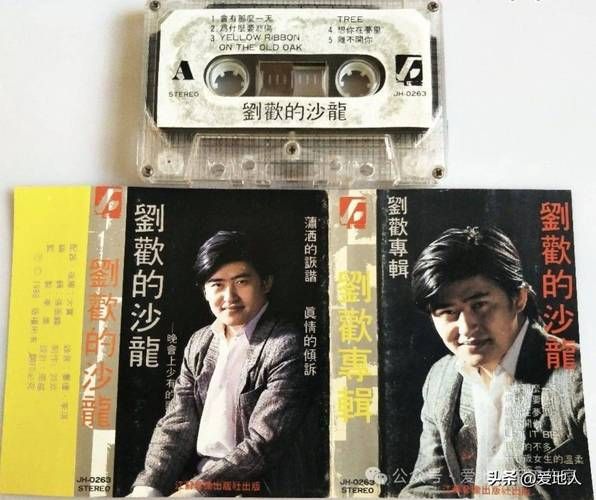

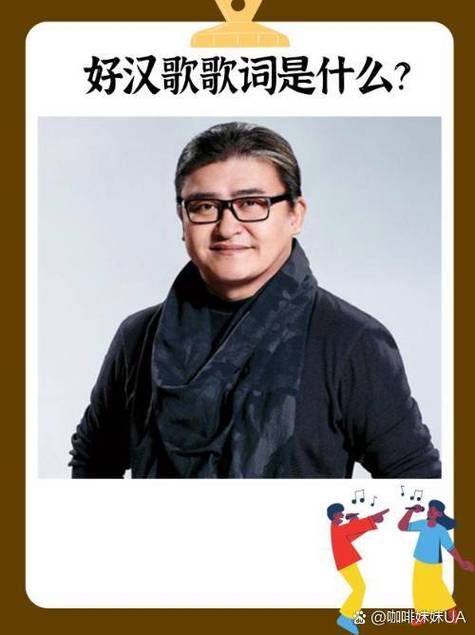

提到刘欢,乐坛无人不晓——那首好汉歌曾唱响大江南北,弯弯的月亮千万次的问成了几代人的记忆。舞台上的他西装革履,嗓音浑厚如陈年佳酿,总带着一种“明明能靠颜值,却偏要靠才华”的从容。但你有没有想过,这位在华语乐坛常青了四十年的传奇人物,他的根,其实深深扎在河北保定的一座小院里。而那座小院里,还住过一个叫“君坤”的人,一段关于他们的故事,鲜少被人提起。

从胡同少年到乐坛常青树:保定的泥土,怎么喂出了刘欢?

1953年,刘欢出生在天津一个普通的教师家庭,但他的童年,却有一半的时间是在保定姥姥家度过的。保定这座北方的古城,没有大都市的喧嚣,只有灰墙黛瓦的胡同、清晨的煤烟味、傍晚的槐花香,还有胡同深处飘出的京胡声。姥姥家住在西大街的一条老巷子里,院子里有棵老槐树,刘欢就坐在树下听邻居大爷唱河北梆子,听姥姥哼小调,放风筝小白菜这些民间小调,成了他最早的音乐启蒙。

“那时候不懂什么乐理,就觉得调子一响,心里就跟着晃。”后来刘欢在一次采访里笑着说,“保定话特别‘硬’,跟音乐里那种绵延的味儿不一样,但恰恰是这种反差,让我后来唱歌时总带着一股‘韧劲儿’。”确实,听刘欢的歌,无论是好汉歌的豪迈,还是从开始到现在的深情,总带着一种北方人特有的直白和执着,像保定城墙下的老槐树,根扎得深,风一吹,枝叶哗哗响,就是断不了。

很多人不知道,刘欢考上北京国际政治学院(现外交学院)后,每到寒暑假,第一件事就是回保定。胡同里的孩子还跟小时候一样,追在他后面喊“欢儿唱歌”,他就蹲在胡同口,用破吉他弹一段,引来一堆人听。那时候的他,还不是什么“歌坛巨匠”,就是个爱唱歌的保定胡同少年,眼里有光,心里有火。

“君坤”是谁?刘欢歌里藏着的保定旧时光

说到“君坤”,保定老一辈的人或许还有印象。他是刘欢姥姥家的邻居,比刘欢大上十岁,是个木匠,手巧得能“把木头变成会说话的玩意儿”。君坤不爱说话,但一开口就是保定式的幽默,带点儿“蔫儿坏”,刘欢小时候就爱黏着他。

“君坤叔能自己做二胡,马尾松的弦,蛇皮蒙的筒,拉起来比卖的还响。”刘欢在艺术人生里曾提过,“我小时候淘气,把他做的二胡弦弄断了,以为要挨揍,他却蹲下来,摸着我的头说‘小子,有这手劲儿,长大了能唱大戏’。”这句“唱大戏”,成了刘欢后来走上音乐路的“预言”。

更让人想不到的是,刘欢那首传遍全国的弯弯的月亮,灵感里竟藏着君坤的影子。90年代初,刘欢写这首歌时,特意回了趟保定。他坐在姥姥家的老槐树下,看见月亮从胡同那头升起来,弯弯的,像小时候君坤用竹篾给他做的小船。“君坤叔那时候总说,月亮像不像咱保定城外的赵州桥?弯着腰,扛了多少年的车马。”刘欢说,“唱到‘今天的记忆,依然是明天的向往’,我脑子里全是君坤叔蹲在院子里做木匠活的样子,刨花飞得像雪。”

后来君坤去世,刘欢回了趟保定,在姥姥家的老槐树下坐了一下午。没有眼泪,就低声哼了段弯弯的月亮,胡同里的邻居都站在门口听,谁也没说话,只有风吹过树叶的沙沙声。那段旋律,后来成了专辑里的编曲保留,加了段京胡,拉的人就是保定当地的民间艺人,说是“给君坤听的”。

四十年不“红”的刘欢:他心里装着的,从来不只是舞台

从1987年演唱电视剧便衣警察主题曲少年壮志不言愁算起,刘欢在乐坛已经打拼了四十多年。他拿过无数奖,开过演唱会,给几十部影视剧唱过主题曲,却始终没“红”成流量明星——不炒绯闻,不接综艺,甚至连微博都很少更,像个“与世隔绝”的音乐匠人。

“音乐这东西,得用心养,不能喂给它流量。”刘欢在一次采访里说,“我总想起保定老家的屋子,漏雨了就得补墙,墙湿了就得晒太阳,急不得。”他至今还保持着每天听歌的习惯,从古典到民谣,从摇滚到京剧,什么 genre 都听,说“耳朵里得有杂粮,胃才不娇气”。这些年,他教过的学生里,有的成了音乐制作人,有的还在酒吧驻唱,他从不对外“炫耀”,只是偶尔在朋友圈发张学生的演出照,配文“这小子,嗓子有保定老胡同那味儿了”。

保定的老胡同早就拆了,姥姥家的老槐树也没了,但刘欢的歌里,总藏着那些旧时光的影子。好汉歌里的“大河向东流”,有保定白洋淀的波光;从头再来里的“心若在梦就在”,有胡同少年眼里的光;从前慢里的“从前的日色变得慢”,有君坤叔做木匠活时的专注。他没说过自己对保定有多深的感情,但只要一开口,那股子北方大地的厚重和烟火气,就扑面而来。

现在再听刘欢的歌,突然觉得,那些旋律里不仅有音乐,还有一座城的记忆,一个人的成长,一个藏在他心里,叫“君坤”的旧时光。你说,好的音乐是不是这样?它从来不是孤立的音符,而是带着泥土的芬芳,藏着人的温度,像保定老槐树下的阳光,晒多少年,都是暖的。