你听过刘欢唱少年壮志不言愁时眼底的光吗?那光里,有保定棉三厂家属院里飘出的煤炉味,有护城河冰面上碎裂的咔嚓声,还有胡同大爷摇着蒲扇哼评书时,他扒着门缝记下的调子。很多人说刘欢是“歌坛活化石”,却少有人想:这个能把全国唱热泪盈眶的男人,根究竟是扎在哪片土里?

一、保定土气里,长出了他音乐的“魂”

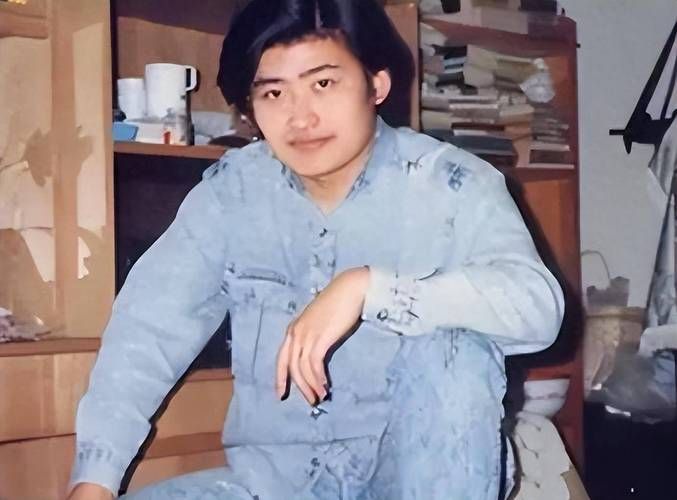

上世纪70年代的保定,冬天风硬得像砂纸,刘欢的家就住在棉三厂家属院一间小平房里。父亲是纺织厂工人,母亲是小学老师,日子清贫,却从不缺“声”。隔壁修鞋的老王爱唱河北梆子,院口杂货铺的广播整天放着样板戏,就连胡同口卖烤红薯的奶奶,吆喝时都带着天然的韵律。“那时候我们这些小孩不爱听‘正经歌’,就爱钻胡同,听大人吵架、听卖糖葫芦的吆喝——那才叫有‘劲儿’。”刘欢后来在采访里笑着说,“现在想想,我歌里那股子‘土味’,就是打保定胡同里捡的。”

真正让他摸到音乐门道的,是小学音乐老师。“老师看我总在课桌上敲桌子,就说‘你不如去学学手风琴’。”那台二手手风琴比他还高,背在身上像块铁板,可他每天背着它穿过半个保定城去上课,琴键磨破了袖子也不喊疼。“保定人认死理,要么不干,干就得干到头。”这话后来成了他的人生注脚——手风琴学了三年,拿了全市少年组第一;后来考中央音乐学院,备考时每天在保定人民广场背乐理,背到嗓子哑了,就灌一口井水润润接着背。

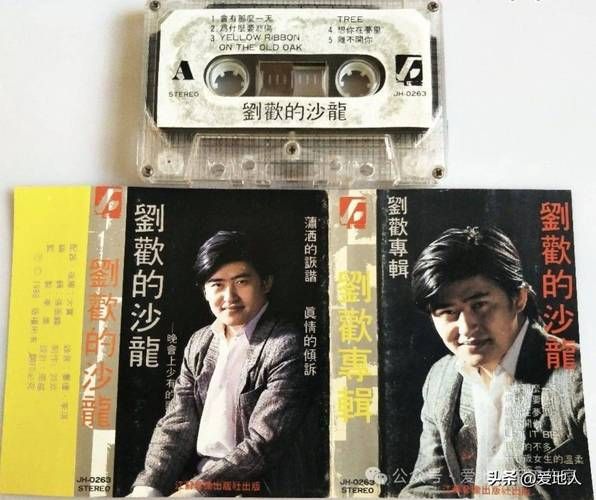

二、成名后,他把“保定”二字酿成了酒

1987年,刘欢凭借少年壮志不言愁一炮而红,电视里他穿军装的样子,让全国记住了这个“浓眉大眼”的歌唱家。可成名后的第一件事,是带着奖金跑回保定。“我在棉三厂门口开了个自行车修理铺,给以前的老邻居修车,一分钱不收。”他说:“保定人养我长大,我得让他们知道,我刘欢,还是那个会蹲在胡同口啃瓜子的穷小子。”

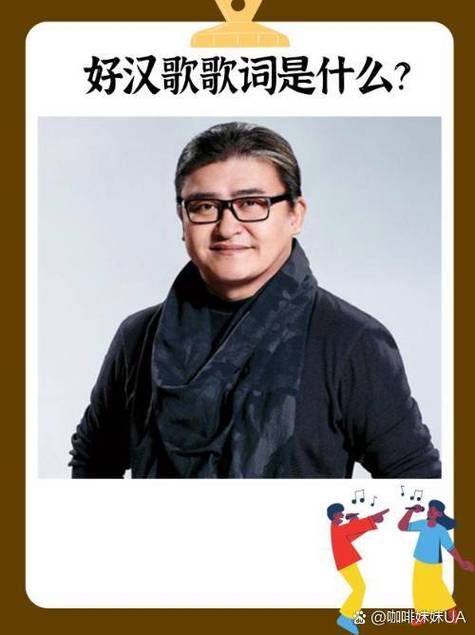

后来他上节目,总爱提保定的事儿。有次说好汉歌的创作, “当时在录音棚里卡了三天,突然想起小时候在护城河看船夫号子,那一声‘嘿哟’,不就是现成的节奏吗?”歌里那句“大河向东,流啊”,其实保定人说话本来就带着股甩腔,他只是把生活里的“糙”,磨成了音乐里的“光”。

对家乡的后辈,他从不含糊。保定有个学生想考音乐学院,家里没钱买乐谱,他让人送过去一摞,“再送台二手钢琴吧,让孩子练。”2018年保定举办音乐节,他不要出场费,只提了个要求:“让咱保定的民间艺人跟我同台,那老吹糖人的、踩高跷的,都得搬上台!”那天他站在聚光灯下,身后是扭秧歌的队伍,笑着喊:“你们听,这才是咱中国的根!”

三、舞台上的“巨匠”,还是保定胡同里的“欢哥”

如今的刘欢,是中央音乐学院教授,是金曲奖评委,是舞台上的“定海神针”。可只要一回保定,他还是那个愿意蹲在路边和下棋大爷唠嗑的“欢哥”。有次在保定商场买东西,售货员认出他,激动得话都说不利索,他却摆摆手:“别别别,给我挑个便宜点的围巾,给我家姑娘带。”有人问他:“您这么大的腕,还怕被认出来?”他笑着说:“怕啥?保定的街坊,谁家没点糟心事找我念叨过?我是他们的‘欢哥’,不是什么‘艺术家’。”

他总说自己“五音不全”,可偏偏能用情感把每一个音符都砸进人心里。唱千万次的问时,你会想起他在保定琴房练琴的夜晚;唱从头再来时,你能看到他父亲在纺织厂车间里佝偻的背影。他的歌里没有华丽的技巧,只有保定人骨子里的实诚——“话糙理不糙,情真意才切。”这话,他常对学生说,也是对自己音乐最好的注解。

你说,刘欢的“魂”到底是什么?

是保定的胡同烟火?是棉三厂的煤炉记忆?还是那股子“认死理、不服输”的保定劲儿?或许都有。当一个歌手能把一座城的生活,酿成能唱进千万人心里的歌时,他就不再只是“歌手”,而是一个城市的“声音符号”。

就像保定人常说的:“刘欢是咱保定的‘活名片’,可他名片上写的,从来不是‘名’,是‘人’。”下次再听他的歌,不妨闭上眼——你或许能听到,保定的风,正吹过护城河的波纹,吹过老街坊的笑声,吹成一个男人心里,最温柔的故乡。