你有没有过这样的时刻?加班到深夜的办公室里,有人突然说“来,放首刘欢提提神”;KTV的待歌列表里,好汉歌永远能全场大合唱;连短视频平台的热搜上,每隔一阵子就有人翻唱千万次的问,评论区里总飘着“还是老刘的声音能治百病”。

为什么偏偏是刘欢?他的歌里到底藏着什么魔力,能让三十岁的“打工人”和六十岁的“老戏骨”都忍不住跟着哼?我们好像都欠一句“为什么,非刘欢不可?”

1. 他的声音,根本不是“唱出来的”

第一次听刘欢唱歌,很多人都会被他的音域“吓到”。弯弯的月亮开头轻轻一句“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮”,像老收音机里飘出来的旧时光,醇得像刚拧开的酒;好汉歌里“大河向东流啊”一吼,又像山风裹着黄土扑面而来,瞬间把人扯到梁山泊的烈日底下。

但刘欢自己总说:“我唱歌不是‘用嗓子’,是用‘心气儿’。”他学的是西方古典音乐,却偏偏把最中国的“故事感”揉进了每一首歌里。千万次的问里那种穿透屏幕的孤独,从头再来里的倔强,天地在我心里的辽阔……他从不飙高炫技,却像用声音给你画了一幅画,每个音符都在讲故事。

记得歌手舞台上他唱烛光里的妈妈, millions 次播放下有一条评论:“我妈去世那天,我在ICU外循环这首歌,护士进来红着眼眶说‘你妈妈肯定听得见’。刘欢的歌不是歌,是活生生的情感。”

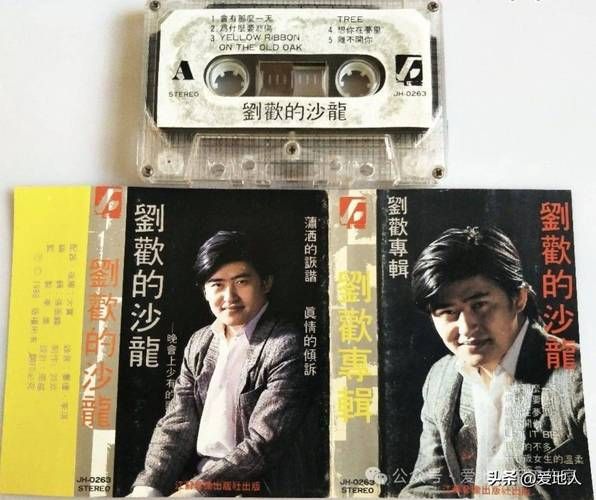

2. 他的歌,是刻在华语“集体记忆”里的BGM

1998年水浒传开播,全国电视机前的观众跟着刘欢吼“路见不平一声吼”;1997年香港回归,北京香港,好兄弟的旋律飘过维多利亚港;连甄嬛传里那首凤凰于飞,十年后依然是古装剧OST的“天花板”。

但你知道吗?刘欢从没主动追过“爆款”。当年好汉歌找他唱,他问:“这歌得有山东味儿吧?”导演说“对,要豪迈”,他直接扒了两口大蒜就进了棚,一气呵成录了三遍,中间还因为声音太大被录音师提醒“老刘,悠着点,话筒要炸了”。

他就像华语乐坛的“定海神针”——当流行乐坛琢磨着“怎么写更抓耳”时,他琢磨的是“怎么让歌活得更久”;当歌手比拼“谁的高音更亮”时,他说:“唱歌得让人记住事,记住人,记住那段时间。”后来“90后”“00后”们刷到好汉歌的反应,恰恰证明他做到了——原来有些歌,根本不需要宣发,时间会帮它“长”进每个人的骨血里。

3. 从“歌王”到“老师”,他活成了音乐人的“反面教材”

刘欢在圈内有个外号:“最不愿意当‘导师’的导师”。2018年中国好声音请他当导师,其他导师忙着抢学员,他却说:“你们别光抢,得看这孩子的歌能不能‘立住’。唱得好不如对音乐真。”有个学员想改编千万次的问加电音,他直接反对:“那首歌的孤独感,加了电音就变假惺惺了。”

其实在很多人眼里,刘欢早该“躺平”了。他手握几十个金曲奖,上过无数次春晚,连李玟、那英都称他“老师”。但他现在更愿意在大学里当教授,带着学生研究“中国音乐文化”;会花三年时间打磨一张专辑,不为赚钱,就为“把中国音乐元素讲清楚”。

有记者问他:“现在这个流量时代,年轻人还会听您的歌吗?”他笑着说:“我不管年轻人听不听,我只知道,音乐这东西,真东西永远吃香。就像你吃惯了好茶,再喝甜腻的饮料,总会觉得差点意思。”

最后问你一句:你上次主动听刘欢的歌,是什么时候?

是压力爆棚时想听从头再来给自己打气?是过年回家路上听家园想家?还是某个瞬间,突然发现弯弯的月亮里“今天的笑容有点忧愁”,就是在说你?

其实我们让他“播放刘欢”,放的从来不是一首歌,是某个具体的自己——是那个当年跟着好汉歌幻想当英雄的少年,是那个深夜里被千万次的问戳中泪腺的大人,是我们心里最不想丢掉的、对“好音乐”的执念。

下次当有人说“给我放刘欢”时,别急着划过。你听到的,可能不只是旋律,是整个华语乐坛,最珍贵的“回响”。