你有没有刷到过这样的视频:画面里的人,前一秒还在用沙哑厚重的嗓音吼着“大河向东流”,下一秒突然换上港普,比划着“一起走过的日子”的经典手势,眼神里还带着点刻意模仿的沧桑。评论区里有人说“神还原”,也有人吐槽“像在看两个拼单的AI”。但说真的,当一个人同时把刘欢和刘德华这两个跨度极大的“顶流”捏进同一个模仿表演里,你到底是该夸他“能打”,还是该皱眉说“有点乱套”?

刘欢的“厚”与刘德华的“亮”:本就是两个世界的“人设”

先别急着评判模仿者,得先琢磨清楚:刘欢和刘德华,到底能不能“一起模仿”?

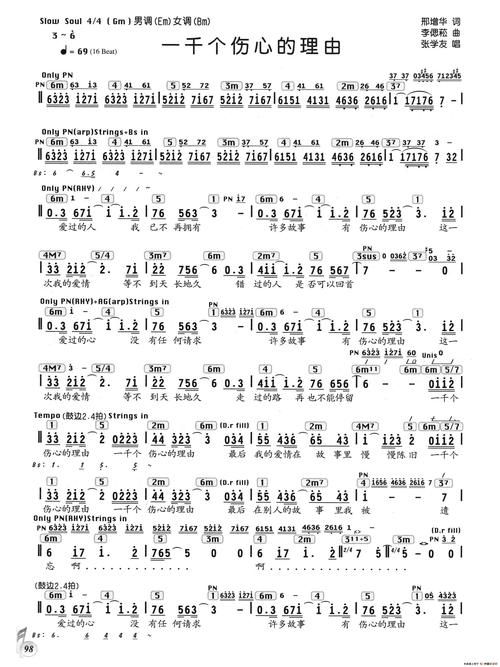

刘欢是什么标签?是“内地乐坛活化石”,是“高音教科书”,是好汉歌里那声能把酒碗摔碎的“嘿嘿哟哟”。他的嗓音像窖藏多年的老酒,醇厚得能压住整个舞台的气场,连说话都带着股“说书人”的节奏感——你听他讲我是歌手的幕后,声音里仿佛自带背景音乐。模仿他?先得把声带磨出岁月的茧子,再把眼神练成“看透世事沧桑却依然温柔”的爹系温暖。

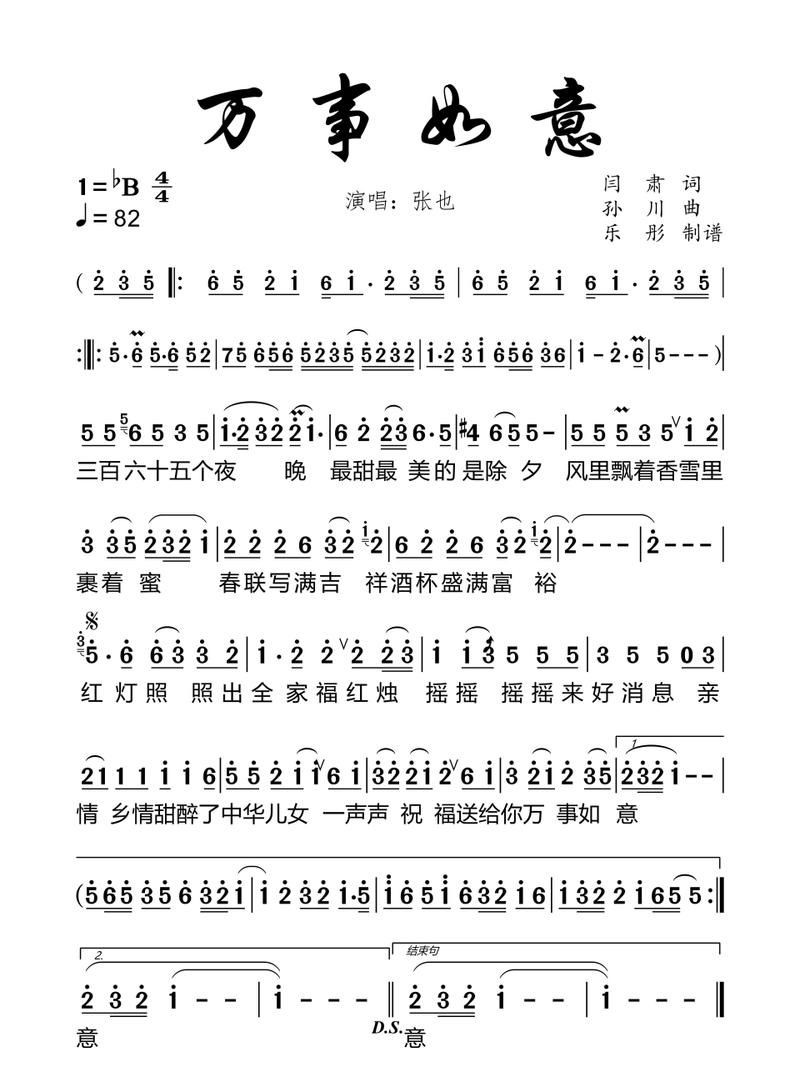

可刘德华呢?他是“四大天王”里永远跑在C位的“劳模”,是“华语娱乐圈的常青树”。他的声音不是最有辨识度的,但他的“努力人设”刻进了DNA:无间道里演警察累到晕倒,拍失孤晒到脱皮,连唱今天都能让几代人跟着哽咽。模仿他?得学会用45度角仰望天空的虔诚眼神,得练出“唱跳一小时不喘气”的体力,还得把握住那种“邻家大哥突然变身顶流”的反差魅力。

一个像“深秋的落叶”,一个像“盛夏的阳光”,一个重“情感浓度”,一个重“舞台感染力”。把这两个人捏在一起模仿,难度不亚于让川菜师傅同时做佛跳墙和重庆火锅——不是汤底糊了,就是辣味串了。

模仿者的“野心”:是真热爱还是流量焦虑?

说说那些同时模仿刘欢和刘德华的人,他们到底图什么?

见过最拼的一个模仿者,叫阿哲(化名),短视频粉丝30万。他不是科班出身,就是从小这两位“天王”的歌听得滚瓜烂熟。为了学刘欢,他把刘欢所有演唱会视频剪成片段,反复研究他换气时的眉头皱起、咬字时的舌尖位置——比如千万次地问里“不在乎曾经拥有”的“曾”字,刘欢会刻意把尾音拖长,带着点叹息感,阿哲就对着镜子练到嗓子发炎。为了学刘德华,他找了刘德华早期舞蹈视频,一帧一帧抠动作,比如忘情水里那个经典的“点指”动作,他说“刘德华的指关节会突然绷紧,既有力道又不僵硬,练了三个月才找到感觉”。

他的视频里,前半段是刘欢的好汉歌,厚重的声音配上他特意穿的宽松麻布衣,整个人像从水浒传里走出来;后半段切到刘德华的中国人,换上一身黑色皮衣,突然眼神放光,动作利落得像换了个人。评论区有人说“这反差太绝了”,也有人说“模仿得再像,也不是他们本人”。

阿哲说:“我不是想取代谁,就是想让年轻人知道,以前有两位这样的歌手,他们的作品值得被记住。”这话听着挺真诚,但也藏着一丝无奈——如今的短视频,模仿不“极致”就没人看,不“拼盘”就难出圈。就像以前模仿秀是单独表演,现在得“套餐式输出”:一个视频里既要有“技术流”(刘欢的唱功),又要有“情绪流”(刘德华的感染力),还得加点“视觉冲击”(换装、换道具)。

真正的“模仿”,是“形似”还是“神似”?

但模仿这事儿,真的越像越好吗?

想起多年前看模仿秀大赛,有个选手模仿刘欢,声音、外形都七八分像,但唱到从头再来时,眼神空空的,像在背书。而另一个人,声音没那么厚重,但唱到“心若在梦就在”时,攥紧的拳头和微微发红的眼眶,让人觉得这才是刘欢歌里的那股不服输的劲儿。刘德华也一样,之前看到个模仿者,动作标准到可以复制MV,但少了刘德华那种“对着台下粉丝笑时眼角的细纹”,总觉得少了点人情味。

模仿的最高境界,从来不是“复制粘贴”,而是“懂魂”。刘欢的“魂”,是音乐里的故事感,是唱民歌时的文化底蕴,是评委时直言不讳的耿直;刘德华的“魂”,是舞台上永远拼尽全力的“劳模精神”,是对粉丝几十年如一日的温柔,是拍电影时“为角色豁出去”的较真。就像一个资深乐评人说的:“你学刘德华跳舞学得再像,如果眼神里没有‘我不想让你们失望’的执着,那永远只是空壳。”

当模仿变成“流量密码”,我们失去了什么?

现在打开短视频,“模仿刘欢刘德华”的标签下,你能看到各种魔改版:有人穿着女装模仿刘德华的“忘情水”,有人用变声器把刘欢的歌改成了抖音神曲,还有人把两人的歌剪在一起,做成“对唱版”——评论区有粉丝骂“亵渎经典”,也有人说“挺好玩的,挺乐呵”。

但仔细想想,当模仿从“致敬”变成“博眼球”,从“还原”变成“恶搞”,我们失去的到底是什么?是年轻人对经典的敬畏心,还是对“匠心”的耐心?就像一位老歌手在采访里说的:“以前模仿是‘我要学你优秀的地方’,现在是‘学你就能红’,这出发点就不一样。”

说到底,模仿刘欢和刘德华,从来不是件简单的事。一个让你懂得“厚积薄发”的力量,一个让你相信“努力终有回报”的道理。与其纠结“一个人能不能同时模仿两个人”,不如想想:当我们放下手机,真正该记住的,是刘欢歌里的家国情怀,是刘德华戏里的百味人生,是那个没有短视频时代,依然有人愿意为梦想“熬十年”的娱乐圈黄金年代。

毕竟,真正的经典,从来不需要“模仿”来证明自己。能被模仿的,是他们的成功;能被记住的,是他们的灵魂。你说呢?