在流量为王、速食当道的娱乐圈,总有些名字像陈年的酒,越品越有味道。刘欢,无疑是其中最特别的那一个。当歌手们忙着蹭热搜、玩跨界、靠“人设”固粉时,他却稳坐音乐殿堂一隅,用四十年如一日的坚持,走出了一条“不争之争”的路——没有刻意营销的“国民度”,却成了真正的“国民歌手”;没有追逐潮流的“紧跟风”,却让每一首歌都成了刻进时代骨子里的旋律。有人问他“成功的秘诀”,他总笑着说:“就是没把唱歌当工作,当成了日子过。”可这“日子”背后,藏着太多娱乐圈最稀缺的故事。

从“少年壮志”到“音乐匠人”:他让每一首歌都带着“体温”

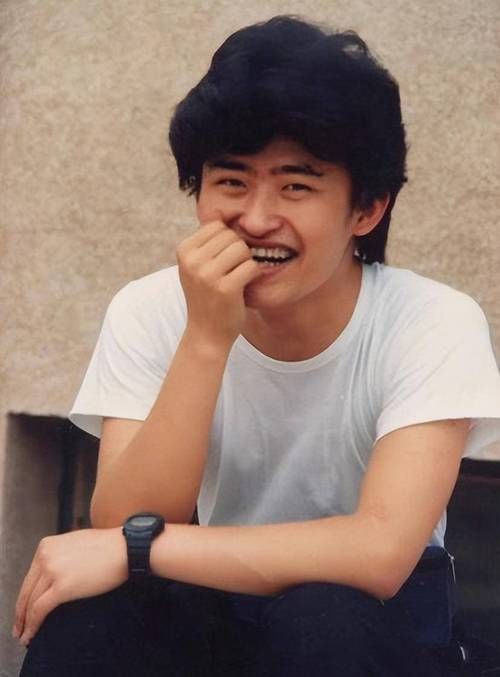

你敢信吗?如今被奉为“教科书级”的实力派,刘欢的起点,是胡同里走出来的“音乐顽童”。19岁那年,他带着少年壮志不言愁的demo闯进北京,结果被制作人退了三次——“太文气,不够有‘劲儿’”。可他偏不信,愣是在筒子楼的录音棚里,对着镜子练了整整三天,把青涩的少年气练成了铁骨铮铮的“家国情怀”。后来这首歌火遍大江南北,成了改革开放初期的“青春BGM”,可没人知道,为了录好那句“热血似火”,他连续一周每天只睡三小时,嗓子哑到说不出话,却依然坚持“每一个字都要带着心跳声”。

这种“较真”,成了他刻在骨子里的习惯。90年代,当流行乐坛开始沉迷于“港台风”时,他却一头扎进民族音乐的“深坑”。为了录好汉歌,他跑到河南太行山,跟着老艺人学唱当地的“信天游”,嗓子唱出血丝也不肯停;为了唱懂弯弯的月亮,他每天坐在京郊的河边,看月影在水波里摇晃,一等就是半个月。有人说他“太轴”,可他却说:“歌是活的,你得懂它的‘根’,才能让它开出花来。”后来这些歌成了经典,可他从不提自己付出过多少,只是轻描淡写地说:“音乐找我,我不找音乐。”

当“流量”成了主流:他做了娱乐圈最“傻”的事

这几年,娱乐圈的“游戏规则”似乎变了——谁会炒作谁火,谁肯“扮丑”谁红,可刘欢偏要做那个“逆行者”。2018年,歌手节目组找他当首发嘉宾,开出的条件是“可以适当加入一些‘话题点’”,比如聊聊离婚、谈谈体重。他听完笑了笑,直接回绝:“唱歌就是唱歌,不需要那些花里胡哨的东西。”后来他上了节目,既不卖惨也不立“人设”,只是安安静静地唱歌,把从头再来唱得让全场观众落泪,把凤凰于飞唱出了历史的厚重感。

更“傻”的是,他十几年如一日地“免费”教学生。在北京大学任教时,他拒绝所有商业课程,只给学生开“兴趣班”,还自掏腰包给困难学生买乐谱。有个学生问他:“刘老师,您不怕学生抢了您的饭碗吗?”他摆摆手说:“好的老师,不是让学生成为自己,是让学生成为更好的自己。”如今,他的学生里有的成了知名歌手,有的成了音乐制作人,可每次提起他,都说:“刘老师教会我们的是‘敬畏’——敬畏音乐,敬畏舞台,更敬畏自己。”

当无数歌手在“流量”与“初心”间摇摆时,刘欢却用行动证明:真正的“国民度”,不是靠热搜堆出来的,而是靠一首首扎实的歌、一颗颗真诚的心,一点点攒起来的。就像他在一次采访中说过的:“观众的眼睛是雪亮的,你糊弄它,它就糊弄你;你真心待它,它会把你记在心里。”

“花开灿烂”的背后:他活成了娱乐圈的“定海神针”

如今,刘欢已经64岁了,有人劝他“该退休了,享受生活”。他却依然每天练声、写歌、教学生,日子过得比学生还充实。去年,他推出了新专辑岁月,里面全是些“老歌新唱”,没有宣传、没有炒作,却依然卖出了百万张销量。歌迷问他:“为什么还这么拼?”他指着专辑封面上的那朵花说:“你看这花开得多好,我只是在给它浇水而已。只要音乐还在,我就永远年轻。”

其实,刘欢的“一路花开灿烂”,从来不是偶然。在这个浮躁的时代,他像个“孤勇者”,守着音乐的一方净土,不迎合、不将就、不妥协;他像个“摆渡人”,用四十年的时光,把一代代人从“流行乐”的浅滩,渡到了“音乐艺术”的深海。他让我们看到:真正的成功,不是站在聚光灯下的光芒万丈,而是活成自己想要的样子,让身边的人因你而温暖,让这个世界因你而多一点真诚。

所以,回到最初的问题:为什么刘欢的“一路花开灿烂”,成了娱乐圈最珍贵的“反套路样本”?或许答案很简单——因为他始终记得:“做人要像一首好歌,有起承转合,有高低起伏,但最重要的是,要一直‘走心’。”

这样的刘欢,又怎能不让人爱?