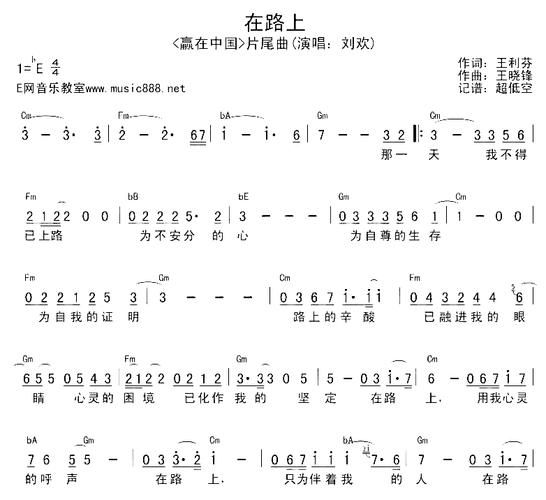

你有没有过这样的时刻?加班到深夜走在空无一人的街上,耳机里突然传来一阵熟悉的旋律,歌词像针一样扎进心里——"那一天我不得已上路,为不安分的青春......"眼泪还没掉出来,嘴角却先跟着扬了起来。最近跟几个80后朋友聊天,发现大家手机里都存着这首歌,不是刻意的收藏,是某天某个瞬间,它自己就钻了进来。

这首歌,就是刘欢的在路上。

1985年的夏天,一个"不得已"的开始

提到刘欢,很多人先想到的是好汉歌的豪迈,是弯弯的月亮的深情,但在路上的故事,可能更贴近普通人。1985年,27岁的刘欢刚从中央音乐学院毕业留校任教,那时的他,还没站在春晚的舞台上,还没成为"国民歌手",甚至连自己的专辑都没有。

"当时我在学校搞音乐剧,为了让学生们多接触创作,自己写写歌试试。"后来接受采访时,刘欢笑着说这首歌"没什么大不了的"。但就是这首"没什么大不了的"歌,却成了无数年轻人的"青春BGM"。

为什么是"不得已上路"?歌词里的不安分,其实是那个年代最真实的写照。改革开放刚起步,年轻人眼里有光,心里有火,却不知道路该怎么走——有人辞掉铁饭碗"下海",有人背着包去深圳闯特区,有人守着梦想在出租屋里写歌。刘欢把这种"迷茫但往前冲"的状态,写进了歌里:"见过太多的人情冷暖,独自在拥挤的路上走",不是抱怨,是"知道自己要什么"的倔强。

没有华丽技巧,却藏着最懂人心的唱腔

仔细听在路上,你会发现刘欢的唱法其实很"糙"——没有华丽的转音,没有刻意的飙高,就像一个老大哥坐在你对面,慢悠悠地讲自己的故事。但恰恰是这种"糙",让歌里的情绪扑面而来。

他唱"注定漂泊的一生,注定我跋涉的脚步"时,声音里带着点沙哑,不像唱弯弯的月亮那样温柔,而是像踩在山路上的脚步,一步一个坑,却一步一个实。这种唱腔,后来成了刘欢的标志:不炫技,只传情。

有乐评人说:"刘欢的嗓子像老酒,初听不觉得惊艳,越品越有后劲。在路上里没有'我要成功'的呐喊,只有'我还在走'的笃定,这才是成年人最需要的勇气。"

30年过去,我们依然"在路上"

前阵子刷到一条视频:一个95后程序员,在凌晨两点的写字楼里,对着电脑屏幕抹眼泪,评论区有人说"你听在路上吗?"他回复:"听了,觉得自己就是那个'为不安分的青春'上路的人。"

是啊,1985年的年轻人,为"改革"上路;2023年的年轻人,为"内卷"上路;30年前的人挤火车去深圳,30年后的人挤地铁通勤——路换了,鞋换了,但"不安分的青春"和"孤独但坚定"的心,从来没变过。

刘欢曾在一次采访里说:"音乐不是用来装点的,是用来说话的。在路上能被人记住,不是因为我唱得好,是因为它说出了每个普通人的心里话。"

你看,歌里写的从来不是"英雄的路",是"你的路,我的路,他的路"——是那个为了多挣200块加班到深夜的年轻妈妈,是那个为了考研在图书馆啃书的少年,是那个为了照顾病辞去工作的大哥......每个人都在自己的"路上",累了,倦了,听一句"注定我跋涉的脚步",突然就有了往前走的力气。

所以为什么30年后听在路上还是会破防?因为它从来不是一首"老歌",是一面镜子。照见我们曾经的迷茫,照见我们现在的坚持,照见未来的路可能还很长,但"知道要去哪里"的我们,从来都不孤单。

就像歌里唱的:"那天我路上,看到一朵野花,它孤独地开,在山坡下......"你看,再平凡的路,也有风景;再孤独的脚步,也能走出自己的天地。

毕竟,我们都在自己的路上啊。