你有没有过这样的时刻?某个深夜刷短视频,突然一段旋律钻进耳朵,前奏一起,眼眶就湿了。是青花瓷?还是涛声依旧?但如果我说,是“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣”这句诗,你会不会意外?

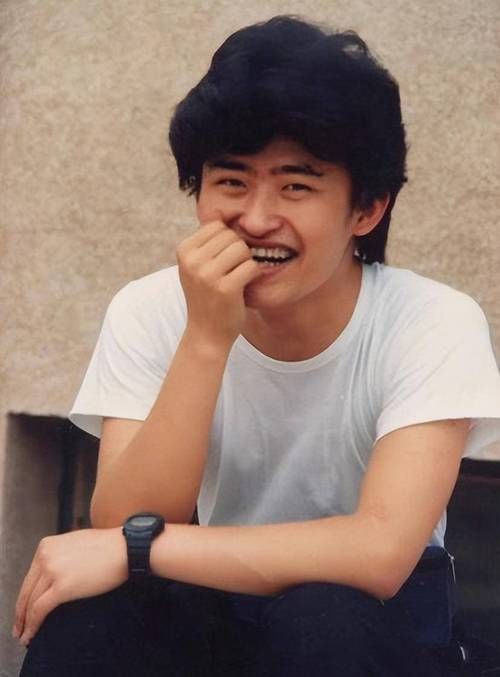

2019年,经典咏流传第二季舞台上,刘欢穿着简单的黑色毛衣,坐在钢琴后,指尖落下,一段带着古韵的钢琴声慢慢铺开。当他唱出“本是同根生,相煎何太急”时,台下不少红了眼眶。很多人不知道,这首被称“重新定义古典诗词传唱”的七步诗,其实藏着刘欢对一个创作者的“执念”——好的音乐,不该是“炫技”,得让诗自己“说话”。

从“煮豆燃豆萁”到“相煎何太急”:1700年前的泣血诘问,藏着中国人最痛的共鸣

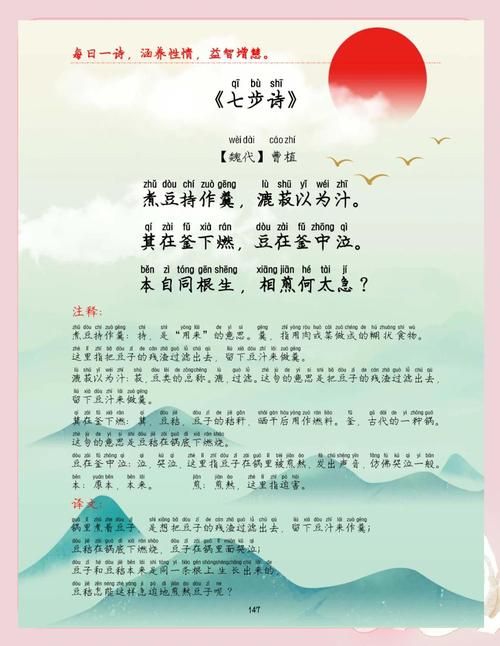

“煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急。”这首诗,中国人从小就会背。小学课本里说,这是曹植的智慧——哥哥曹丕想杀他,限他七步作诗,他用豆萁煮豆的比喻,劝住了兄长。但长大后再读,总觉出点不一样的味道:那声“泣”,不是求饶,是压抑到极致的悲凉;那句“相煎何太急”,也不是质问,是骨肉相残的无奈。

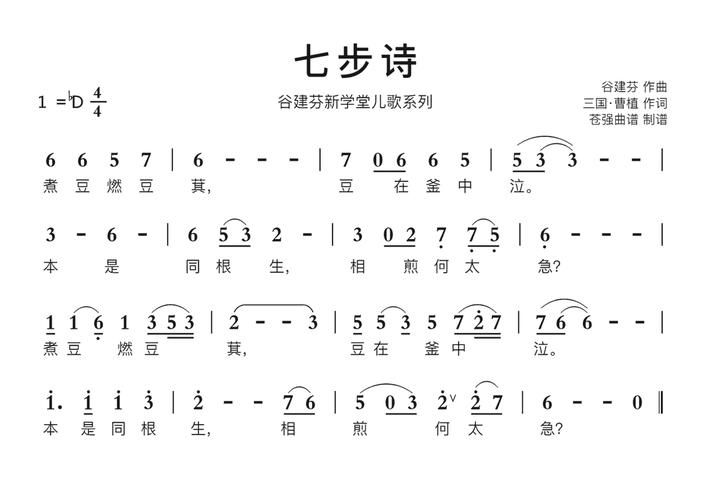

1700多年来,它被收录在课本里,被文人吟诵,被书法家书写,却少有人想过:如果这首诗会唱歌,会是什么模样?直到刘欢站在经典咏流传的舞台上,问出了一个直击灵魂的问题:“我们总说‘传唱’,可到底要传什么?是旋律,还是诗词里的‘人’?”

刘欢的“笨办法”:不炫技,让曹植的“泣血”自己“说话”

接到七步诗的邀约时,刘欢犹豫了。作为华语乐坛“音乐教父”,他写少年壮志不言愁,唱千万次的问,每首歌都带着强烈的个人风格。但这次,他说:“七步诗不需要我刘欢,它需要曹植自己站起来说话。”

为了“让曹植说话”,他做了一个让团队意外的决定:不用复杂的编曲,不用华丽的转音,甚至不按常规的“流行旋律”来。他找来古琴演奏家巫娜,让古琴的泛音像“豆子在釜中泣”的回响;他让合唱团用“气声”和声,像来自1700年的叹息;连钢琴的旋律,都刻意保持“克制”——右手是诗的平仄,左手是命运的沉浮。

“你知道最难的是哪句吗?”刘欢后来在采访中说,是“本是同根生”。原稿里他写得特别满,弦乐、和声全加上,可越听越不对味。“曹植写这句时,心里应该是软的,是痛的,不是愤怒的。后来我把所有乐器都抽掉,留了两句钢琴的单音,像他蹲下来摸着豆萁说:‘我们本是一起的啊。’”

这就是刘欢的“笨办法”:不抢戏,不炫技,把自己当成“翻译官”,把曹植藏在字里行间的“情”,用音乐一点点“译”出来。

为什么是刘欢?因为他懂“中国式”的痛,更懂“经典”的活化

有人说,“刘欢的声音一出来,就有‘年代感’”。但七步诗的传唱,恰恰打破了“年代感”的壁垒。播出当晚,微博上“刘欢七步诗”的阅读量破5亿,评论区里,00后说:“第一次觉得古诗这么戳心”,90后说:“好像看到了和弟弟妹妹吵架时的自己”,70后感慨:“这不就是兄弟间的‘相煎’吗?”

为什么能跨代共鸣?因为刘欢抓住了“中国式情感”的内核:七步诗写的从来不是“皇权斗争”,是“本该亲近的人,为何成了最熟悉的陌生人”。他没去讲曹植的“才华横溢”,也没去渲染曹丕的“狠辣”,只把“同根相煎”的痛,唱成了每个人都能懂的“亲情困境”——是兄弟姐妹间的竞争,是朋友间的误会,甚至是我们和自己内心的“较劲”。

更难得的是,他没把“经典”做成“文物”。古琴和钢琴的碰撞,不是“中西合璧”的噱头,而是让1700年前的“泣血”,有了现代的“呼吸”。就像他在节目里说的:“传唱不是复刻,是让古人的‘心’,在今天能找到新的‘壳’,让更多人听见。”

真的经典,从来不怕“旧”——它怕的是被遗忘

这些年,我们总说“国潮复兴”“传统文化热”,但很多所谓的“活化”,不过是把古诗套上电子节拍,让古人说唱。刘欢的七步诗却告诉我们:真正的经典,不需要“炫技”的外衣,只需要“真诚”的翻译。

如果你再去听这首歌,会发现它越听越“重”——不是因为旋律复杂,是因为你会在“豆在釜中泣”里,看到自己的委屈;在“本是同根生”里,想起亲人的温暖;在“相煎何太急”里,反思自己的执念。这才是经典的力量:它跨过千年,不是为了让我们“背诵”,而是让我们在每一个当下,都能找到情感的共鸣。

所以,一首流传1700年的诗,为何被刘欢一作曲就刻进中国人DNA里?或许答案很简单:因为他让我们知道,那些藏在历史书里的文字,从来不是“死”的,它们是活的,是有温度的,是等着我们用真心去“唤醒”的。

就像曹植当年写这首诗时,不会想到1700年后,会有人用音乐让他的“泣血”变成千万人的“共鸣”;我们也终将在经典里,读懂自己,读懂这个时代。