凌晨三点,我刷到一条旧视频:1995年春晚上,刘欢穿着黑色西装,站在聚光灯下唱一千万个伤心的理由。镜头扫过观众席,前排有人抹眼泪,有人跟着轻轻和,后排的年轻人举着荧光棒晃,眼神里全是迷茫又专注的光。评论区有人问“都30年了,为什么听这首歌还是想哭”,我突然想起第一次听它的年纪——在复读班的晚自习,同桌用破旧的MP3放这首歌,我假装做题,眼泪却砸在了课本的“函数”上。

一、1993年的刘欢,到底在唱什么?

说真的,很多人以为一千万个伤心的理由是首“情歌”,但刘欢当年唱的,可能不止于此。

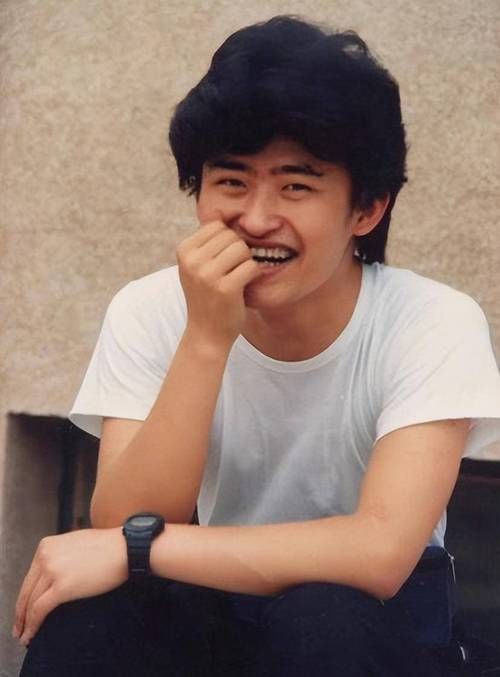

1993年,滚石唱片找到刘欢,希望他尝试点“不一样”的流行音乐。那时候的他,刚唱完少年壮志不言愁弯弯的月亮,是“中国风”民歌的代表,嗓音像黄土高原的高原,浑厚又带着距离感。但这首歌的作者李宗盛,却让他唱起了“都市里的孤独”——你听开头那句“一千万个伤心的理由,一千万个伤心的理由”,没有震天的高音,只有像在耳边说话的气声,像喝多了酒的人在昏暗的酒吧里,慢慢把心事倒出来。

据说刘欢录这首歌时,李宗盛没让他飙技巧,反而说:“你得想想,你是被生活磨过的人,你的声音里得有‘皱褶’。”所以你听他唱“你知否可曾看见,我的心在雨中颤抖”,那句“颤抖”不是抖出来的,是喉咙里压着的一股劲儿,像被什么东西堵着,吐不出来又咽不下去,像极了普通人失恋时,明明想大哭,却只能在厕所里咬着毛巾发抖的样子。

那年刘欢31岁,刚从美国哥伦比亚大学学成归来,见过外面的世界,也经历过事业的起起落落。有人说他唱这首歌时,眼里带着一股“中年人的疲惫”,但你仔细听,疲惫里又藏着倔强——“爱到不能爱,聚到终须散,若没有你,陪我漫长未来,多精彩”。这不是年轻人的要死要活,是经历过“曾经沧海”后的释然,是“算了,但也没完全算”的复杂情绪。

二、为什么它能成为“时代眼泪”?

要说这首歌为什么能火30年,得先看看90年代初的中国。那时候改革开放的春风刚吹了几年,很多人第一次离开家乡,在大城市里挤公交、住地下室,听着收音机里的港台流行歌,心里全是“漂泊感”。

有乐迷后来回忆:“那年我在深圳工厂打工,每月工资300块,租的单间只有6平米,每天晚上听着刘欢唱‘我的心在雨中颤抖’,就觉得‘啊,原来不止我一个人觉得生活难’。”这首歌里的“伤心”,不是某个人的失恋,是刚毕业的年轻人找不到工作的焦虑,是农民工想家却买不起车票的无奈,是所有人都往前赶,却不知道要去哪里的迷茫。

加上当时卡带正流行,这首歌被收录在让我再看你一眼专辑里,卖出了几百万盘。工厂流水线上的女工,骑着自行车送快递的小哥,教室里偷偷听歌的学生……谁的兜里没揣过一盘印着刘欢脸的卡带?谁没在KTV里,用破锣嗓子吼过那句“一千万个伤心的理由”?

更绝的是,刘欢的嗓音太“有辨识度”了。他的悲伤不是林忆莲式的细腻,也不是张学友式的撕心裂肺,他是“大珠小珠落玉盘”那种——每个字都沉甸甸的,像砸在心上的石子。你不需要看歌词,光听声音就知道:这是刘欢在唱,一个经历过生活,却依然愿意替你把难过唱出来的人。

三、30年后再听,我们到底在哭什么?

前几天在短视频平台刷到一条视频:一个95后博主把一千万个伤心的理由和孤勇者混剪,配文“为什么刘欢的歌能听一辈子”。评论区吵翻了有人说“老歌就是有味道”,有人说“现在的歌哪有灵魂”,但有一条评论点赞最高:“因为现在的歌唱‘我爱你’,刘欢唱‘活过’。”

说真的,我现在听这首歌,很少会想到“失恋”,更多时候是想起加班到深夜,走在空无一人的街上,耳机里突然响起“爱到不能爱,聚到终须散”,就会突然鼻子发酸——原来成年人世界里,哪有那么多“非你不可”,更多是“就算这样,也得往前走”的无奈。

刘欢自己很少提这首歌,他说“我唱过的歌里,这只是普通的一首”。但每次演唱会,他只要唱这句,全场大合唱的声音就能掀翻屋顶。2021年他在“歌手”舞台上重新唱这首歌,没有华丽的编曲,还是那样站着,开口唱到“一千万个伤心的理由”时,镜头给到他眼睛里的红血丝——那是50多岁的人,依然在为当年的情绪波动,是“明明已经唱了三十年,依然觉得这歌里有话要说”的真实。

所以你说,一千万个伤心的理由凭什么能唱到30年后?

它不是什么“神作”,没有华丽的词藻,没有复杂的技巧,它只是刘欢用他那布满“生活皱褶”的嗓子,把普通人藏在心底的“没说出口的话”,唱了出来。

我们爱听的,从来不是歌本身,是歌里那个像我们一样,经历过难过却依然没放弃的自己。

就像有人说的:“每次听完这首歌,都觉得好像刘欢在拍着我的肩膀说‘别怕,大家都一样’。”