你有没有刷到过这样的短视频:镜头对准一个普通的工作室,一个拿着剪刀的年轻人深吸一口气,对着模特的头发“咔嚓、咔嚓、咔嚓”三下,还没等周围人反应过来,一个利落又带着点慵懒感的背头已经成型——额角的弧度带点棱角,头顶的发丝却蓬松着,完全是歌手刘欢在春晚舞台上唱好汉歌时那个经典的模样。评论区瞬间炸锅:“这…三剪刀?我照着镜子剪了两小时都没剪出这味儿!”“刘欢老师的发型成‘民间高手挑战项目’了?”

这事儿说小了,是个美发师的技术分享;说大了,却藏着一代人的记忆,和一个经典形象的“破圈生命力”。

三剪刀背后,是对“经典骨相”的精准拿捏

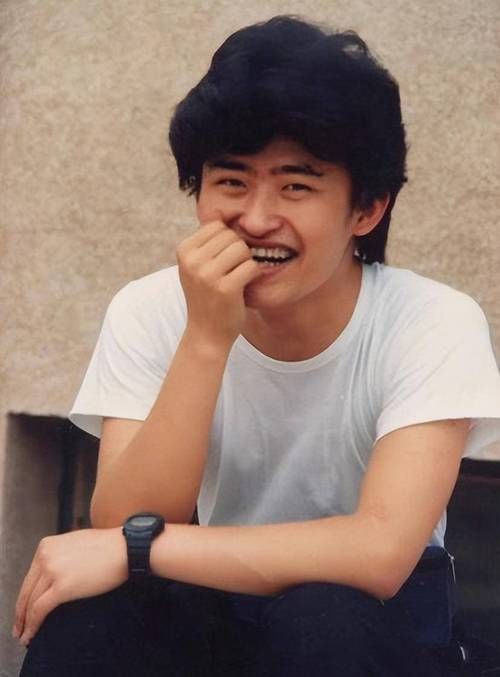

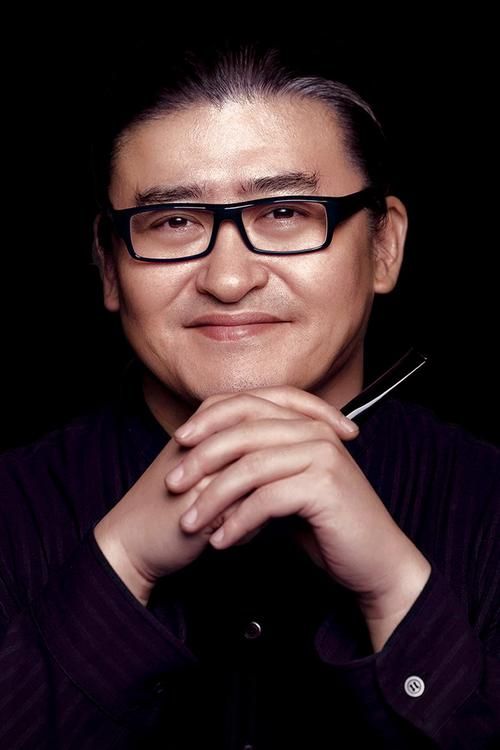

视频里的造型师小李(化名)其实是个90后,开了家社区理发店,平时就爱琢磨“老明星的造型”。“刘欢老师的发型,我从小看到大,总觉得它难剪,但又说不出难在哪。”他说,自己真正敢尝试,是去年翻到1998年春晚好汉歌的片段,“灯光打下来,刘欢老师的头发蓬松得像顶了朵云,但发际线又利落得像用尺子画过,那种‘学者气质’和‘艺术气场’全在发型里了。”

他琢磨了半个月:刘欢的发型不是简单的“背头”,关键是“上蓬下紧”——头顶要留足够长度打出发根支撑力,额角和鬓角却要修剪出清晰的轮廓,把脸型往“方中带圆”的流畅方向修饰。“普通背头容易显得板,但刘欢老师的发型有‘呼吸感’,因为每根发丝的走向都不一样,不是死板地梳上去。”

那“三剪刀”是噱头还是真功夫?小李拍视频时故意没提前规划,就是顺着模特原有的发质和脸型边剪边调整:“第一剪刀修鬓角,把杂碎的‘毛边’去掉,让脸型轮廓出来;第二剪刀剪头顶的层次,不是推平,而是斜着剪出一道‘弧度’,让头发能自然蓬起来;第三剪刀最关键,对着发旋的位置轻轻‘带一下’,把头顶的‘包’打圆,这才有了那种‘云朵感’。” 他说,其实真正的手艺在“剪之前”——沟通发质、测量头骨弧度、观察对方的脸型骨架,“这三剪刀,是浓缩了十步工序的‘临门一脚’。”

刘欢的发型:为啥能封神三十年?

说到这,你可能会问:一个明星的发型而已,凭啥能被人记这么多年,还成了“造型的钉子户”?

对很多人来说,刘欢的发型从来不是“头发本身”,而是“时代的背景板”。上世纪90年代,港台明星的“大背头”“爆炸头”风行,但刘欢的发型却稳稳地“立”在央视的舞台上——不花哨,却比任何造型都有“分量”。就像好汉歌的旋律一样,他的发型带着一股“土气中的高级感”:不是刻意追随潮流,而是把自己最舒服的样子,变成了潮流本身。

造型师王磊(曾为多位明星设计发型)分析过刘欢发型的“密码”:“刘欢老师的头骨属于‘卵圆形’,饱满又有棱角,这种头骨剪任何发型都占优势。更重要的是,他的气质是‘学者型’——不需要用发型抢戏,发型反过来要‘服人’,所以那个背头不能太张扬,要带着点‘不修边幅的讲究’,这才符合他‘学院派歌手’的身份。”

你看,刘欢的发型从唱弯弯的月亮时的自然微卷,到好汉歌时期的经典背头,再到如今参加综艺时的略微简化,核心元素从未变过:清晰的发际线、自然的蓬松度、带着“松弛感”的轮廓。“它就像他的声音一样,不必多言,自有力量。”有网友说,“每次看到这个发型,就想起小时候全家人围在电视前听好汉歌,我爸跟着哼调子,我妈在厨房里喊‘别吵了’——那是再也回不去的年味儿。”

从“经典”到“破圈”:普通人的审美共鸣

小李的视频能火,不光是因为技术,更因为它戳中了一个点:现在的人,太需要“看得懂、学得会、能有记忆点”的经典了。

“你看现在的网红发型,今天‘狼尾’,明天‘脏辫’,换得比衣服还快,但剪完出门,遇到同款的概率比中彩票还高。”小李说,自己接客时总有人问:“能剪个XX明星的发型吗?”但他发现,很多人根本不适合,“因为网红造型是‘为了特别而特别’,刘欢的发型却是‘为了合适而存在’。”

有网友在评论区晒出自己的“仿照成果”:用发蜡抓抓头顶,梳梳鬓角,虽然没有专业造型师的打理,但“至少出门不会被认成‘路人甲’”。“经典的东西,从来不是高高在上的艺术,而是藏在生活里的‘小确幸’。”小李说,有个大叔来理发,直接说:“就按刘欢那个剪,我唱好汉歌的时候,得有那感觉!”

说真的,一个发型能火几十年,靠的不是热搜和营销,而是像刘欢这样的人,用时间和作品把它“焊”在了大众记忆里;而一个“三剪刀”的视频能引发共鸣,也说明我们内心里,依然渴望那些“有故事、有温度、不跟风”的经典。

下次再看到那个熟悉的背头,你或许会想起:哦,原来是三剪刀里的大学问,是一个时代的印记,更是藏在普通人生活里,那份对“不褪色美好”的向往。