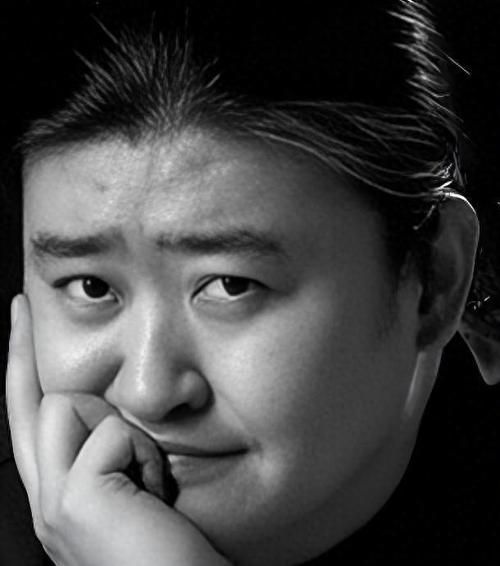

你还记得吗?90年代的电视里,穿黑色长款大衣、头发微卷的刘欢一开口,好汉歌的“大河向东流”就带着江湖气冲出来,连胡同里跳皮筋的小孩都会跟着哼两句;千万次的问的前奏一响,北京人在纽约里的艰辛与执着仿佛就在眼前。那时的他,是华语乐坛的“天王级人物”,演唱会门票一票难求,连说话都带着“音乐大咖”的底气。

可最近有人在拍北京胡同的纪录片时,镜头里突然晃过一个熟悉身影:花白头发,穿着洗得发白的灰色夹克,背着双肩包蹲在街边小摊前,跟老板笑着聊:“这豆腐脑多放点香菜啊,我闺女爱吃。”摊主愣了两秒才认出来:“哎!您这不是刘欢老师吗?”他摆摆手,一脸普通大爷的憨笑:“别别别,叫我老刘就行。”

从“刘欢老师”到“老刘”,这一声称呼的转变,藏着他二十多年的“人间清醒”。

一、头发全白了?不,是“卸下光环”的自在

最早有人发现刘欢“变老”,是2019年他在歌手里唱弯弯的月亮。舞台上的他,头发已经白了一多半,背影微微佝偻,声音里少了年轻时的锋利,却多了岁月熬出的醇厚。当时弹幕炸了:“怎么突然头发全白了?”“是不是生病了?”

后来才知道,这白发哪是一夜之间变出来的,是20年“与病魔赛跑”的痕迹。2000年,刘欢查出脂肪肝,医生警告“再不控制会肝硬化”。他一咬牙,戒了酒,戒了最爱的红烧肉,连唱歌都改了“方式”——以前一场演唱会下来能吼三小时,现在唱二十分钟就得下场喘口气,同事说:“刘老师唱好汉歌现在都只到‘大河向东流’,后面得换人接,体力真跟不上了。”

但白发对他来说,早不是“衰老”的符号,反而是“解放”的标志。有次采访记者问他:“您现在还会在意形象吗?”他哈哈大笑:“在意啥?我闺女小时候带我出去,同学问‘这是您爷爷吗?’我闺女就说‘这是我爹,年轻时候比现在帅多了’,现在想想多好玩!”你看,真正活得通透的人,早就不被“光环”绑架了——别人眼里的“过气”,是他自己眼里的“自由”。

二、从“舞台王者”到“厨房老爸”,他的人生下半场“甜掉牙”

提到刘欢,很多人会想起他跟妻子卢璐的爱情故事。当年卢璐还是个留学生,在巴黎听了一场刘欢的演唱会,回去跟闺蜜说:“那个中国男人唱歌时,眼睛里有光。”后来两人结婚,刘欢说:“我这辈子最幸运的事,就是在巅峰时遇到她,然后愿意为我收起所有的锋芒。”

现在刘欢的“主场”早已从舞台搬到了家里。有次他在综艺里自曝:“我现在每天最期待的是给女儿做饭,我闺女爱吃我做的糖醋排骨,火候得刚好,糊了不行,不烂也不行。”镜头扫过他手机相册,全是 family 照:大女儿抱着他脖子撒娇,小女儿举着满分试卷跟他炫耀,卢璐在旁边笑着拍“父女俩的日常”。他说:“以前我觉得成功是拿多少奖、开多少演唱会,现在我才知道,能每天一家人坐在一起吃顿晚饭,比什么都强。”

甚至有人拍到他晚上推着婴儿车(虽然是邻居家的,但他主动帮忙)在小区里散步,嘴里哼着改编版的摇篮曲,路过的阿姨笑着说:“刘老师,您比我们这些当爷爷的还懂带孩子!”他挠挠头:“都是现学的,毕竟我闺女小时候,我都在国外演出,错过了太多,现在得补回来。”

三、歌迷急了:“刘老师还能再开演唱会吗?”

这两年总有人问:“刘欢是不是彻底不唱歌了?”其实还真不是。2022年北京冬奥会,他和莎莎合唱雪花,虽然气息不如从前,但开口还是那个“刘欢味”;2023年电影满江红推广曲,他主动找到导演说:“我特别喜欢这首词,给我个机会吧。”录制时,他反复跟音乐老师说:“这里要慢一点,要让每个字都有分量。”

他说:“现在唱歌不为别的,就为那些歌。每次听到好汉歌,我还是会想起当年在录音棚,制作人跟我说‘刘欢,你得把咱中国人的豪气唱出来’,那句话我记了一辈子。”只不过,现在的他不再追求“数量”,而是“质量”——一年可能只录一两首歌,但每首都得“磨”上百遍。

有歌迷留言:“刘老师,我们不怕您老,就怕您不唱了。”他在采访里看到这句话,眼眶有点红:“放心吧,只要我还能开口,只要你们还想听,我就一直唱下去。只是可能以后唱不了大型演唱会了,但我可以在小剧场里,跟你们面对面聊聊歌里的故事,也行啊。”

说真的,现在的娱乐圈太缺刘欢这样的“清醒者”了。当流量明星们在“人设”里打转,在“热搜”上争高下时,他却蹲在胡同里吃豆腐脑,在家里给女儿做排骨,用白发和皱纹写着:人生真正的“顶流”,从来不是聚光灯下的万丈光芒,而是卸下所有身份后,能活成自己最喜欢的样子——“老刘”、老爸、丈夫,一个热爱生活、不忘初心的普通人。

所以你看,74岁的刘欢,哪里是“过气”了?他分明是把日子,过成了最动人的歌。