2011年6月的长春,风里都带着股青葱的校园气息。吉林大学前卫南区的大礼堂外,挤满了穿着各式T恤的学生——有人抱着吉他,有人举着写着“刘欢老师好”的纸牌,更有人从老校区辗转两小时公交,就为了抢一个靠边的位置。这一天,他们等的人不是流量明星,也不是当红歌手,而是刘欢。

那时的刘欢,早已是华语乐坛的“活招牌”。从好汉歌的豪迈到弯弯的月亮的深情,从北京欢迎你的恢弘到甄嬛传主题曲的婉转,他的声音和作品陪伴了几代中国人的成长。但很少有人知道,这位站在舞台中央的歌者,对“讲台”也有着特殊的执念。那天,他不是以歌手身份,而是受吉林大学艺术学院之邀,作为“名人名家讲坛”的特邀嘉宾,和学生聊“音乐与人生”。

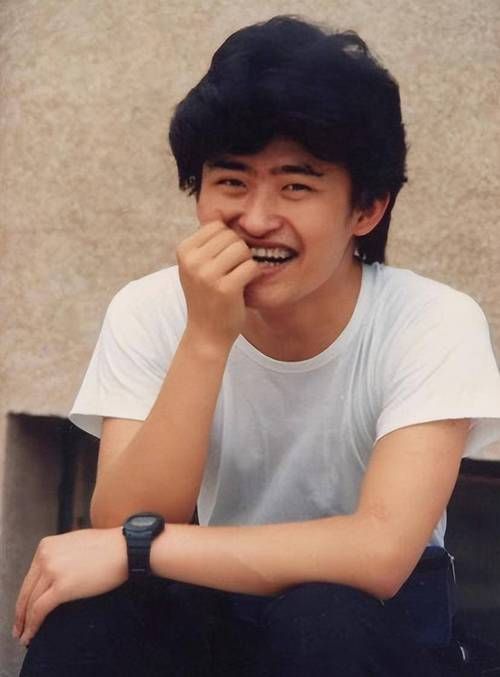

礼堂里坐满了人,连过道都站着人。刘欢没有穿演出服,一身简单的休闲装,戴着他标志性的黑框眼镜,上台时笑着挥手:“大家好,我是刘欢,今天不算演出,就是跟大家随便聊聊天。”

话题从他学生时代说起。1981年,他还是一名中央音乐学院的附中学生,抱着吉他写歌,“当时最常去的地方是学校琴房,饿了就啃个馒头,一写就是一下午。那时候没想过要当‘大歌星’,就是觉得音乐有意思,想把心里的旋律唱出来。”他讲到自己刚出道时,为了省钱坐绿皮火车跑演出,“车厢里特别挤,但我戴着耳机改乐谱,觉得特别充实。”

台下笑声不断,有女生小声说:“原来老师也‘穷过’。”

更让学生们没想到的是,刘欢聊起了“流量时代”的音乐态度。“现在很多人说‘数据至上’,但音乐的本质是什么?是传递情感。我记得年轻时唱弯弯的月亮,台下有人哭,那时候我就明白,好的作品不是靠包装,是能让人心里‘动一下’。”他顿了顿,指着礼堂墙上的海报,“你们现在可能觉得校园歌手比赛不够‘光鲜’,但这里才是真正诞生音乐的地方——没有功利,只有热爱。”

互动环节时,一个吉他社的男生站起来,紧张地问:“老师,我写了首歌,但总觉得不够‘抓耳’,怎么办?”刘欢接过话筒,反问他:“你写这首歌的时候,心里是不是真的有件事想说?如果是为了‘抓耳’而写,反而会丢失最真的东西。音乐不是公式,是你心里想说的话。”

那天下午,刘欢讲了三个小时,没有“端着”,没有说教。他讲自己为好汉歌改了27版旋律,讲给甄嬛传主题曲时是怎么理解“甄嬛”的内心,甚至讲起自己因过度脱发戴帽子的小秘密。“别笑,这是音乐人‘职业病’——想太多,头发就少了。”全场再次笑翻,掌声雷动。

讲座结束后,学生们不肯走。有人冲上台递上歌词本,刘欢一一签字,还用铅笔写了句“坚持下去,你比你想的更优秀”;有人拿着录音笔,想多录几句他的建议,他便放慢语速,重复着“音乐要真诚,做人要实在”。

后来,有学生在网上发帖:“刘欢老师讲完,我把自己写的歌又改了10遍,突然觉得原来心里的声音最重要。”帖子被转了上万次,还有人留言:“2011年那天的阳光,现在想起来还热乎乎的。”

十年过去,刘欢依然活跃在舞台和讲台。他说:“我永远是个‘学生’,也永远想做个‘老师’——既能把好的音乐带给更多人,也能把我对音乐的热,传给更多年轻人。”

回望2011年的那个下午,刘欢在吉林大学留下的,或许不只是音乐的故事,更是对“热爱”与“真诚”最朴素的诠释。毕竟,能让十年后的学生依然记得的,从来不是“光环”,而是一个人用真心换真心时,散发的光芒。