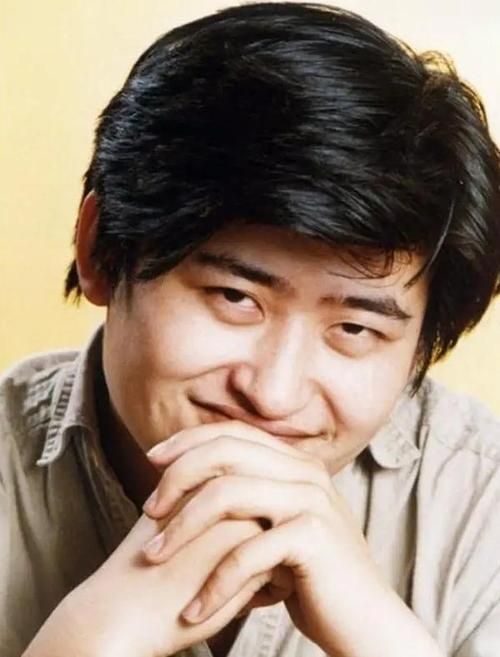

提起华语乐坛的“活化石”,很多人的第一反应是刘欢。但“活化石”这三个字,与其说形容他的年龄,不如说刻着他与音乐纠缠的整整四十年——从80年代校园里的“金嗓子”到如今在直播间安利古典乐的音乐老师,他好像永远站在潮流边缘,却又在每个时代都留下了绕不开的印记。问题来了:当流量来来去去,顶流换了一茬又一茬,为什么这个发量渐少、偶尔被调侃“像大学教授”的男人,反而成了越来越多人心里的“乐坛定海神针”?

一、声音:老天赏饭的天赋,更是“磨”出来的匠心

“刘欢的声音,一听就忘不了。”这是老歌迷的共识,可很少有人细想过这“忘不了”背后藏着多少功夫。1987年,还是中央音乐学院学生的刘欢在青岛录制雪城主题曲少年壮志不言愁,录音师后来回忆:“他进棚时没带伴奏,对着钢琴即兴哼了段旋律,录音笔一开,那个厚得像裹了层棉花的音色就出来了——不是现在那种靠后期垫出来的‘厚’,是胸腔共鸣、头腔气息全揉在一起的‘活’音色。”

后来唱弯弯的月亮,他没用当时流行的流行唱法,反而把广东音乐里的“扬琴”和“洞箫”揉进旋律里,尾音拖得长却不拖沓,像老北京胡同里飘着的秋虫,听得人心里发痒。再后来唱好汉歌,为了表现梁山好汉的粗粝,他特意把美声里的“关闭”技巧用在了民族唱法里,开头那句“大河向东流”一吼,全国电视机的音钮好像都被调大了——那是1998年,没有短视频没有神曲,一首歌硬是火了大江南北,连广场舞大妈都会跟着哼“路见不平一声吼”。

可鲜少人知,这个“老天赏饭”的天赋,是他每天练声三小时的成果。学生时代他每天清晨在操场喊嗓,工作后哪怕再忙,也要在开车时对着方向盘练“气息控制”。“别人练声是为了唱得高,他是为了让每个字都有‘根’。”他的一位学生曾在采访里说,“刘欢老师说,唱歌不是‘喊’,是把心里的气,顺着嗓子骨像抽丝一样,一点点送出来。”

二、创作:“写歌不是堆砌辞藻,是给灵魂搭桥”

很多人知道刘欢是“唱将”,却忽略了他还是个“狠角色”创作者。1990年,他写了千万次的问,这首歌后来成了电视剧北京人在纽约的插曲,歌词里“千万里,我追寻着你”里的“追寻”,不是简单的爱情,是一个时代中国人对“梦”的渴望——那时刚打开国门,无数人像歌词里唱的,“在旧梦中醒来,在新梦里跌倒”,而刘欢用旋律把这些跌跌撞撞的痛和期待,熬成了一碗让人热泪盈眶的“人间清醒汤”。

他写歌从不“追热点”。2008年汶川地震,他没写撕心裂肺的哭喊,而是写了从头再来,旋律平缓得像老友聊天,歌词“心若在梦就在,天地之间还有真爱”却成了无数人心里的“精神支架”;去年他写人世间,作词人喻江说:“刘欢老师说这首歌要像‘温水煮茶’,慢慢熬才有后劲。”于是有了“我曾终日遥望,那人世间曲折的沧桑”,弦乐铺开的不是宏大叙事,是一个普通人对“活着”的深情凝视。

“写歌不是拼技巧,是拼你对生活的‘真不真’。”这是他常挂在嘴边的话。有次学生问他为什么不用华丽的转音,他指着窗外卖早点的阿姨说:“你看她收钱时笑的样子,那才是最动人的‘旋律’——音乐再炫,不如人心实。”

三、坚守:“流量来来去去,我只信时间的重量”

在这个“今天顶流明天查无此人”的娱乐圈,刘欢像个“异类”——他不炒绯闻,不拍烂剧,甚至连综艺都只参加过两季中国好声音,还总在节目里说些“不讨喜”的大实话:比如有学员想炫技巧,他会说“技巧是衣服,别光着衣服见人”;比如有人急着想红,他劝道“红的本质是有人需要你的音乐,不是你有人设”。

有人说他“不识时务”,可他却活得明白。90年代歌坛最火的时候,他拒绝了无数商演,转身扎进书房研究西方音乐史;短视频最火的时候,开了个账号不发段子,就安利古典乐,“莫扎特不是‘高级’,他是用音符写了篇‘童年日记’,谁都能懂”;去年有平台请他做“带货主播”,他笑着说“我对推货没兴趣,倒是可以推推巴赫,他的音乐能让人心里静”。

“我从不焦虑被遗忘。”他曾在采访里说,“音乐不是‘快消品’,是陈年老酒,放得越久越有味。你写歌时想着‘三年后还有人听’,它才会活过三年。”如今,他30年前的歌还在KTV点唱榜上,他学生时代的专辑依然有人翻黑胶——这不是“情怀”,是时间给坚守者的奖赏。

四、传道:“做老师不是‘教会学生’,是点燃他们心里的火”

2010年起,刘欢开始在中央音乐学院教课,有人问他“刘欢老师,您教学生最看重什么?”他没说技巧,而是说“先得看他是不是‘真喜欢’——喜欢到做梦都在想歌,喜欢到甘愿坐冷板凳”。

有个学生曾回忆,第一次上课时紧张到发抖,刘欢没让他唱,而是聊起了他喜欢的乐队:“你说喜欢许巍,那你知不知道许巍的歌里为什么总有‘风’?那是他从西藏走回来后,对自由的想象——你要想唱好他的歌,先得去看看他看过的风。”还有次学生写了个“旋律很华丽但很空”的曲子,刘欢没改,让他去菜市场坐两天,“听卖菜的大爷喊‘土豆一块五一斤’,那里面有生活的节奏,比你写的华丽音阶更有‘根’”。

这些年,他培养了数十个音乐人,有的成了创作歌手,有的做了音乐制作人,有的开了音乐工作室——他们没一个成了“流量明星”,却都在自己的角落里写着“有血有肉”的歌。“老师不是把‘火种’给学生,是帮他们找到自己心里的火。”这是刘欢对“传道”的理解,也是他用一生在做的事。

五、人格:“不设人设”的活招牌,为什么比“顶流”更让人服气?

刘欢的“人设”,可能就是没有“人设”。他会在舞台上被音乐感动到眼眶泛红,也会在采访里自嘲“头发少得像科学发展观”;他会在公益晚会上唱从头再来分文不取,也会为了帮山区孩子建音乐教室,笑着对企业家说“您要捐钱,我给您写首宣传歌”。

圈内人评价他“通透”——95年歌坛混乱,他拒绝“走穴赚钱”,反而说“我不能为了钱糟蹋自己的嗓子”;2018年他发际线后移上了热搜,他特意拍了个视频说“你们看我这发际线,像不像个‘地中海’?我都习惯了,反正聪明绝顶的人头发都不多”;去年有记者问他“你觉得什么是成功”,他指着手机里学生发来的消息说:“刚才有个学生说,他的歌被一个年轻人循环听了100遍,这比拿什么奖都让我觉得‘成功’。”

不装、不作、不功利,他就像我们身边的“老大哥”,活成了音乐人该有的样子——对艺术较真,对生活坦诚,对世界有爱。

结语:时间没有辜负那个“唱歌的人”

四十年过去,华语乐坛来了又走的歌手太多,有的成了时代的符号,有的被遗忘在旧磁带里。可刘欢还在,他的歌还在,教过的学生还在,心里那团对音乐的热爱还在。

有人说他“跟不上时代”,可时代需要的不就是这样的“慢”和“真”吗?在这个充斥着流量、算法和“人设”的时代,刘欢用半辈子证明:真正的艺术,不在于“火得快”,而在于“留得久”;真正的音乐人,不在于“有多少粉丝”,而在于“有多少人因为你,爱上了音乐”。

所以,回到最初的问题:刘欢凭什么稳坐华语乐坛“定海神针”?答案其实很简单——因为他从未把“当明星”当成目标,他只是这辈子,认认真真、安安静静地,做了个“唱歌的人”。而时间,恰恰最懂得这样真诚的人。