如果你问90年代的中国人“谁是歌手”,十个人里可能有八个会提到刘欢——不是那个选秀舞台上挥着荧光棒的小伙,也不是短视频里翻唱神曲的网红,而是顶着“内地流行音乐教父”名号,用厚嗓音唱红了千万次的问的男人。但你真的了解刘欢吗?你知道他当年为何拒绝春晚邀约?知道他因为身体发福差点“毁”了事业?更鲜为人知的是,这个站在音乐巅峰的男人,其实这辈子都没真正“靠歌手身份赚过大钱”。

一、从“校园歌手”到“国民BGM”:他的声音刻在一个时代DNA里

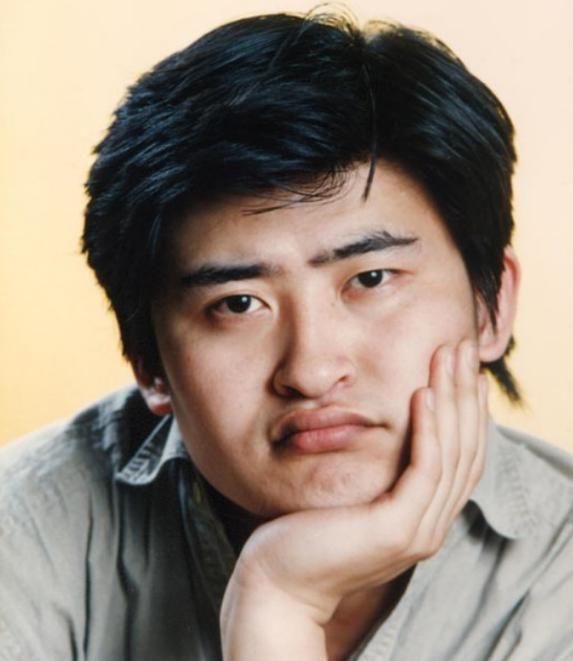

1987年,24岁的刘欢还在北京国际经济读研究生,周末常和朋友在酒吧驻唱。那一年,电视剧便衣警察找上门,主题曲需要一种“既有沧桑感又有少年气”的嗓音。导演和编剧在酒吧角落听他唱完少年壮志不言愁demo,当场拍板:“就是他了!”

谁也没想到,这首歌成了改革开放后第一部“警匪题材”电视剧的破圈神曲,更成了无数80后的“青春背景音”。刘欢的嗓音太特别——不是当时流行的港台式甜腻,也不是学院派的刻板,而是带着北方汉子的粗粝,又藏着知识分子的深情,像一杯烈酒,初尝呛喉,回味却绵长。

接下来的十年,他的名字几乎和“经典”画等号:弯弯的月亮唱出了游子的乡愁,好汉歌把水浒传唱成了国民史诗,从头再来成了下岗工人心中的号角。有人说“刘欢的歌是时代的注脚”,他从不否认:“音乐这东西,若只关风花雪月,那和发廊里的流行歌有什么区别?”

二、拒绝春晚、体重飙升、带病演出:他的人生,比歌更“任性”

刘欢的“任性”,在圈内是出了名的。90年代,他已是央视春晚的“常客”,却在1995年突然拒绝登台。原因很简单:导演组要求他把千万次的问改得更“欢快”,他觉得“摇滚乐就该有摇滚乐的样子,改来改去就没了魂”。

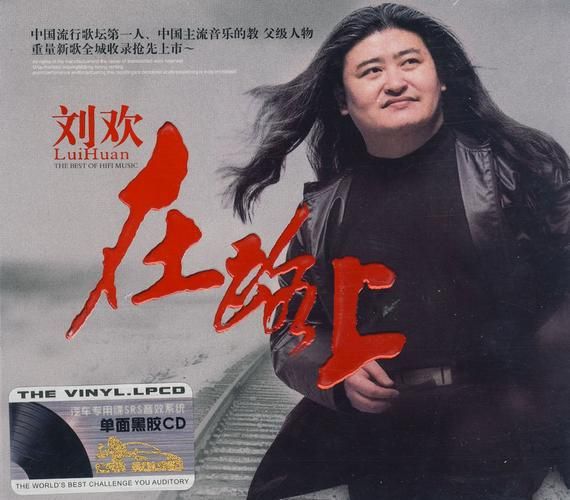

后来他专注于音乐创作和教学,渐渐淡出公众视野。再次被大众记住,是2012年浙江卫视中国好声音——彼时他体重飙到220斤,坐在导师椅上喘气都费劲,却被学员称为“行走的音乐百科全书”。有个学员唱我爱你中国,跑调到姥姥家,他没用“你晋级了”或“你淘汰了”来敷衍,而是逐句分析:“‘亲爱的祖国’这句,你要从丹田里把气提起来,像对初恋情人说话一样……”

更少人知道,他早在2013年就被诊断出“脂肪肝引起的肾病”,医生让他“必须立刻减肥,否则后果严重”。结果他一边吃药,一边带着200多斤的身体在北京音乐厅连续开三场演唱会。后台有人说“刘老师,您歇歇吧”,他摆摆手:“票都卖了,我不能让观众失望。”

三、从不“捞金”的音乐人:他的钱,都花在了这些“不务正业”上

熟悉刘欢的人都知道,他“爱音乐,不爱钱”。90年代唱片行业最火时,他一首歌的出场费能顶普通人十年工资,却从没接过广告。有奶茶品牌找他代言,开出八位数合约,他直接回绝:“我唱好汉歌是因为那是老百姓的故事,不是卖奶茶的广告。”

那他靠什么赚钱?答案可能让你意外:版税和教学。他早年给电视剧配乐,收的都是“象征性费用”,反而把更多精力放在中央音乐学院的课堂上——他带的博士生里,有好几个现在都是高校教授。

更“不务正业”的是,他还把赚的钱捐给了音乐教育。2008年汶川地震,他匿名捐了一座希望小学,里面有间“刘欢音乐教室”,专门给山区孩子教乐器。有记者问“为何不留给自己”,他说:“音乐这东西,不能只属于有钱人。你看那些山里的孩子,天生一副好嗓子,得让他们有机会长起来。”

四、60岁的他,还在“折腾”什么?

现在的刘欢,62岁,体重减到了180斤,戴着一副黑框眼镜,偶尔在综艺里露面,更多时间是在书房写歌、陪女儿练琴。有人问他“什么时候退休”,他总笑着说:“退休?等我写不动歌再说。”

去年,他为纪录片中国创作主题曲,用了整整半年时间去研究唐代诗词,连配器都坚持用古琴和琵琶。制作人说“刘老师,现在都用电音了”,他反问:“电音好,可咱们老祖宗的声音,就不能传下去了吗?”

其实刘欢的“折腾”,从来不是为了自己。他曾在采访里说:“我这一辈子,没别的本事,就是想让中国人的声音,被更多人听见。”从少年壮志不言愁到中国,从酒吧驻唱到音乐殿堂,他从未停止过这件事。

说起来,我们现在刷短视频,总能听到刘欢的歌,可又有多少人真正停下来听过他的故事?那个拒绝春晚邀约的硬汉,带病也要开完演唱会的中年人,把钱全捐给教育的“老顽童”……他或许不完美,甚至有点“轴”,但正是这份“轴”,让他的音乐有了温度,让“刘欢”这两个字,成了中国流行音乐史上最硬的“金字招牌”。

下次当你再听到好汉歌的前奏,不妨问问自己:你听到的,是歌,还是这个男人一生的倔强?